2014年11月のアーカイブ

-

2014/11/28

2014/11/28CO2削減の「イノベーション・シナリオ」

-

2014/11/27

2014/11/27レシプロエンジン発電で風力発電の出力変動に対応

-

2014/11/25

2014/11/25水素社会を拓くエネルギー・キャリア(5)

「水素社会」の実現のために必要なこと -

2014/11/21

2014/11/21原子力推進策?差額調整契約制度の実相

英国発の原子力CfD制度 -

2014/11/19

2014/11/19電力会社が再エネの接続を保留

固定価格買い取り制度(FIT)の本質的欠陥 -

2014/11/17

2014/11/17中小企業経営から見た電力問題

-負担限界を考えないエネルギー政策の迷惑- -

2014/11/14

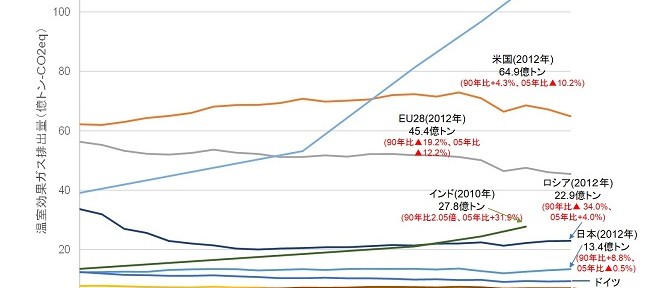

2014/11/14【速報】米中が温暖化目標を発表 どうする日本

-

2014/11/12

2014/11/12混迷するエネルギー政策のなかで

安全な原発「高温ガス炉」が用いられる時代がくる? -

2014/11/11

2014/11/11経済学を知らない経営者と経営を知らない経済学者

-

2014/11/10

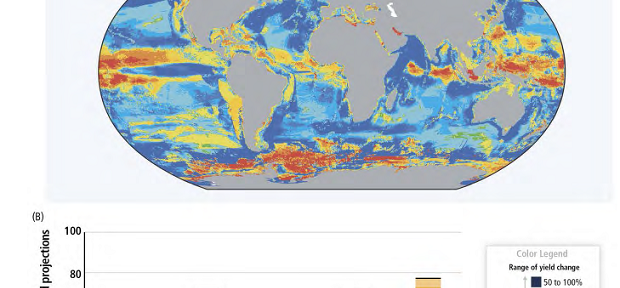

2014/11/10IPCC統合報告書の問題点(速報)

-

2014/11/07

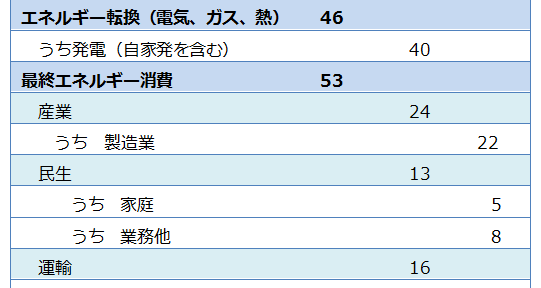

2014/11/071%イコール1兆円

数値目標の本当のコスト -

2014/11/06

2014/11/06再生可能エネルギーの普及策 抜本見直しを(前編)

-

2014/11/04

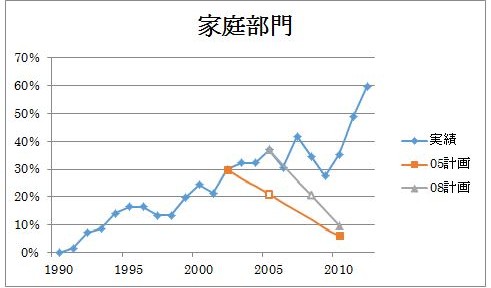

2014/11/04CO2の排出量は計画できない

「数値目標」ではなく「参考数値」とすべし