2014年2月のアーカイブ

-

2014/02/28

2014/02/28東京電力再生計画がもたらす波紋

新・特別事業計画は電力業界再編の引き金を引く -

2014/02/27

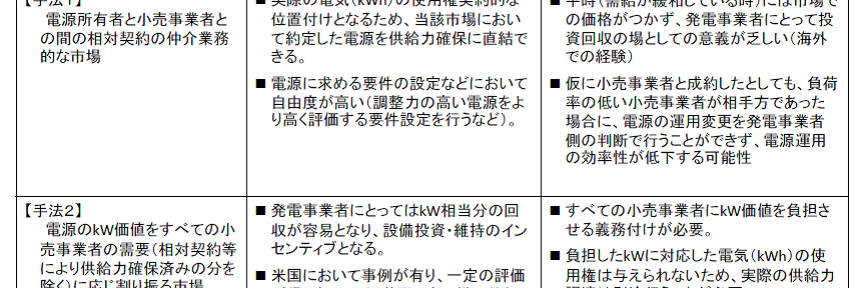

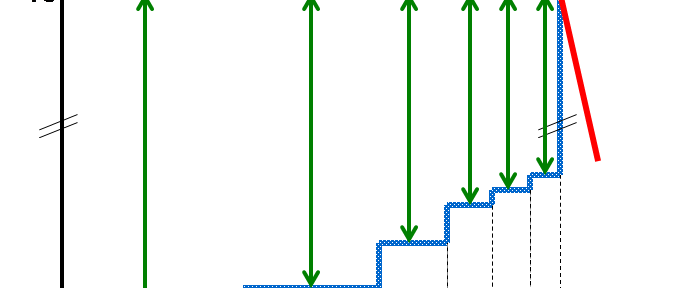

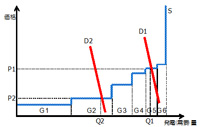

2014/02/27ミッシングマネー問題と容量メカニズム(第3回)

容量メカニズムの制度設計に向けて -

2014/02/26

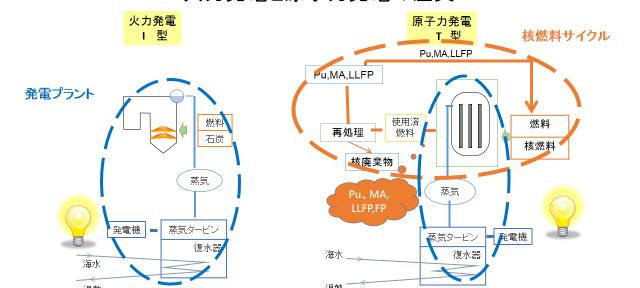

2014/02/26核のゴミ処理の可能性(その1)

-『30万年』を『1000年』へ- -

2014/02/25

2014/02/25電気料金高騰に悩む英国が下した決断

福島事故を検討したうえで25年ぶり原発新設 -

2014/02/24

2014/02/24オバマ政権の環境・エネルギー政策(その19)

活発化する中国との連携 -

2014/02/21

2014/02/21私的京都議定書始末記(その34)

-カンクンへの道のり- -

2014/02/20

2014/02/20ミッシングマネー問題と容量メカニズム(第2回)

ミッシングマネー問題対策としての容量メカニズム、日本における意義 -

2014/02/20

2014/02/20増税でますます注目されるエネエコライフ

-

2014/02/19

2014/02/19河野太郎議員の上手だか本当でない説明

原発停止の経済への影響は大きい -

2014/02/18

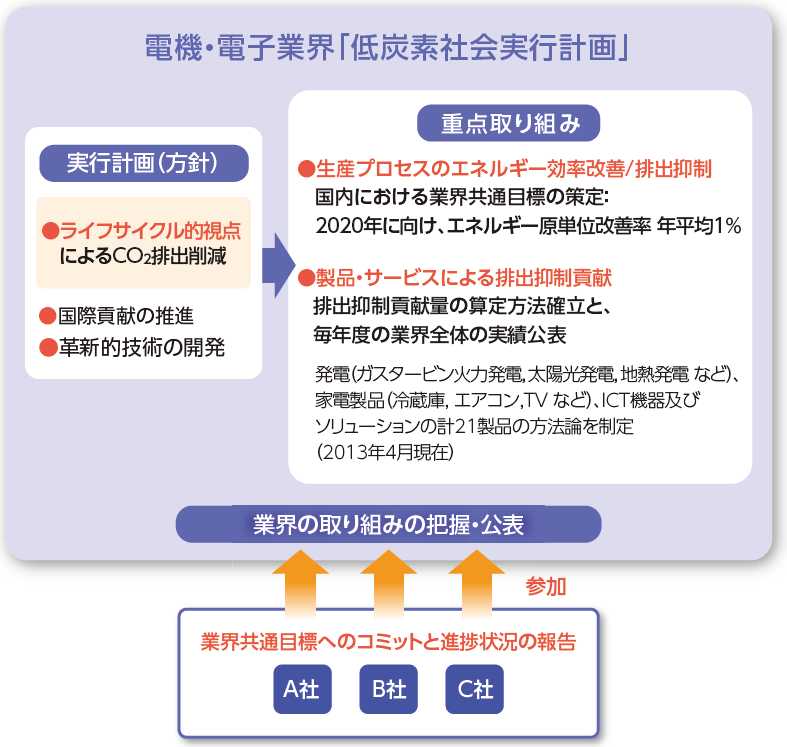

2014/02/18低炭素社会実行計画(電機・電子温暖化対策連絡会)

-

2014/02/17

2014/02/17エネルギー基本計画に原子力をどう位置づけるか

原案の重要ポイントと解決すべき三つの課題 -

2014/02/14

2014/02/14私的京都議定書始末記(その33)

-メキシコ登場- -

2014/02/13

2014/02/13PM2.5連載企画 スペシャルインタビュー

京都大学 名誉教授 内山 巌雄氏「PM2.5問題の今」を聞く~PM2.5による健康影響と今後の対策 -

2014/02/12

2014/02/12オバマ政権の環境・エネルギー政策(その18)

ケリーによる2度目の法案提出 -

2014/02/10

2014/02/10ミッシングマネー問題と容量メカニズム(第1回)

ミッシングマネー問題はなぜ起こるか -

2014/02/07

2014/02/07エネファームからの逆潮

-

2014/02/06

2014/02/06私的京都議定書始末記(その32)

-COP15が残したもの- -

2014/02/05

2014/02/05資源循環型産業としての製紙産業(3つのリサイクル)

-

2014/02/04

2014/02/04単純すぎる再エネ賦課金“ボッタクリ”論

河野太郎議員が火をつけた「回避可能原価」議論を整理する -

2014/02/03

2014/02/03オバマ政権の環境・エネルギー政策(その17)

石炭を巡る攻防