電力システム改革は原子力問題を複雑化させる

澤 昭裕

国際環境経済研究所前所長

(「ダイヤモンド・オンライン」からの転載)

これまでの電力システムと原子力行政

これまで、一般電気事業者には電気事業法によって供給義務が課せられてきた。したがって、一般電気事業者はピーク時にも停電を生じさせないよう、適切な予備力を有していなければならない。

その予備力形成に必要な投資を事業者に行わせるためには、設備に関する固定費を回収する仕組みを整備しておく必要がある。ゆえに、松永安左衛門とGHQが主導して構築した戦後の民営9電力体制のもとで、次のようなスキームが採用された。

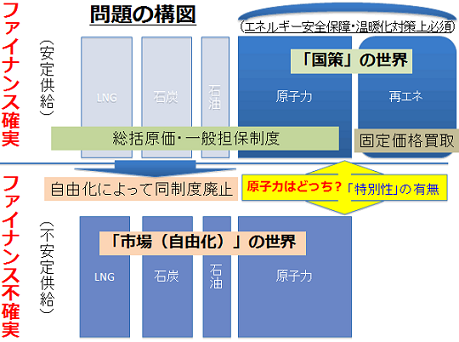

すなわち、総括原価方式による料金規制と電力債(電気事業法に基づき、沖縄電力を除く9電力会社が発行する一般担保付社債を電力債と呼ぶ)を発行する際に有利となる一般担保(社債権者が社債の発行会社の全財産について、他の債権者に優先して弁済を受けられる一種の先取特権のこと)によって事業者の利益と設備形成に必要なファイナンスを確実にし、さらに地域独占によって一定の売上げと市場シェアを保証するという仕組みである。

こうした制度のもとで、安定的な経営が可能となった電力会社は、国のエネルギー政策の実施主体として電気事業を担うことが可能となり、原子力事業についても官民一体の推進体制が整うこととなった。

原子力については、導入当初からエネルギー自給率の低い日本にとって、地政学的リスクや燃料費上昇リスクを回避するために必須の電源であるとの認識が存在したが、特に1973年及び1979年の二度にわたる、日本を襲った石油危機は、石油代替エネルギーの開発とその利用促進とを政策の第一プライオリティに押し上げ、原子力電源の開発を加速させた。

さらには、発電の結果生じたプルトニウムを使用済み燃料から抽出の上、高速増殖炉燃料として国内で再利用することで、ウランの利用効率を高めることが可能となった。これにより、準国産エネルギー的役割を原子力発電に担わせることができるとして、使用済み燃料の再処理及び高速増殖炉を柱とする、いわゆる「核燃料サイクル政策」路線も強力に推進された。

また、原子力関連施設の立地を促進するため、第一次石油危機直後の1974年に目的税たる電源開発促進税を財源とする電源開発特別会計が創設され、その後、このスキームの中でさまざまな電源立地交付金制度が生まれていく。こうした立地促進策のもと、1970年代から80年代にかけて軽水炉の新設ラッシュが起こり、発電電力量構成比も3割に届くレベルにまで上昇した。

しかし、90年代半ば以降になると、バブル後の経済停滞状況が長期化するようになり、経済成長の伸び悩みとともに電力需要も停滞気味になる。こうした経済情勢の中で、規制緩和による経済構造改革が政府の経済政策の柱となり、電力事業にも自由化の波が押し寄せることになる。

両立困難な自由化と原子力発電

自由化政策は原子力政策との両立に困難な課題を突きつける。

原子力発電には巨額の初期投資と長期的な資金調達を必要とする設備投資が不可避であり、これを可能とするためには、自由化によって廃止される総括原価方式による料金規制や地域独占によって確保可能な安定的な収入が必要である。

特に他電源と比べて原子力発電は、初期投資額(固定費)が極めて大きく、燃料費(変動費)が小さいという特徴があり、そのため経済的に損益分岐点が高く(稼働率水準が高く)なる。ただし、固定費を回収した後(減価償却が終わる12年目以降)は、価格競争上極めて有利な電源となる。

現在停止している原発で減価償却が終わっているものが再稼働すれば、変動費すなわち発電コストはほぼ1円/kWh程度であると言われており、全量固定価格買取制度(フィード・イン・タリフ、FIT)によって人為的に高価格に設定されている再生可能エネルギー(メガソーラーの買取価格は38円/kWh)に対してはもちろん、10円前後の火力に対しても圧倒的に優位な価格競争力を持つ。

一方、逆に何らかのトラブルなどで不稼働になれば、代替となる火力発電の燃料費用が嵩む(固定費がまだ回収されていない場合には、償却費も負担しなければならない)ため、電力会社の経営にとっては大きな負担となる。そのうえ、いずれは電気料金によって回収される(電気料金が上昇する)ことになることから、国民負担が増大することになる。

経済停滞が長期化する予想が一般的になるにつれ、電力需要の伸びも低下すると考えられたことから、原子力発電の課題は新設よりもむしろ既存の炉の稼働率向上や高経年化対策が課題となってきた。地球温暖化問題の浮上という、ある意味で原子力発電にとって追い風が吹いたにもかかわらず、発電電力量に占める原子力発電の割合が3割程度で頭打ちになったのは、トラブルや不祥事による停止に加えて、経済停滞の長期化が背景にあったからとも言えよう。

こうした中で、電力ユーザーの産業界からは、新興国との競争の観点から、国内インフラのコスト低減の要請が強まってくる。電力自由化はこうした声を背景として進められた経済政策である。電力各社はこうした要請に応える形で、大口需要の自由化を受け入れたうえ、送配電設備投資の大幅削減などで、全社で1兆円規模の料金値下げを行うとともに、経営戦略として需要拡大のためにオール電化を推進する。しかし、供給地域の枠を越えた需要確保競争は限定的にしか進まなかった。

原子力事業を襲う荒波

こうした状況の中、2011年3月に東京電力福島第一原発事故が発生した。それ以降状況は激変する。その時期以降生じた重要な変化を見ていこう。

- 〇

- 政治的な変化

言うまでもなく、事故直後から反原発の世論が盛り上がり、さらにはエネルギー政策として脱原発・再生可能エネルギーによる代替を主張する有識者や政治家が急増した。

2012年9月には、「革新的エネルギー・環境戦略」が取りまとめられたが、2030年代の原発稼働ゼロを目指すという早急な脱原発を目指すと同時に、鳩山元総理の2020年温室効果ガス25%削減目標を放棄することができなかったために、現実的な火力代替を認めず再生可能エネルギーの導入割合を非現実的なまでに高く想定し、その実現可能性に疑問を持たざるをえない計画となった。

その後2012年12月の衆議院選挙で政権交代がなされ、自公連立政権がカムバックし、エネルギー政策も白紙から再検討されることになった。これによってエネルギー政策・電力政策について、特に原子力問題を中心に以前の官民一体による原子力推進政策が戻ってくると期待した向きも多かったものの、実際にはそれほど旧に復するというところまで達していない。

その理由はさまざまであろうが、それほど原子力政策についての政治的な支持が構造的に変化し、希薄化しているからではないだろうか。その原因としては、次のようなことが考えられる。

- (1)

- 福島第一原発事故による世論の反原発志向が長期化・定着化しているとの認識が広がり、最近でも汚染水問題が大きく取り上げられるなど事故がいつまでも収束の方向に向かわないこともあって、このような世論に反転が見られないこと。

- (2)

- オイルショックの記憶が風化し、エネルギーの量的確保の必要性の認識が薄れていること、及び、長い経済停滞により「低廉豊富」なエネルギー供給源としての原子力発電の必要性が認識され難くなっていること。

- (3)

- 1950年代の原子力発電導入当初に存在した、原子力技術に対する期待感や先進性のイメージが、福島第一原発事故によって完全に喪失したのみならず、事故後の情報発信のまずさもあって事業者はもちろん国に対しても国民が不信感を抱いていること。

このような原因が複合して、福島第一原発事故以降は、原子力が日本の国益・国力(及び地域振興)にとって“特別に”必要なものとの政治的再確認が行われていない。

ところが、電力会社の経営陣や原子力技術者のコミュニティなどには、現時点では、こうした変化が実感として伝わっておらず、原子力政策は依然として先述した1980年代から90年代までのパラダイムで構築されている。さらに、それを政治家や行政官の基本的認識だと考えている人が多いように思われる。

その結果、彼らにとっては衆参両院での選挙で自公政権が大勝したにもかかわらず、どうして原子力政策が大きく前進しないのか理解できないという状況が続いており、今後原子力政策の再構築に際し、行政・政策関係者と民間事業者との認識ギャップが顕在化することが懸念される。

- 〇

- 電力システム改革の開始

福島第一原発事故以降の第二の大きな変化は、電力システム改革の進展である。今次の電力システム改革は、福島第一原発事故と津波による火力発電所の被害が原因で行われた計画停電や相互融通の不足などを、既存の電力システムの弱点が露呈したものと捉え、従前の電気事業法に基づいて電力会社(一般電気事業者)に供給義務を負わせる一方、地域独占と総括原価主義を認める世界から、電力価格自由化により市場での需給調整の世界にシフトすることを目的とするものである。

こうした電力システム改革の検討は自公政権にも引き継がれ、電気事業法の改正議論が進行している。原子力政策との関連で、重要なポイントは次の2点である。

- (1)

- 法的分離(送配電部門と発電部門の分離)

電力産業は典型的な「装置型産業」であり、その中でも送配電資産の割合が大きい。例えば、東京電力の平成23年度末の電気事業固定資産の合計は7.4兆円であり、そのうち送変配電資産が5兆円を占めている。それに対して原子力発電は0.7兆円に過ぎない。

すなわち、営業キャッシュフローは送変配電資産の巨大な償却費の「裏側」に発生しているのである(「営業キャッシュフロー」≒「利益」+「減価償却費」)。ところが、送変配電資産自体はその拡大が止まっており、さらに更新投資も比較的機械的に行われていくことから、投資キャッシュフロー対営業キャッシュフローの比率は平準化されている。

一方、電力会社による原子力発電所の保有は、建設に伴って投資キャッシュフローの支出が急拡大する傾向があるため、12年もかかる原子力発電所自体の償却だけではキャッシュフローの出入りを平準化することは難しい。これまで原子力発電所を建設し安全対策への投資を継続して実施できた理由は、発送電一貫体制の下でキャッシュフローの内部平準化が行われてきたからなのである。

今後原子力政策についての抜本的な見直しが行われないまま、法的分離が各社ごとの区分経理、そして所有分離に進むことにでもなれば、原子力発電に対するファイナンスが行き詰まることは明白であり、電力システム改革と原子力政策との調整が必要とされている。

- (2)

- 総括原価方式による料金規制・一般担保・地域独占の廃止

先述のように、原子力投資のメリットを享受するためには、償却が終わるまでの長期にわたり、有利子負債比率の上昇リスクを取る必要がある。こうした資金調達にまつわるリスクを最小化していた制度が、総括原価方式による料金規制、一般担保を付した電力債の発行、そして売上の確実性を高める地域独占だった。

今後電力システム改革の進展につれて、こうした制度的な保証が廃止されていくことが予想されるなか、自由化後の電力会社が原子力発電所のリプレースや新設に関して、これまでのような好条件で投資資金を調達できる見込みは非常に薄い。後述するように全面自由化された欧米各国で原子力発電所の新規建設が停滞したとの指摘もあり、我が国においても今後原子力事業が維持できるかどうか不透明になることは必至である。

電力システム改革がどのような構造変化をもたらしているかについて、これまでの記述を踏まえ、問題の構図を図で表す次のようになる。