発送電分離問題の再考②-2

発送電分離=市場化のリスクをどう考えるか?

奈良 長寿

海外電力調査会調査部 上席研究員

一物一価の法則がもたらすリスク

日本では、普段なら、1本100円の長ネギが700円に高騰したことがある。電力は蓄えられないという性格上、市場化した場合には、同様なことが起こりうる。これをヘッジするためにさまざまな金融商品が開発される一方、事業者はいかにこの鞘をとるかという行動に走る。規制側の任務は「競争法(日本の独占禁止法相当)」に基づく不正取引の監視であり、価格レベルそのものについては関与しない。これが今の英国の電気事業である。

このような制度の下で、国有電気事業者が抱えてきた非効率性が急速に排除され、1990年代には電気料金の低減が見られた。一方で、特殊な財の一般商品化に伴う市場の歪み、市場のゲーム化、発送電の一体的運営の放棄に伴う非効率化など、問題点も多く現れている。本章では発送電を分離して市場化した場合のリスクについて英国の事例を参考に考察する。

競争市場では、その電力がどのようなプラントで発電されたかは問わず、当該時間帯において同じ価格で売買される。限界価格制が採用されるプール制の下では、その傾向が特に強い。このようななかで、事業者には、稼働時間が限定されるピーク設備を建設するインセンティブがない。このため、1990年代には大半の新設設備がベース電源で占められた。この結果、市場価格を決定するマージナルプラント(主にピーク設備)間での競争が活発化せず、新規参入は多いものの価格の高止まりが続くという現象が見られた。

さらにインバランス決済や量的な確保義務がないプール市場において、発電事業者は、安い(価値の低い)プラントを建設する方向に走った。具体的な事例としては、「負荷追従機能を付けないプラントの建設」「ガスの供給遮断可能契約での購入」「バックアップ燃料貯蔵施設の撤去」「遠隔地や系統混雑地域での建設」――などがある。当時は経年化した多くの石炭火力発電所が予備力や需給調整力として投入されていたために大きな問題は発生しなかったが、ピーク価格とベース価格のかい離幅が増大するなど、問題の兆候は現れ始めていた。

このような問題に対処すべく、2001年にはプール制を廃止し、インバランス決済を取り入れた相対取引制(BETTA)へと移行した。しかし、インバランス量が相対的に多い小規模事業者に不利になり、結局は、大手電気事業者(ビッグ6)の市場支配力を増加させるという結果を招いた。プール制もBETTAもそれぞれ10年の運用を経験したが、規制当局は今も卸電力取引制度のありかたを模索している。

一体的運営の崩れがリスクをもたらす

発送電の分離はほかにも問題を引き起こしている。例えば、電源が最も必要とされる地点に建設されないという問題が多くの国で発生している。その弊害として挙げられるのが送電線の容量制約の増大である。北欧の「ノルドプール」では、制約発生時に市場分割(市場を東日本と西日本とに一時的分割するというイメージ)で対応、ドイツやフランスの場合は、電力取引市場の制度を標準化し、両国間の連系線の容量を効率的に利用できる仕組みに変更することで対応している。英国ではゾーン別料金制(送電容量が不足している北部地域の送電線使用料は高く、ロンドン近郊はネガティブ価格)を採用することで電源を適所に誘導しているが、北部に集中する風力に打撃となるなど問題も出ている。

また、電源の開発計画が実施に移されるかどうかが、短期的な市場動向に大きく左右されるために、計画の実行性が不透明化していることも問題視されている。発電事業者が送電会社に接続を申請したプラントの総容量は、現時点で、原子力が3000万kW、風力が4000万kWに達するが、実際に建設される容量は半分にも満たないと想定されている。送電会社は申請に沿って基幹系統の増強工事の準備に入るが、半分以上がキャンセルとなる状況のなかで、投資判断が難しいという問題に直面している。

プラントの閉鎖についても同様である。英国ではプラントを閉鎖する場合、通知期限(6カ月)まで通知されないケースが多いが、大型プラントの場合、系統運用者は、閉鎖に伴う系統運用計画の見直しに1年以上が必要であるとしている。現在、老朽化や環境規制によって大型プラントの大量閉鎖が予定されているが、多くは戦略的に期限まで通知されていないと推測されている。このタイムラグは発電事業者の利益獲得戦略にもなる。

一方、系統運用面では、規制で最低限は義務付けられているものの、発電プラントに関する情報が少なく運用計画や工事計画の立案に支障を来しているケースがある。また、従来の「Cost Merit Order」から「Price Merit Order」に代わり、各事業者の価格想定の差異から、発電コストの高い電源が運転されるケースなどもある。また、インバランス決済を避ける観点から、柔軟な対応が可能となるよう定格出力以下で運転を行うプラントが増え、システム全体の効率が悪くなっているとの指摘もある。

すべての事業者がさまざまな戦略を駆使

発送電が分離された競争市場では、すべての事業者が自己の利益の追求に走り、規制側が想定できないさまざまな戦略(ゲーム)が展開される可能性もある。しかし、あまり規制すると自由化のメリットが失われる可能性もあり、規制側は非常に難しいかじ取りを強いられる。以下では、英国で報告された数々のゲームの一例を示す。これらがゲーム的な行為であると証明することは非常に難しく、実際には取り締まれないのが実情である。

英国の電気事業を自由化して最初に出てきた問題が、送電線の制約を利用した戦略的な入札である。送電線の制約によってある地域のプラントの運転が制約された場合、その分を補うために、価格は高くても別の地域のプラントに対して発電が指令されるケースがある。このようなプラントの所有者は、制約が発生すると想定される時間帯には非常に高い価格で入札する行動が見られ、需給調整市場で高い利益を得ている。

特にプール制の下では、制約を受けたプラントは補償の対象となっていたため、自由化当初は故意に、混雑地域にプラントを建設する行動も発生した。このような行動は、ダンピングではないために競争法で取り締まることが難しく、また、そのような行動を特定することも難しい。英国では応急的な措置として、「紳士的行動規則(good behavior clause)」という不思議な規制を入れたこともあるが、これが機能したかどうかはわからない。

一方、他のプラントと利益構造が異なる揚水発電所は、競争市場では大きな力を発揮する機会を持つ。競争市場では、揚水発電の利幅は卸電力価格レベルではなく、その変動幅、そしてこの鞘を何回取れるかによって決まる。安い時に水を汲み上げて高い時に発電するからである。英国では揚水をピーク時に限って利用するのではなく、現在の時間帯よりも次の時間帯の方が価格が高くなると想定されれば昼間でも水を汲みあげる。

英国には2つの主要揚水発電所があるが、ある発電会社は、当時の新聞記事の表現を借りると、この発電所を「異常ともいえる高価格」で買収している。プール制の下で、ベース市場への参入が相次ぐ一方、ピーク市場への参入がなくピーク時とオフピーク時の価格差が拡大すると想定したためである。また、複数の大型火力発電所を戦略的に利用すれば、価格差を故意に増大させることも可能となる。

他方、小売市場では、小売事業者の価格戦略が10年以上にわたって問題視されている。地元(従来の独占区域)の料金を高く設定し、事業者を変更しない需要家(価格差に反応しない需要家)から大きな利益をあげる一方、他地域ではそれを10%近く下回る価格を提示し、価格に反応する需要家を獲得する戦略である。

この価格差は、需要家が事業者変更に踏み切る費用(トランザクションコスト)を上回るとされており、OFGEMでは変更を勧めている。しかし、「変更できることを知らない」「従来からの付き合いがあり信頼できる」などを理由にあげる需要家が今でも多く、情報に乏しい需要家が犠牲になっている。このような行動は、ダンピングを規制する競争法の禁止事項に該当しないため、取り締まりが行われていない。

資本コストの上昇と電気料金への影響

数兆円の資産に対して資本コストが1%上昇したら、年間の費用は数百億円上昇する。この点は、発送電分離や市場化にあたって最も考慮すべき点である。英国では当時、中央電力庁(CEGB)の資本コストが5%前後であったのに対し、競争市場でIPPが建設する発電所の資本コストは12~18%に上ると試算された。また、配電会社(当時は供給と一体)の格付けについても、自由化後、軒並み引き下げられている。

そのようななかでも1990年代に英国の電気料金が大幅に低下したのは、インセンティブ規制や競争を通じて、国有事業者の莫大な非効率性が排除されたこと、国内炭補助政策が廃止されたこと、そして、非常に安価な北海ガスの利用が可能になったことなど、多くの要因が重なったためである。

料金が大きく変動する英国

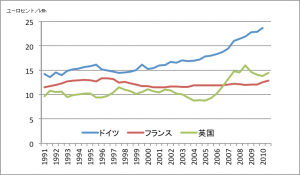

電力取引所の商品を通じてヘッジできる期間は長くても向こう3年である。また、小売市場が全面競争となった場合には、需要家ベースも確実なものとはならない。このような状況下で、発電事業者は投資リスクを低減させるため、固定費の比率が小さいプラントを建設し、燃料も短期契約で購入する傾向がある。このようななかで、燃料費が安かった2000年代初頭までは、英国の電気料金は欧州諸国で最も安かったが、燃料費の高騰が始まった2003年頃から急上昇し、今では最も高い国の一つとなっている。この間の料金には2倍近い開きがある。他方、原子力比率が高く、また、自由化の度合いが小さいフランスの料金には変化はない。長期的に見れば両国の料金総額には大差はないと見られるが、いずれのシステムがよいかは国民の判断ということになろう。なお、ドイツの料金は、税金や再エネ支援コストが全体の4割近くを占めるために突出して高い。

原子力比率が高く自由化の度合いが小さいフランスの電気料金が安定的なのに対し、

英国の電気料金は燃料費の変動の影響を大きく受けている(出典:欧州統計局)

英国における発送分離の帰結

発送電分離後の帰結として最も大きな事象は、ビッグ6への収斂と再垂直統合化(発電と供給)への動きであろう。自由化後、英国では26社にのぼる小売事業者が参入したが、ほぼすべてがビッグ6に吸収されている。また、ビッグ6はIPPの吸収や発電所の建設を通じて、供給量の多くを自社電源で確保している。英国の卸電力市場は最も活発という印象が強いが、実際には、欧州のなかで最も活気を失った市場と化している。発送電分離をいち早く実施し市場化を進めた結果、市場リスクが増大し、大規模・垂直統合事業者でなければ生き残れなくなってしまったことが背景にある。

特に2001年の米エンロンの倒産によって卸電力市場に信用不安が広がり、信用度が低い新規参入者は資金調達が困難となるばかりではなく、卸電力市場からも事実上、締め出されてしまった。

欧米の規制緩和は「発電と供給には自然独占性はない」という理論の下で始まった。しかし実際には、資本調達力や卸市場での信用力、バーゲニングパワー、トランザクションコスト、ノウハウ、情報収集力、ブランド力、インバランス対応力、検針対応力、規制対応力などにおいて、大規模事業者と小規模事業者とではその力に歴然の差があり、結局は統合というルートをとることとなった。これは英国に限らず、欧州全域で見られる現象である。そして今、欧州の規制機関は自由市場における寡占という問題に直面している。

一方、英国では競争導入に当たって、国有財産の安売りや老朽原子力の処理など表面に現れない莫大なコストを伴っている。国有財産の売却額は、市場化という前提の下で、独占を前提とした価格に比べて大幅に引き下げられている(当時、国有財産の安売りとしてメディアが批判)。老朽原子力の処理については、その多くを税金(化石燃料課徴金:数年間にわたって電気料金の約10%に設定)で回収している。また、制度変更に伴う直接的なコストも数百億円単位で発生している。このようなコストを積み上げると、結果的には、国有事業者を独占のまま民営化し、インセンティブ規制を導入してコストを削減させた方が効率的であったという指摘もある。ただし、この比較は現実には不可能であり、定量的に分析した論文はない。

今後、英国の電気事業は、温暖化ガスの削減や再生可能エネルギーの大量導入、スマートグリッド化といった社会の要請に応えなければならない。現体制は競争の導入を一義的な目的として策定されたものであるが、英国では今後の目的に照らして、再び制度論議が活発化し始めている。制度に帰結はなく、走りながら考えているのである。

本稿では英国の事例を参考に発送電分離とはどういうものかを見てきたが、フェアを追求しない限り効果が限定的になるばかりか、矛盾や歪が出てくる。日本では、PPS(特定規模電気事業者)などが発送電分離を要求し、多くの学者がそれを正当化すべく理論を展開しているが、果たしてそれが、社会全体の厚生を増大させることにつながるかどうか、徹底的な分析が必要となろう。