ヒートポンプ技術について

川田 雄司

一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター蓄熱技術部

(産業環境管理協会「環境管理」2025年9月号 vol.61 No.9)

ヒートポンプ技術は、従来からエアコンや冷蔵・冷凍庫、洗濯機の乾燥機能など、身近な製品に応用されている。近年、省エネルギー・地球温暖化防止対策として、CO2排出量削減の要求とともに、その汲み上げ(エネルギー)効率の向上や太陽から与えられる無尽蔵とも言える大気熱などの再生可能エネルギーを利用することが出来ることから、更に注目が集まり本技術を用いた機器の利用範囲は広がっている。

本稿では、性能向上が著しい製品とヒートポンプ技術の産業分野への応用や2050年カーボンニュートラルに向けたヒートポンプを含む蓄熱システムの有効活用について紹介する。

はじめに

ヒートポンプとは、あたかも水を低い所から高い所へ押し上げるポンプのように熱を移動させる技術である。熱は通常、高温部から低温部への一方向にしか移動しないが、ヒートポンプは外部からのエネルギー入力によって、見掛け上、低温部から高温部へ熱を移動させる(文字通り熱を汲み上げる)ことができる。

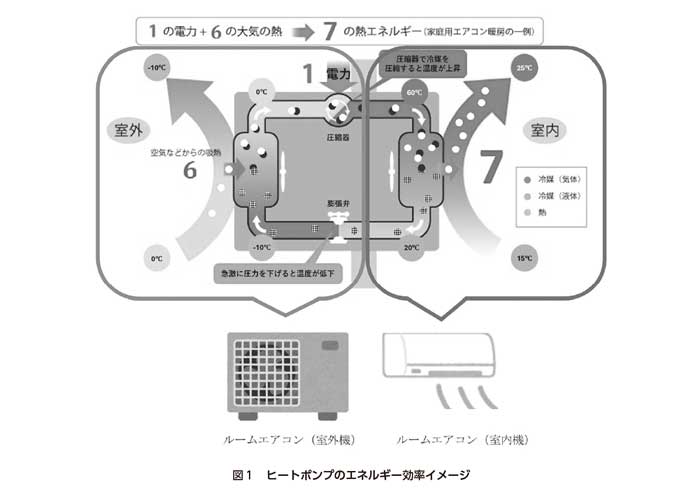

エネルギー効率の高さについて、エアコン暖房を例にしてヒートポンプの仕組みを紹介する(図1)。

室外側で大気から汲み上げる熱を『6』とすると『1』の電力を使って冷媒を圧縮し、室内側で『6+1』=『7』の熱を取り出すことができる。つまり、使用したエネルギーの7倍の熱を得ることが可能となる。(これをCOP[成績係数]が7という指標で表す。)ヒートポンプ機器の効率は年々向上し、特に1999年のトップランナー方式導入を契機として飛躍的に効率が向上している。

1.近年の技術動向

高効率化が進むヒートポンプ技術は、空調・給湯など熱に関わる分野において、重要な省エネルギー技術である。ヒートポンプ技術の性能向上などについて以下に紹介する。

1.1 インバーター技術によるヒートポンプの高効率化

ヒートポンプサイクルの重要な構成要素として、圧縮機(コンプレッサー)が挙げられる。人間に例えるならば、ヒートポンプに封入された冷媒は血液、圧縮機は心臓と表現でき、その時々の運動量(負荷)や外的要因(温湿度など)によって心拍数は変化する。圧縮機も同様で、負荷状況によって発停を繰り返すよりも、何らかの方法で圧縮機の回転数を変化させた方がスムース(出力特性が穏やかとなり、結果として快適となる)で省エネとなることは自明である。この機能をインバーターが担っている。

現在、地域熱供給事業など大規模空調や産業プロセスの冷却工程に利用されているターボ冷凍機や中小規模熱源として利用されている空冷ヒートポンプチラー、また、個別空調用途で採用されるマルチ・パッケージエアコンにはインバーター制御が組み込まれており、圧縮機はもとより、付属機器であるファンなどにも制御の範囲を広げている。

1.2 寒冷地向けヒートポンプ

大気熱から温熱を取り出すためには、冷媒温度を外気温度(=室外機の周囲温度)よりも低く循環する必要がある。冬季、外気温が氷点下になるような寒冷地では、室外機の熱交換器部分に大気中の水分が氷結する現象「着霜」が性能低下の要因となる。対策として、冷媒循環量を増やし暖房能力を高めるしくみや、着霜しやすい熱交換器下部への冷媒循環回路(ホットガスバイパス)の設置などにより、低外気温時での暖房能力や短時間立ち上がり性能を向上させることができるようになった。また、寒冷地における建物の断熱性、気密性の向上と相まって、ヒートポンプでも十分に暖房対応が可能となった。この結果、従来は化石燃料を使用した燃焼系機器が暖房の主流であった寒冷地においてもヒートポンプ空調が広がっている。

1.3 ヒートポンプ給湯機

化石燃料の燃焼に頼っていた給湯用途においてもヒートポンプ化が進み、年々その性能が向上して、現在は年間加熱効率が非常に高い高性能機器も販売されている。家庭向け自然冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート※)の普及状況は、2025年3月に累計出荷台数が1,000万台に到達した。業務用分野においても小規模の飲食店で用いられる比較的小容量のものから、スポーツ・温浴施設などで用いられる中・大容量のものや循環加温専用のものまで、幅広くラインナップされており、温熱と同時に冷熱を取り出す製品も登場している。

- ※)

- 関西電力(株)登録商標

1.4 産業分野への応用

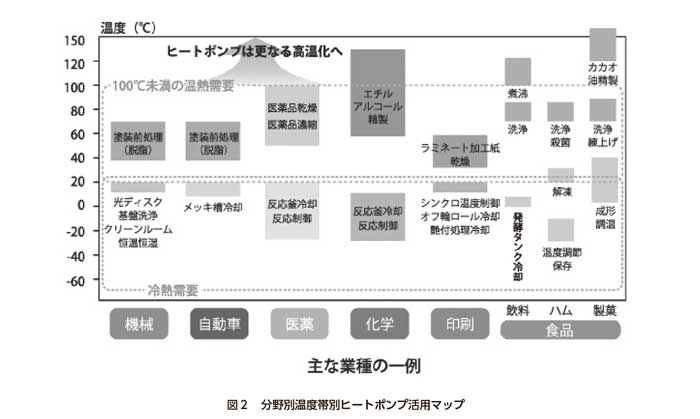

工場の生産プロセスでは、主にヒートポンプでまかなうことができる100℃未満の熱需要が多く存在(図2)している。必要な温度レベルを把握してヒートポンプを導入することにより、蒸気利用システムと比較して、温熱源機の効率向上に加え、熱需要設備の近傍に熱源機を配置できれば配管ロス(熱搬送ロス)の削減による省エネルギー効果が期待される。温熱需要と冷熱需要に合わせて温熱と冷熱を同時に熱供給した場合、熱源機のCOPは7超と非常に高効率となる。工場内の未利用エネルギーの大部分が廃熱となっている現状において、ヒートポンプでその廃熱を回収することも期待できる。

最近のヒートポンプ熱源機は、120℃の温度で熱風を出力する製品や165℃の温度で蒸気を出力する製品が登場しており、その用途は殺菌・洗浄・反応・乾燥工程などに広がっている。また更なる高温域(200℃)についても、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が中心となり実用化に向けて取り組んでいる。

2.再生可能エネルギーと電力需給の調整要素としてのヒートポンプ・蓄熱システム

2.1 再生可能エネルギー

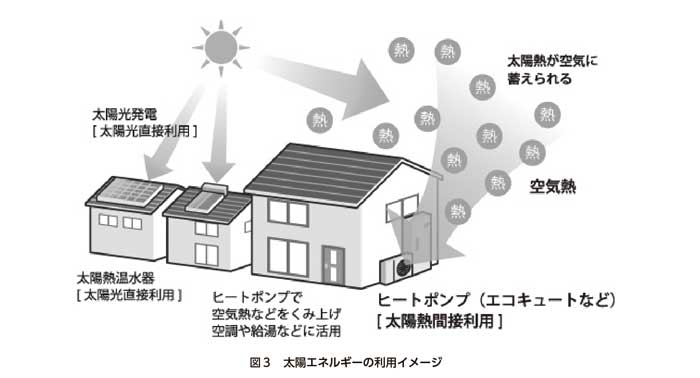

太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスといった再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出しないエネルギーである。ヒートポンプが利用する大気熱は太陽で温められたエネルギーであり、自然界に存在する永続的に使用可能なエネルギーである(図3)。「エネルギー供給構造高度化法」では、太陽光や風力とならび、ヒートポンプが利用する大気熱や地中熱、河川・海水熱を再生可能エネルギーと定義している。

ヒートポンプは、大気のみではなく、地中や河川・海水の熱も利用可能である。地中温度は年間を通じてほぼ一定で、年間平均外気温度と同程度とされており、大気よりも夏は冷たく、冬は暖かいことから、夏に冷熱、冬に温熱を必要とする空調には大変適した熱源である。また、河川水、海水、地下水なども年間を通じて安定した温度を保つ特性からヒートポンプの熱源として活用されている。

ヒートポンプは、これらの熱源を活用する“再生可能エネルギー利用技術”と言える。

2.2 電力需給の最適化に資するヒートポンプ・蓄熱システム

近年、国の政策によって再エネ電源(太陽光・風力発電など)から電力系統への供給量は増加しているものの、その時々の気象条件によって供給量にはバラつきが存在し、結果として電力需給バランスを狂わせる要因となっている。こうした状況を踏まえ、エネルギー需給側がエネルギー供給状況に応じてエネルギーの消費パターンを変化させる「ディマンド・リスポンス(DR)」の重要性が高まっている。

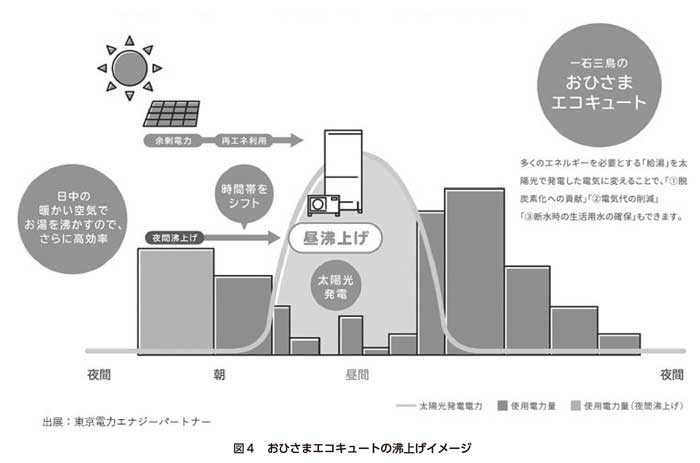

(1)家庭用エコキュートを活用したDR

DRの手法の一つとして、家庭用エコキュートを主に太陽光発電設備が発電する時間帯に稼働させ、結果として太陽光発電の自家消費を増やす「おひさまエコキュート※」(図4)が登場している。本機は、昼間、外気温度が高い時間帯に稼働することから、従来形(夜間稼働)に比べて機器効率が向上する。現在の導入状況は従来形の導入台数と比べて少ないが、今後、普及台数が増加すれば再エネの有効活用が進むと思われる。

- ※)

- 関西電力(株)登録商標

(2)業務用蓄熱システムを活用したDR

業務用で利用されている蓄熱システムは、熱源機で生産した熱を蓄熱槽に蓄えることにより、熱の生産と消費を時間的にずらして必要な時に利用するシステムである。たとえば、夜間に熱源機を運転して空調に必要な冷温熱を作って蓄熱槽に溜めておき、昼間にその熱を取り出して空調に利用するといった運転が可能となる。ピーク電力の削減はもとより、高効率ヒートポンプと組み合わせることで、省エネルギー・省CO2などの様々なメリットがある。

熱を蓄える方法としては、蓄熱媒体の顕熱(液体や固体の相変化を伴わない温度変化)を利用するものと潜熱(液体・固体間の融解/凝固の相変化)を利用するものがあり、前者には「水蓄熱」、「躯体蓄熱」、後者には主に「氷蓄熱」がある。近年、都心に竣工した大規模開発や大型ビルにおいて、高効率ターボ冷凍機と大規模な温度成層型水蓄熱槽を組み合わせた事例が報告されている。

ここで、DRの手法として大規模蓄熱システムの運用方法を変更(前日の需給状況を踏まえ、当日、需給ひっ迫時間にターボ冷凍機の発停によりDR対応する)により対応する方法が一部熱供給事業者で実施されている。具体的には、需要抑制(下げDR)対応時は蓄熱槽から熱を集中放熱し追掛運転を停止することで室内環境に影響を与えずに節電を行うという考え方である。

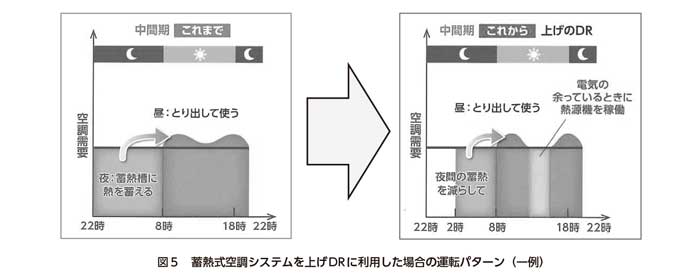

現在、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの普及拡大に伴い、特に電力需要が減少する中間期において電力供給が上回っている状況にあり、電力需要の創出(上げDR、図5)ニーズが高まっている。そのような背景のもと、蓄熱システムは再生可能エネルギーの受け皿としての役割が期待されている。

おわりに

2025年2月18日に第7次エネルギー基本計画が閣議決定され、カーボンニュートラル実現に対しては、2040年に向けて、電化や非化石転換を中心としつつDRやヒートポンプなどの活用を進めながら取り組んでいくことが示された。また、系統・需給運用の高度化では今後、DR実証、蓄熱・蓄電等を活用した電力貯蔵システムや、蓄熱槽等のリソースを活用したアグリゲーションビジネスの促進等を行い、DRの更なる普及を図ることが必要であることも認識されている。

本稿では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、エネルギー供給側での非化石化と合わせて、需要側でヒートポンプ・蓄熱システムの普及拡大は需給のバランスを保つうえで非常に重要であることを述べた。そのために技術革新などの様々な施策が進められていることを活用しつつ、脱炭素という観点に立って、用途に合ったシステムを構築し、適切に運用されることを期待したい。