これから増える電力需要をどう支えるのか

山本 隆三

国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授

(「エネルギーレビュー」より転載:2024年9月号 特集)

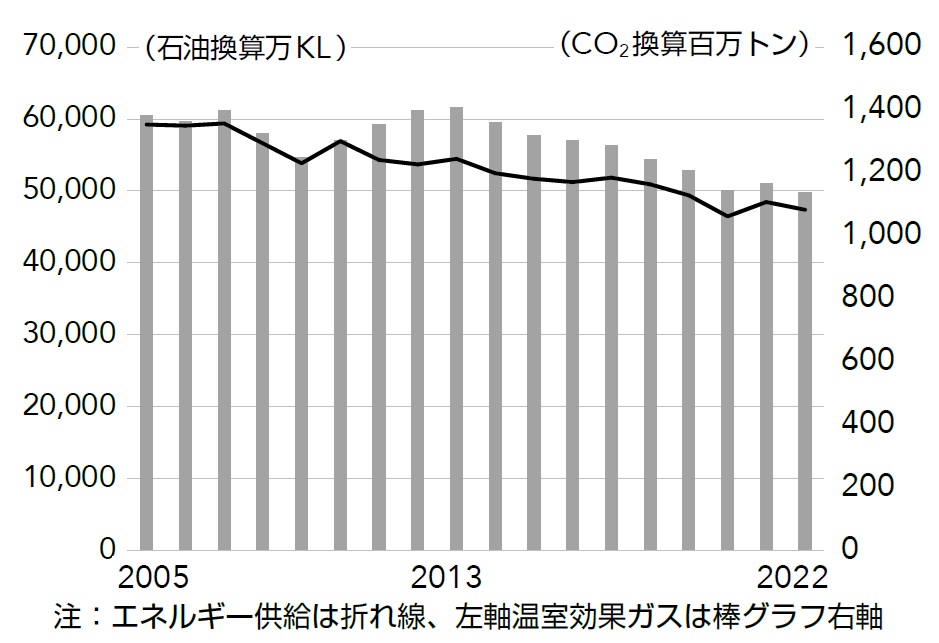

日本の一次エネルギーと電力需要は、2000年代から波を打ちながら減少している。温室効果ガス(GHG)削減目標を念頭におけば望ましいことだが、1990年代半ばからの失われた30年間が継続し、経済が低迷していることが需要減少の理由の1つだろう。図-1が一次エネルギー消費とGHG排出量の推移を示している。

2021年策定の第6次エネルギー基本計画でも、2030年の電力需要の減少が想定されていた。2000年代からのエネルギー・電力消費の傾向が続くと想定すれば人口減少もあり、需要減はあり得ない姿ではなかった。また、2030年度に2013年度比GHGの46%削減を目指すとすれば、全体の需要減がなければ目標は達成されない。GHG削減目標があり、実現のためにエネルギー供給計画が立てられたようにすら思われるが、エネルギーと電力消費が減少する想定は、もはや現実的ではない。人口減少社会でも電力需要の大きな伸びが想定されるからだ。最終エネルギー消費に占める電力の割合を示す電化率の向上もあるが、それよりも大きな要素が3つある。

1つは、二酸化炭素(CO2)の2割近くを排出する輸送部門での電動化の進捗だ。電気自動車(EV)の導入がこれから進み、水素を利用する燃料電池車も増えるだろう。石油系燃料に代わり、電気が利用される。

2番目は水素だ。輸送部門での利用に加え、高炉製鉄、化学など電気の利用が困難な製造業は、燃焼してもCO2を排出しない水素の利用に踏み切るしかない。水素を水の電気分解により供給するならば、電力消費量は極めて大きくなる。

3番目は、人工知能、AIの利用拡大だ。2022年に利用が始まったChatGPT は、AIの利用を大きく広げた。今後の利用拡大に伴いデータセンターの電力消費量も大きく増える。

電力需要量が減少すると予測することが極めて難しくなり、需要がどれだけ拡大するかを見極めることが重要になってきた。その状況下で、大きな課題は安定的な電力供給と競争力のあるエネルギー価格の実現だ。

2050年の脱炭素に向かう中で需要増に応え、安定供給と低廉な価格を実現することは、実現不可能な課題に見えるし、実現はできないと考えるべきだろう。3つの目標を同時に実現できないとすれば、私たちは、生活のため安定供給と競争力のある価格を優先的に実現すべき課題と考えるべきではないか。温暖化目標を必達ではなく努力目標に置き換え、もう少し楽観的な思考をするしかないように思われる。ここでは、これからの電力供給問題を考えてみよう。

日本の電力供給を振り返る

今から50年前1973年に、第一次オイルショックが世界を震撼させた。それまで安価な石油がいつでも供給されると考え中東の石油に大きく依存していた日本、西欧州諸国は、脱石油の旗印の下、エネルギー源の多様化を進めた。それまでにも発電に活用されていた原子力に加え、石油価格の上昇により、石炭も競争力を持つことになり、輸入炭の導入が進んだ。さらに液化天然ガス(LNG)の利用も拡大した。

一次エネルギーと発電の75%を石油に依存していた日本も、石炭、LNG、原子力に多様化を進めたが、発電部門では石炭の利用がもっとも早く進められた。石油火力が発電の主体になる前は、国内炭火力が主力電源であり、石炭利用の経験があったことから、石油火力を輸入炭利用の火力に転換することは比較的容易だった。1981年には輸入炭専焼の火力発電所が長崎県で運転を開始し、やがて北海道から沖縄まで石炭火力発電所が新設された。

第一次オイルショック後も、日本経済は安定的な成長を90年代初めまで実現し、電力需要も増え続けたが、その後成長は鈍化し2008年のリーマンショックから電力需要は波を打ちながら減り始めた。

需要が減少する中で、2012年に固定価格買取制度(FIT)が開始され、事業用太陽光発電設備を中心に大きな容量の再生エネ設備の導入が開始され、電気料金による負担も始まった。加えて、2011年の東日本大震災により原子力発電所の停止が続き、電気料金に大きな影響を与えた。

さらに、2016年には電力市場の完全自由化が実施され、先行きの電力価格が不透明になったことから、利用率が低い石油火力設備の休廃止が相次いでいる。発電量を天候に依存する再生エネ設備の増加と石油火力の休廃止は、電力供給を不安定化させることになり、東京電力管内を中心に停電危機の声が聞こえるようになった。

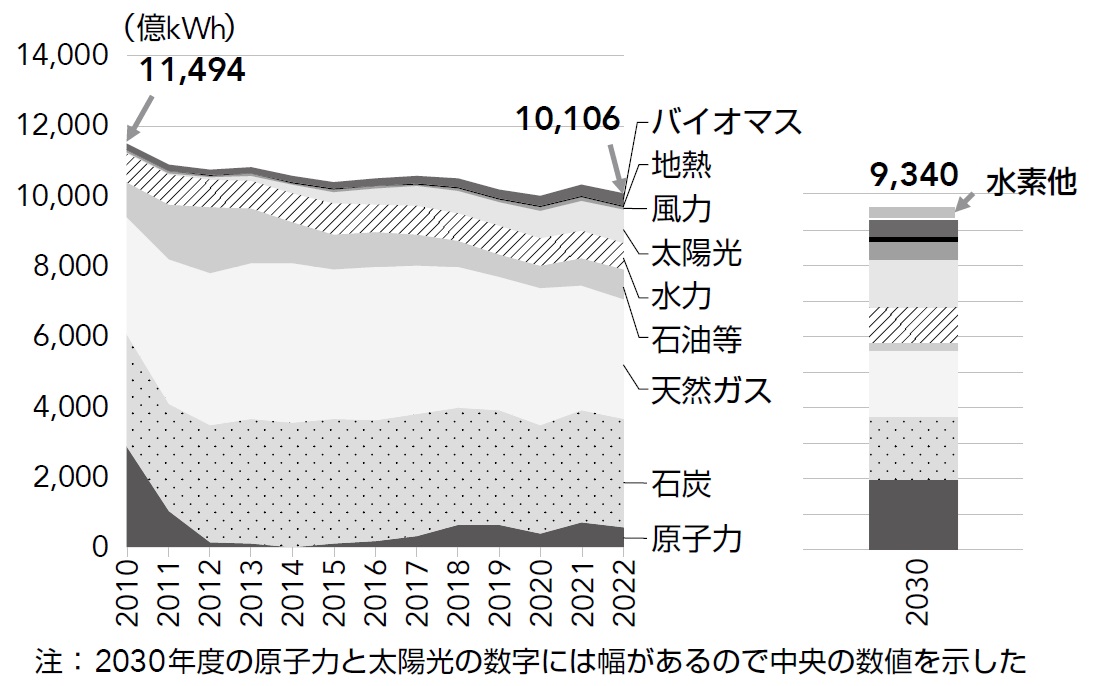

そんな中で作られたのが第6次エネルギー基本計画であり、電力供給については非炭素電源比率を2030年に59%にする姿が描かれた(図-2)。あと6年で、この計画が実現する可能性は小さいが、万が一、実現した場合には電気料金は大きく上昇することになる。再生エネ導入に伴う賦課金の負担に加え、統合費用と呼ばれる再生エネによる発電の送電に係る費用とバックアップ電源の費用が必要になる。その負担額は大きい。

国際競争力を失う日本の発電コスト

日本の電気料金は、エネルギー大国米国との比較では高いが、欧州主要国との比較では、大きな差はない。第一次オイルショック以降日本の電気料金の競争力を支えたのは、原子力発電と輸入炭を利用する石炭火力発電だった。欧州諸国は、内陸にある老朽化が進む国内炭利用の発電所の燃料を輸入炭に切り替えており、日本のように競争力のある輸入炭火力を新設したわけではない。

日本とドイツの石炭火力の位置図を見れば、第一次オイルショック後の戦略の違いがよく分かる。ドイツは内陸部のルール炭田などの枯渇する炭鉱からの石炭に代わり輸入された石炭を鉄道あるいは艀(はしけ)で内陸部の石炭火力まで輸送し利用したが、日本は海岸線に新設された発電所で利用している。

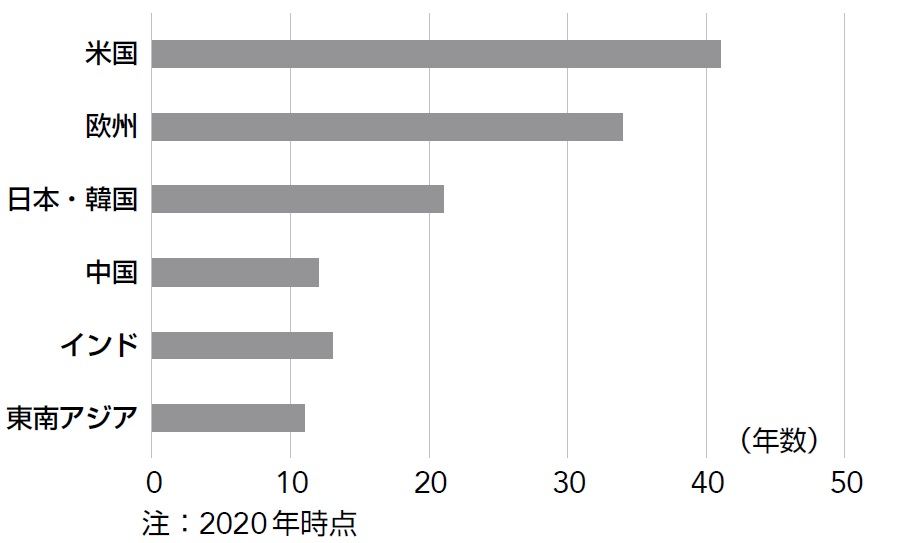

そのため、輸入炭を利用する石炭火力を新設した日本と韓国の設備は、欧米との比較ではまだ新しい(図-3)。日本の電気料金の競争力を支えた、まだ利用可能な石炭火力を廃止し、再生エネ設備に置き換えれば、電気料金は大きく上昇する可能性が高く、日本の国際競争力は傷つく。日本の自然条件が劣後し、発電コストが上昇するからだ。

米国の電気料金は、州により大きく異なるが、全米平均の家庭用電気料金は1キロワット時当たり16.88セントだ(2024年4月)。この低廉な料金を支えるのは、米国の世界一の化石燃料生産量だ。米国を除く先進国では事情は大きく異なる。ロシア産化石燃料依存からの脱却を図る欧州の多くの国は、再生エネ導入を加速化する一方原子力導入にも力を入れ始めたが、当面の導入の主体は洋上風力、太陽光の再生エネだ。

日本が欧州諸国と同様に再生エネの主力電源化に力を入れると、今までと異なり、発電コストが欧州諸国以上に上昇する。連携線がある欧州諸国は風況の良い場所に設置された風力、あるいは日照が良い場所の太陽光発電を利用可能だが、日本の最も条件に恵まれた場所でも欧州との比較では風況も日照も劣る。

さらに問題がある。化石燃料価格は変動が大きく、為替の影響も受けるとの指摘があるが、再生エネ設備も問題を抱える。燃料価格の上昇はインフレを引き起こすが、再生エネ設備の価格もインフレの影響を受ける。加えて、設備の製造に使用される鉄鋼、セメントと重要鉱物の量は、原子力、火力発電設備との比較ではけた違いに大きくなる。

規模の拡大、習熟曲線により再生エネ設備の価格は下落が続くとの指摘があったが、エネルギー価格上昇によるインフレは、再生エネ設備の価格も引き上げ、発電コストにも影響を与えた。設備の大半が輸入される以上為替の影響から逃れることもできない。その状況下で、今まで減少が想定されていた電力需要は、増加する可能性が高いとみられる。

EV、水素、AIが増やす電力需要量

2070年の日本の中位の人口予測は、8700万人。いまから3割減少する一方、一次エネルギー消費に占める電力消費の比率である電化率は上昇が見込まれる。次にあげる輸送部門の電動化に加え、産業部門でも電気の利用が増えるだろうが、人口減少の影響は大きい。

人口減少は国内市場を縮小させるので、国内市場向けの製品の出荷も減少する。製造業の比率が高い地方では産業用電力需要も減少する。人口減少は当然ながら病院、学校などの電力需要も減少させる。社会、経済情勢が変わらないとすれば、首都圏を除く地域では電力需要が減少する可能性が高い。

一方、電力需要を増加させる社会の変化がある。1つは、EVだ。2022年度の実績では、ガソリン車とディーゼル車の累計走行距離はそれぞれ5689億キロメートルと1186億キロメートルだ。タクシーでの利用が多い液化石油ガス(LPG)車は43億キロメートルの走行距離がある。

タクシーを含めた乗用EVとトラック、バスEVの電費をそれぞれ8キロメートル/キロワット時、3キロメートル/キロワット時とすると、必要な乗用車とトラック・バスの電力量は、それぞれ717億キロワット時と395億キロワット時になるが、全ての車がEVになることはないだろう。たとえば、走行距離の長くなるトラック、バスに大きな蓄電池を搭載することは現実的ではなく、短距離の市内バスを除けば水素を利用する燃料電池車になる可能性が高い。仮に乗用車が全てEVになるとすれば、電力需要量は8%程度増加する。

燃料電池にも利用される水素は、電気への切り替えが難しい高炉製鉄、化学などの産業部門で利用されることが想定されている。現在世界で利用される水素は年間約1億トン。その大半は、天然ガスあるいは石炭から製造されており、製造時にCO2が排出され、排出量は日本の排出量に迫る年間10億トン弱と推定される。

脱炭素の時代に利用される水素は、CO2を排出しない方法で製造する必要がある。1つの方法は、化石燃料から製造し排出されるCO2を捕捉し、貯留するCCSの利用だ。日本企業は、日豪政府の支援を受け豪州の褐炭からCCS装置付きの設備を利用し水素を製造するプロジェクトを進めている。また、米国でも化石燃料業界が天然ガスからCCS装置も利用し水素を製造するプロジェクトを検討している。

化石燃料から水素を製造可能な国は限定されており、消費国は製造された水素を輸入する必要がある。水素を輸送するには液化、あるいはアンモニアなどにすることが必要になるが、形を変えて輸送するには大きなエネルギーが必要とされる。また、海上輸送、輸入後の内陸輸送のコストも必要になり、生産国での化石燃料価格が極めて安く、大きな競争力を持たない限り、輸入される水素の価格は高くならざるを得ない。

輸送コストを考えると、競争力があるのは需要地の近くで水の電気分解により製造する方法だ。再生エネあるいは原子力の電気を利用すればCO2の排出はなく水素を製造可能だ。水素1キログラムの製造には現状では50キロワット時以上の電気が必要になる。電力コストを抑制するため出力抑制された再生エネの電力を利用し製造することも検討されているが、再生エネの電気はいつも利用できない問題がある。電解装置の価格は高く、利用率がたとえば90%なければキログラム当たりの減価償却費が高くなり、電気料金にもよるが、競争力のある価格での水素の製造は困難だ。

いま、水素1キログラムの価格は、1100円だが、政府は2030年に330円程度を目標価格としている。電力価格を10円/キロワット時とすれば、水素1キログラム当たり電力コストだけで500円以上必要となる。政府の目標とする価格の達成は当面困難と思えるが、水素の価格が化石燃料に近いレベルに下がらない限り、大きな需要は生まれないだろう。

コストの問題はあるものの、水素を水の電気分解で製造すると政府目標の2040年1200万トンの水素製造には、6000億キロワット時以上の電力が必要となる。水素をどこで製造し、供給するのか、その姿は政府の戦略には示されていないが、安全保障の問題から国内での水の電気分解による製造も大きなシェアを占めるはずであり、電力需要も大きく増える。

2022年のChat GPT の利用開始は、AIの利用を大きく広げることになった。グーグルの検索での電力消費量は1件当たり0.3ワット時だが、米国電力研究所(EPRI)のレポートによるとChat GPT の1件当たりの電力消費量は、2.9ワット時とされる。AIの利用が拡大すれば、データセンターが必要とされ電力需要量は大きく増加する。一方、データセンターでは節電も進んでおり、電力消費量の伸びが抑制される可能性もある。

データセンターの電力需要量の増加を正確に予測することは難しいが、EPRIは2023年の米国のデータセンターの電力需要量1521億キロワット時は、2030年に最大4039億キロワット時に増加すると予測している。日本のデータセンターの電力消費量は200億キロワット時程度とみられているが、かなりのスピードで増加することが予想される。

供給力を確保可能なのか

EV、水素、AIにより電力需要は大きく増加するだろう。だが、十分な供給力を競争力のある価格で確保可能だろうか。2016年の電力市場自由化以降、石油火力を中心に採算性の悪い老朽化した設備の休廃止が進んでいる。設備容量確保を目的に容量市場が導入されたが、電源の増設が必要になるとすれば、制度としては十分ではないだろう。

脱炭素を目指すならば原子力発電所の建て替え、あるいは新設も視野に入れざるを得ないが、将来の電気料金と収益性が不透明な中で投資する事業者は出てこない。仮に、収益が保証されても、工期の遅れ、工費の増大、建中金利額の増加などの事業者が取れないリスクは残る。

電力需要の増加を睨み、設備新設のための制度を早急に検討すべきだ。さらに、化石絵燃料を利用する火力設備についても、その利用を続けるべきだろう。温暖化対策のためとして火力の閉鎖を続ければ、電力の安定供給と電気料金に影響を生じる。

家庭と産業にとり、もっとも重要なことは電気の安定供給と競争力のある価格だ。温暖化対策の結果、停電危機が生じ、電気料金が上昇することを誰も望んではいない。脱炭素の結果エネルギー価格と電気料金が下落する夢のような話はない。

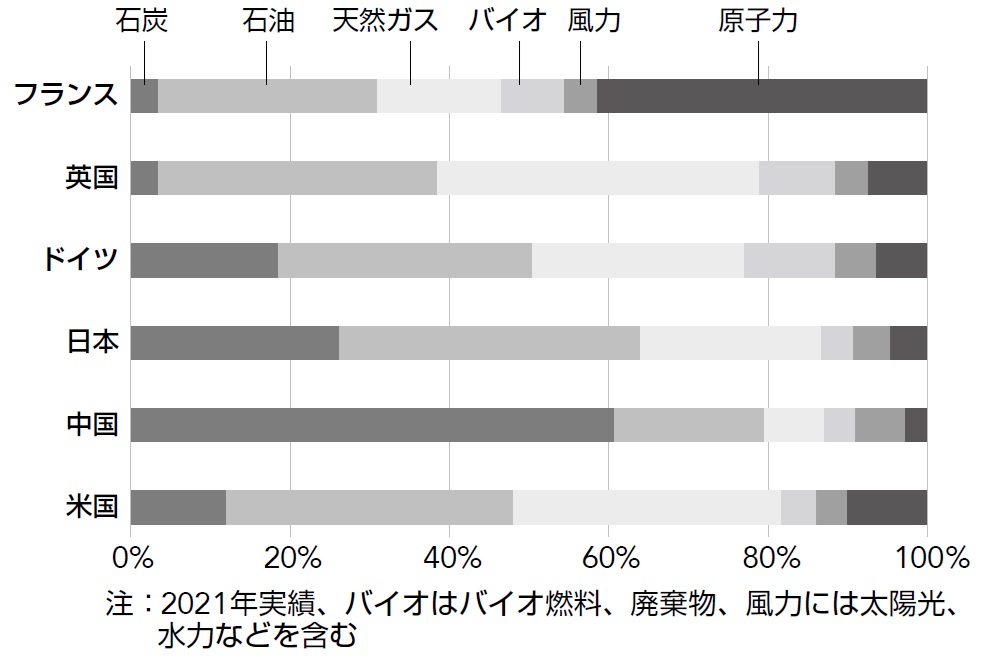

原子力発電比率が高いフランスを除き主要国は、依然として化石燃料に一次エネルギー供給の8割前後を依存している(図-4)。2050年脱炭素目標まであと26年で脱化石燃料は不可能にみえる。もう少し楽観的に温暖化問題を考えるべきではないだろうか。