日本の約束草案は野心のレベルが足りないのか?(第1回)

有馬 純・本部 和彦・立花 慶治

東京大学公共政策大学院 教授・客員教授・客員研究員

1.はじめに

日本の約束草案が7月に発表されて以来、国内外の環境シンクタンクやNGOからの批判にさらされている注1) 。以下はその事例である。

- ●

- 多くの先進国が1990年や2005年を基準年としているにもかかわらず、日本の約束草案は2013年を基準年としている。日本の約束草案は1990年比では18%削減であり、EUの40%削減に比して野心のレベルが足りない。

- ●

- 目標の裏づけとなっている政策は既に存在し、日本は恐らく何の追加対策をとらなくても約束草案を達成できる(Japan can almost reach its proposed target without taking any further action)。

- ●

- 日本の中立的な研究機関の分析に寄れば原子力なしでも省エネ、再エネで13年比31%減が可能である。

- ●

- 日本のエネルギー戦略は石炭火力23%を含め、2030年のベースロード比率を46-38%としており、世界の潮流に逆行している。

- ●

- 温室効果ガス削減という日本の戦略とは裏腹に石炭火力発電所の新設計画が増大している。NGOによれば、日本の排出量を90年比10%増にする可能性がある。

- ●

- 日本の削減目標は2050年目標達成に必要な排出削減経路と整合していない。

- ●

- 目標達成のために二国間クレジット(JCM)を使うと言っている。厳格なアカウンティングルールがなければ、途上国における削減分がダブルカウントされ、グローバルな野心のレベルを下げることになる。

- ●

- JCMを通じて途上国に高効率石炭火力技術を移転することは、途上国における脱炭素化の動きに逆行する。

我々がまず認識すべきは、各国のINDCがそれぞれ固有の国情に応じて策定されたものであるということだ。その背景を正しく理解せぬまま、特定国のINDCをあげつらって指弾することは建設的なエクササイズとは言えない。そして上記の批判もそれに該当すると言わざるを得ない。本稿は上記批判に対して反論を試みるものである。

2.なぜ2013年が基準年として選ばれたのか

2011年3月11日に発生した東日本大地震と巨大津波は、日本のエネルギー供給構造と温室効果ガス排出に大きな影響をもたらした。この「不可抗力」ともいうべき大災害により、2011年3月11日の前後で日本の温室効果ガス排出構造に明らかな不連続が存在する。

具体的には、福島第一原子力発電所で事故が発生するとともに、本州北部の東海岸にある福島第二原子力発電所などが被災して運転を停止しただけでなく、定期点検中であった原発の再稼動をさせないという政治的な判断によって全ての原子力発電所が運転停止することとなった。これにより、我が国の有するゼロエミッション電源が大規模に失われ、電力不足を補うため、化石燃料電源を稼働させざるを得なかった。この結果、日本の温室効果ガスは大きく増加することとなり、不本意ながら2013年の温室効果ガス排出量は過去最大に近い数値となった。

またエネルギーミックスにおける原子力の位置づけを含む日本のエネルギー政策議論も紛糾した。しかし、2014年4月のエネルギー基本計画において3つのEとS、即ちエネルギー安全保障、経済効率、環境保全、安全性を同時に達成するとの基本的な方向性が定められた。今回のINDCの根拠となるエネルギーミックスはこのエネルギー基本計画を踏まえて策定されたものである。

即ち、26%削減目標を含む今回の日本のINDCは、上記の困難を克服し、気候変動枠組条約の究極目標を目指して真摯なボトムアップの努力を行うという日本の強い決意を示すものなのだ。

従って、過去のトレンドと明確な断絶のある2011年よりも後に基準年を設定することは技術的にも、経済的にも、政治的にも全く正当なことである。2013年が基準年になったのは、最新データがあり、大震災後の擾乱が落ち着いてきたことによるものである。

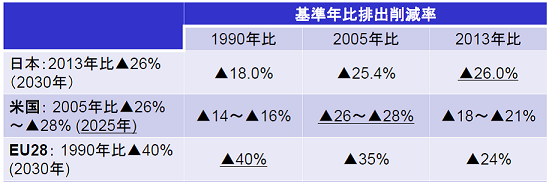

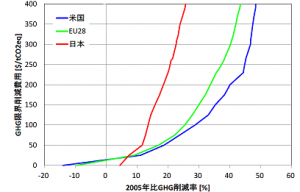

表1に示すように、EU、米国は1990年、2005年を基準年として選んでおり、彼らのINDCはそれぞれの基準年で評価すれば最も野心的に見える。また発展途上国のINDCにはそもそも基準年がない。条約事務局が最近出した分析レポートでは特定の基準年からの削減率ではなく、温室ガス排出量そのものに着目していることから見ても、各国のINDCをその基準年の選択を理由に批判することは無意味なエクササイズである。

3.日本のINDCは容易に達成できるのか

日本のINDCは以下の3つの柱を前提としている。

- ●

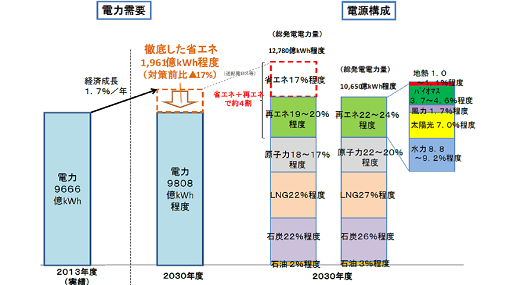

- 実質GDP成長率1.7%を維持しつつ、2030年のエネルギー需要を自然体(BAU)から13%、2013年実績から9.7%削減し、電力需要をBAUから17%減少させ、2013年実績からの増加を1.4%に抑えるという野心的な省エネ努力

- ●

- 原子力の比率を22-20%とする

- ●

- 再生可能エネルギーの比率を22-24%とする

しかし、日本のエネルギー、経済、政治をめぐる状況を考えれば、このいずれも容易に達成できるものではない。

日本の最終エネルギー消費は、1990年代以降、2008年をピークに横ばい状況にあるが、2013年実績から約10%削減するには、エネルギー需要を1980年代後半の水準まで削減する必要がある。これは今後15年間の間に日本のエネルギー消費のGDP原単位を累積で35%、年率で2.3%改善することを意味する。これほどのエネルギー効率改善は1970年代の石油危機の直後に生じたのみである(図2)。主要国の中で英国に次いでエネルギー効率が高い(GDP原単位が低い)日本にとって(図3)、このような急速かつ大幅な省エネを達成するには「追加的な対策なし」には実現できるものではない。

また日本の電力需要と実質GDP成長の間には強い相関関係が存在している。日本の電力需要のGDP弾性値は、1990年以降、1.0を超えている。他のOECD諸国のGDP原単位も1よりは小さいものの、プラスの値となっている。過去10年間の実績を見れば、OECD諸国で電力需要のGDP弾性値がゼロもしくはマイナスになったケースはわずかしかない(図4、5)。今後15年にわたって電力需要のGDP弾性値をゼロあるいはマイナスに保つことは世界的に見ても前例のない難題である。

- 注1)

- http://climateactiontracker.org/countries/japan.html

http://www.wri.org/blog/2015/07/japan-releases-underwhelming-climate-action-commitment

http://www.e3g.org/news/media-room/japans-self-marginalisation-from-global-climate-change-politics