バイオ燃料、「食糧を燃料に使うな」批判をどう乗り越えるべきか?【米国取材報告(下)】

石井 孝明

経済記者/情報サイト「withENERGY」(ウィズエナジー)を運営

米政治家の積極的な農業支援

「トランプ大統領は農家を愛している」。

米国の首都ワシントンで、全米トウモロコシ生産者協会のロビイストが語った。だからバイオエタノールの需要に、拡大の可能性が広がっているという。この見方は正しいのか。

トウモロコシから作られるバイオエタノールについて、6月に現地取材をした。「バイオエタノール、大統領から農家まで日本への輸出に期待【米国取材報告(上)】」では、産地の状況を紹介したが、首都ワシントンの政治の状況はどうか。

米国では政治家との交渉は、業界団体が雇う「ロビイスト」という職業の人が行う。弁護士などが兼業する場合も多く、そうした団体の政治活動は日本より公開されている印象がある。

米国では農家への支援は二大政治勢力の現在政権与党の共和党と民主党共に熱心だと、前述のロビイストは話した。ただし少し関心の方向が違うという。これまでの民主党の政治家、また支援者は「脱炭素」の手段としてバイオエタノールを支援した。一方で共和党の政治家と支援者は「クリーンエナジー推進に反対、化石燃料が好き」だ。ただし「農家を豊かにする」という意見には大賛成だ。もちろん、どちらの政党の議員も、この2つの論点に関心を向けるが、力の入れ方が少し違う。この人の政治活動でも、相手の政治家によって、少し主張の方向を変えるそうだ。

かつてはバイオエタノールに、米国で強い政治的影響力を持つ石油産業が批判的だった。シェアを奪われるからだ。しかし最近はEVの販売拡大が続くため、かつてほど敵対的ではなくなった。電化に対抗するため、液体燃料同士で手を組む考えになったらしい。

「トランプに農家が振り回される」批判も

しかしこのロビイストによると、政治的な課題も多い。米国では大気浄化法の規制で、バイオエタノールは原則E10(エタノール含有率10%)のみが売られ、それ以上の含有率の商品を売る場合は、1年ごとにEPA(環境保護庁)の許可を得なければならない。拒否されることはほぼないが、各州で毎年事業者がそれを申請する手間のかかる状況になっている。

20年前に一部地域のバイオエタノールの品質が夏の高温で劣化し、またその影響で大気汚染物質が増加してしまうなどのデータが出たことがあったためという。今は技術革新でそれは改善した。ところが米国でも一度作った法律の改正は難しいようで、環境派の活動家や議員が規制緩和に反対している。それを変えることが今の業界の課題だという。

また3大自動車メーカー、GM、フォード、ステランティス(旧クライスラー)は2010年頃からエタノール燃料を使えるフレックス燃料車を製造した。しかしオバマ政権下で強力なEV支援策が始まると、13年には製造を停止した。これも大幅な普及を妨げるので、業界団体は「自動車業界、政府と何ができるかを話し合っている」(同ロビイスト)。

米国でガソリンの消費は急拡大する状況になく、ガソリンスタンドの数は減少傾向にある。そのためにバイオエタノールを売るための新たな設備投資をするスタンドが少ない。その支援拡充策も必要という。「日本はこれからバイオエタノールの受け入れ態勢を作ると聞いている。米国の経験する課題を参考にしてほしい」と、このロビイストは話した。

また中西部選出の民主党の連邦議員スタッフの話を聞くことができた。次のような内容だ。エタノールの輸出拡大は、民主党がこれまで行ってきており、共和党がその政策を継続したのは妥当だ。しかしトランプ政権は、合理化の名目で中西部の地域で農家の支援プログラムを次々と停止している。また友好国の日本への輸出拡大は期待するが、さまざまな国と貿易戦争を引き起こして輸出の先行きを見通せなくなっている。「衝動的に行動するので、農家はトランプ大統領の政策を不安に思っている」と批判していた。

第1次トランプ政権では、農業に直接給付の補助金を大量に投入した。「これを繰り返してはならない。補助金ではなく、苦労して育て収穫した作物を市場で売れるようにすることで農家の尊厳は守られる。また国民が納税した連邦政府のお金の使い道として賢くない」と指摘していた。エネルギー価格抑制とコメ問題で補助金をばら撒く日本政府とは違う発想を、米国の専門家の中にする人もいる。

「食べ物を燃料に使うな」批判を米国ではどのように乗り越えたか

そして日本に導入する場合には感情面の課題がありそうだ。私はある団体で、エネルギーをめぐる日本の世論調査の分析の仕事をしたことがある。そこでバイオ燃料について「食べ物を燃料として使うべきではない」という根強い批判があった。

2011年の福島第一原発事故以来、世論がエネルギー政策に求めるものは反原発と価格抑制が目立った。今もそうだ。そして原発の代替策との誤った考えで、再エネは好まれた。その中でも好き嫌いが分かれ、バイオ燃料は常に太陽光や風力より人気がない。「世界で飢餓に苦しんでいる人がいるのに、自動車や発電のために食べ物を使ってはいけない」という趣旨の意見が必ずある。

この拒否反応を私は日本特有のものかと思った。日本では自然との一体感、そして食べ物に感謝する思想を持つ考えが、文化の底流にある。しかし米国の専門家によると、この「食べ物を燃料に使うな」という批判は、バイオエタノールの社会実装が始まった30年前の米国にもあったという。そして今でも「一部の活動家、環境派の政治家から、そうした批判は続いている」(穀物業界団体幹部)という。それを乗り越えたのは「情報の提供活動のため」と分析していた。

米国産のバイオエタノールに使用されるトウモロコシは、主に飼料用や工業用に栽培される品種「デントコーン」であり、食用ではない。またエタノール向けには収穫の1割強しか使われず、それによって穀物価格が過度に乱高下するとか、農地が足りなくなるなどの現象は、米国では起きていない。またこの生産によって米国の農村地域に雇用創出や経済の活性化をもたらしている。これらの情報を業界団体は根気強く主張し、批判する人とも決して論争などの形で争わないようにしているという。

動いた現実を見て世論も納得

それでもバイオエタノールを批判する人たちはいるが、賛成の声が圧倒的になると、その人たちの社会的な影響力は低下していった。それには2つの動きがあった。

一つは社会への実装だ。バイオエタノールが売られ、その安さからさらに社会で使われると、批判の影響力は低下した。

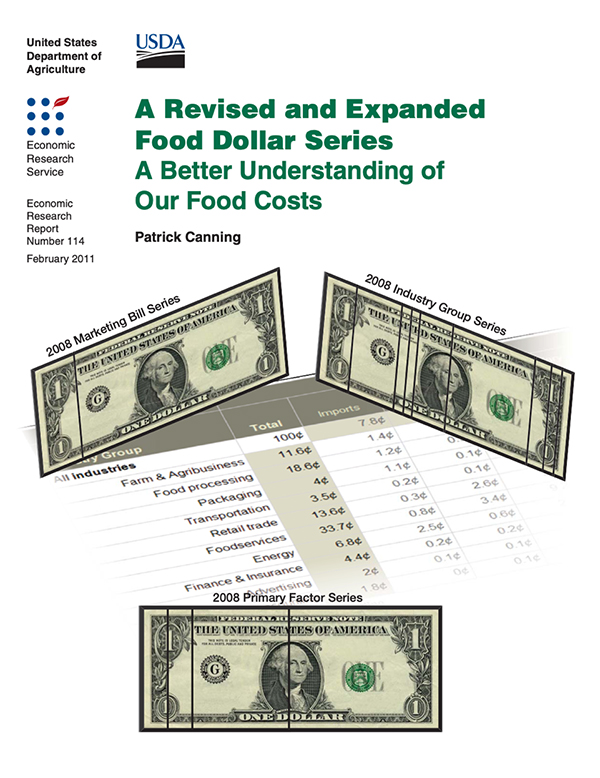

二つ目は政府の情報公開のプログラムの影響があった。米農務省が1997年から始めた「フード・ダラーズ」という取り組みだ。消費者が食料にお金を支出した場合に、どのようにそれが分配されるかを示したものだ。1米ドル(100セント)札を表示して、どのように使われるか、その紙幣を分割する見せ方の工夫をしている。今も続いているが、消費者向けの細かいガイドは2011年から作られなくなっている。「かなり社会に定着したため」(穀物業界団体幹部)更新をされなくなったらしい。

その中で注目されたのが農家の収入だ。2011年の資料では、米国民が食品に1ドル支出しても、米国農家の収入は15.8セント分しかなかった。食品の加工や流通、販売にまわってしまう。政治家やメディアがこのデータを使って、「農家の収入を増やそう」と主張した。この情報公開はバイオエタノールのためのものではなかったが、結果としてその普及を支援した。農家の増収の手段の一つとして、バイオエタノールが注目され、国民も受け入れるようになった。「農家を守れ」という主張は、どの国でも政治的に受け入れられやすいようだ。

大規模導入前夜の日本、何が必要か

日本では、バイオエタノールの大量導入は行われていない。2000年ごろ、沖縄のサトウキビ、北海道のトウモロコシでバイオ燃料の製造が試験的に行われた。しかし、コストが高くて断念された。そのためにこの燃料の生産者はほぼいないが、半面、困る人がいないので海外からの輸入がしやすい状況にある。バイオエタノールについて、「あなたのため、日本のため、脱炭素で地球のためになる商品」という納得できる主張を組み立てられれば、そして実際にそうであるならば、賢明な日本の消費者はそれを受け入れるはずだ。

エネルギーを単一の国から仕入れることはエネルギー安全保障の観点から危険だ。しかし日本と米国との政治・経済の関係は深く、それが遮断される可能性は少ない。ブラジルも、同国でサトウキビから作られるバオエタノールの日本への輸出を考えている。

輸送費・管理費を含めて輸入した後で価格が安くなるかは不透明だが、それは制度作り、民間の効率的インフラづくり次第だろう。

現時点で、良い情報が並ぶ米国産のバイオエタノールだが、読者の皆様はどのようにこの商品を考えるだろうか。