地球温暖化の科学的不確実性

杉山 大志

キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹

地球温暖化に科学的不確実性があり、それが大きいことは、IPCCもはっきりと報告している。しかしながら、このことは温暖化対策が語られる時に、しばしば無視されている。いったい何が不確実性なのか、本稿では最近発表された海外の解説記事を紹介しつつ、分かりやすく説明する。

1 本稿で利用する海外の解説記事

地球温暖化の科学的不確実性については、従前より多くの論争がなされてきた。中にはあまり質の高くない(ないし品の無い)議論もあった。

だが最近になって発表された以下の解説は、自然科学の知見をまとめたIPCC第5次評価第1部会報告(IPCC 5th Assessment Report Working Group 1, 以下 IPCC AR5 WG1ないしは単にIPCC、またはAR5とする)、に対して批判的な論調を含みつつも、分かりやすく、内容も優れていると筆者は判断した。本稿では主にこの2つの解説を参照する(余力のある読者はぜひ原文で読んで頂きたい):

Judis Curry(2017) CLIMATE MODELS for layman

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/02/Curry-2017.pdf

Benny Peiser (2018) Climate Realism: Understanding Agreement & Disagreement in Climate Science

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/02/Peiser-Warwick-Feb2018-2.pdf

何れも、いわゆる「懐疑派 (climate sceptics)」としてレッテル貼りをされることが多い著者であるが、この2つの解説を見ると、時々言葉はきついが、書いてあることはほぼ妥当であるように思う。そして何より、根拠を辿り読者が自分で考えられるように親切に書いてある。

初めに指摘しておきたい大事なことは、Peiser やCurryの主張は、IPCCが認めている「科学的不確実性」の範囲に収まっていることである。彼らが言っているのは、温暖化(正確に言えば気候感度。このあとすぐ説明する)の不確実性の範囲はとても大きいが、その上限ではなく、下限に近いのが真実ではないか、ということである。

2 IPCCは大きな不確実性を報告している

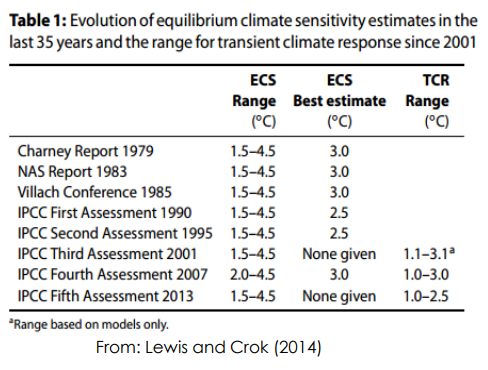

下記の図表1で、ECSとあるのは、平衡気候感度(Equilibrium Climate Sensitivity)の略である。この定義は、CO2濃度を産業革命前に比べて倍増したときに(そして数世紀経って平衡状態になったときに)何度の温度上昇があるか、というものである。Rangeが範囲、Best Estimateは最良の推定値である(TCRはここでは簡単のために無視する)。

最新のIPCCの見積もりは範囲が1.5度から4.5度で、「最良の推定値」は存在しない。本文を見ると以下のように書いてある:

Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5℃ to 4.5℃ (high confidence), extremely unlikely less than 1℃ (high confidence), and very unlikely greater than 6℃ (medium confidence)

このlikelyというのは66%幅のことを指すから、翻訳すると、「ECSは66%の幅で1.5度から4.5度の間に入る。1度以下の可能性はほぼゼロ。6度以上になる確率は10%以下」ということになる。

気候感度がいったい1.5度なのか4.5度なのかで、温暖化対策は全く変わる。パリ協定も日本の温暖化対策計画も、これが3度だと想定している(これは図のIPCCの第4次報告(Fourth Assessment Report 2007年、以下、AR4と略す)を元にしている。AR5で最良推定値が得られなかったのでAR4の数字がそのまま使われている)。けれど、もし1.5度なら、3度の場合に比べてCO2は2倍も排出してよいことになる。逆に4.5度なら、3分の2しか排出できないことになる。

3 不確実性をもたらすもの

CO2濃度が上昇しており、それによって一定の温暖化が起きていることは確かである。これはIPCCも、PeiserもCurryも完全に一致した見解である。

ただし、CO2による温室効果だけの寄与であれば、ECSは1.2度に過ぎない。ECSがこれより大きくなる理由は、これが水蒸気の増加や雲の変化によって増幅されるからである。増幅の程度が少なければほとんどECSは増えないし、大きく増幅されると4.5度にもなる。

増幅のメカニズムは複雑である。まずCO2が増えて温度が上がる。温度が上がると、水はよく蒸発するようになる。水蒸気は温室効果をもたらすから、更に温度が上がる。ここからが複雑で、特に難しいのが、どこにどのような雲がどれだけ出来るか、である。それによって増幅の幅が大きく変わる。他にも様々な機構がある。日本語の詳しい解説は気象学会がまとめている(ただし残念ながら素人向けではない。それでも、ざっと眺めると、実に様々な機構が働いているおり、モデル化が大変なことがよく解る)注1)。

地球温暖化をシミュレーションする大循環モデル(Global Circulation Model または General Circulation Model: GCMと略される)では、地球の大気・海洋・土地をグリッドで区切り、非線形の流体力学方程式(ナビエ・ストークスの式)を解く。モデルの詳細は千差万別であるが、だいたいのところは以下のようになっている: グリッドの大きさは横100~200km、縦1km程度であり、30分ごとの時間刻みで計算する。このグリッドよりも小さいサイズで起きる物理化学過程は、「パラメタリゼーション」によって表現される。雲、台風、雨等はもちろん100kmより小さい空間スケールで起きるので、これはグリッドの中のサブモデルとして表現される。問題は、このサブモデルには、モデルのタイプからパラメータの設定まで、様々なバージョンがありうることである。(Curry 2017)

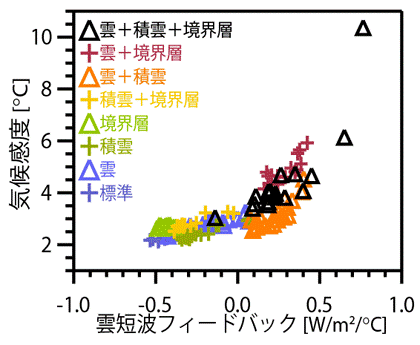

国立環境研究所の資料でも、雲に関するパラメータを様々に振って感度分析をしてみると、気候感度は大きく変わることが確認されている(図表2)注2)。

更なる本質的な問題は、大気・海洋という非線形システムが、将来を予言するような制度にまで、十分にモデルによって表現出来ているか、ということである。Curry 2017が指摘するように、IPCCを見ても、GCMの結果(CMIP5注3))は、1965年から現在までの温暖化は再現できているが(氏の表現を借りれば、そこは合うように頑張ってチューニングされているから)、それ以前の1910年から1940年までの温暖化(以下、20世紀前半の温暖化、と呼ぶ)、および、1940年から1975年までの緩やかな寒冷化(以下、20世紀半ばの寒冷化、と呼ぶ)を再現できていない(図表3)。

図表3の観測データ(黒線)を見ると、20世紀初期の温暖化のスピードと、1965年から1998年までの温暖化(以下、20世紀後半の温暖化、と呼ぶ)のスピードはあまり変わらない。

20世紀前半の温暖化については、まだ人間の温室効果ガス(Greenhouse Gas。以下単にGHGとする)の排出は比較的少なかったので、かなりの寄与は自然変動のはずである。

実際に、20世紀前半の温暖化については、1904年から1944年までに起きた0.53度から0.71度の温暖化のうち、温室効果ガスによるのは0.13度から0.17度に過ぎず、他の大半は原因はよく解らないが、自然変動によるものであったという推計がある注4)。

- 注1)

- 日本気象学会 解説「気候感度」パート1、2、3

http://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2012/2012_01_0005.pdf

http://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2012/2012_02_0091.pdf

http://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2012/2012_03_0143.pdf - 注2)

- マルチパラメータ・マルチ物理アンサンブル:気候感度の不確実性を調べる新アプローチ 地球環境研究センター 気候変動リスク評価研究室 主任研究員 塩竈秀夫

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201311/276007.html - 注3)

- CMIPについて日本語による解説としては河宮他

http://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2013/2013_04_0003.pdf - 注4)

- Ring, M. J., D. Lindner, E. F. Cross, and M. E. Schlesinger, 2012: Causes of the global warming observed since the 19th century. atmospheric and climate sciences Atmos. Clim. Sci., 2, 401.415.

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー基礎講座

エネルギー基礎講座