石炭火力発電所の廃止問題に関して検討すべきこと

竹内 純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員

(「環境管理」からの転載:2020年8月号)

7月2日に、読売新聞が朝刊一面で、その後メディアが一気に追随して報じた、石炭火力発電所の廃止。翌日、梶山経済産業大臣が閣議後の記者会見で、2018年に策定された第5次エネルギー基本計画に書かれている「非効率な石炭火力(超臨界以下)に対する、新設を制限することを含めたフェードアウトを促す仕組みや(中略)等の具体的な措置」について検討を始めるよう指示したことを明らかにしている。わが国のエネルギー政策の基本方針たる「エネルギー基本計画」が言いっぱなしであることは許されず、実現するための政策措置を講ずべきことは論を俟またない。エネルギー政策の所管である経済産業省が、2030年に向けた長期エネルギー需給見通し実現に向け本腰を入れて取り組むことは、大いに歓迎したい。

しかしわが国のエネルギー政策の現状や経緯を踏まえると、様々な懸念点があることも確かだ。報道が先行したことが原因かもしれないが、疑心暗鬼になっている関係者も多い。透明性を持って政策議論を重ね、国益・地球益にかなう制度設計になることを切に祈る次第である。

本稿では、政府が表明した石炭火力発電所の廃止を巡る課題や懸念を書いてみたいと思う。ただし気候変動対策の重要性は高まる一方であり、エネルギー基本計画を言いっぱなしにしないのは政府の当然の責務でもある。非効率石炭火力発電のフェードアウトそのものが腑に落ちないといっているわけでは決してないことを最初に申し上げたい。

石炭火力発電の現状と2030年計画

資源エネルギー庁の資料によれば、わが国の2018年度の発電電力量に占める石炭火力発電の比率は約32%、約3,300億kWhとなっている。そのうち超々臨界圧(USC)以上の高効率な発電所による発電が半分を占め(発電電力量全体の16%)、それ以下の効率の発電方式のものが13%、自家発電の自家消費分が3%であるとされている。

政府は2030年には2013年比▲26%の温室効果ガスを掲げており、電力需要は、徹底的な省エネを前提に微増にとどまると置いている(2013年実績:9,666億kWh、2030年見通し9,808億kWh)。2030年まで年率1.7%の経済成長を続けたとして想定される電力需要から、対策前比17%という、オイルショック当時と同程度の省エネが進むと仮定して算出された需要のうち、石炭火力発電は26%のみとするというのが、長期エネルギー需給見通しが描くエネルギーミックスだ(図1)。

現在建設中の高効率石炭火力発電所が2030年には稼働していることを前提として、稼働率を80%程度とみると、高効率石炭火力発電所の発電量だけで2030年の電源構成の20%程度を占めることが予想されるため、残り6%程度の発電量を自家発電やUSC未満の発電方式で分け合うかたちになる。もしこの長期エネルギー需給見通しが実現するならという前提ではあるが、石炭火力は発電量の抑制を伴うことになり、そうなると個々の発電所は稼働率を落とさざるを得ないので、結果として採算が取れず閉鎖に向かうだろう。第一報として本件を報じた読売新聞が伝えるように、政府が、廃止する114基を指定するということではないと筆者は理解しているが、直接的に政府が廃止を指示しなかったとしても、発電量の制限をするのであれば発電所としては稼働できない、働けない状態になるわけだ。政府としては民間企業の財産たる発電所に直接的に廃止を指示することは法的に難しいので、発電量の総量に制限をかけるということかもしれないが、生じる結果においては大きな差はないだろう。

政府はこの長期エネルギー需給見通しを達成するために、省エネ法に基づき、発電事業者に対して火力発電の高効率化を求めるとともに、供給構造高度化法に基づいて、小売電気事業者に対して非化石電源の調達比率を2030年度時点で44%にするよう求めるとしていた。

こうした要請に対して、経済産業大臣が、指導・助言、勧告、命令ができることにはなっていたが、改めて、強制力を高めようというのが今回の議論だ。

市場原理か計画経済か

わが国は1995年から段階的に進めてきた電力システム改革を、東日本大震災を機に加速させ、2016年4月には小売り事業の全面自由化に、2020年4月には発送電分離に踏み切った。発電事業はとうに自由化され、市場原理に委ねられている。要は1kWhの電気を発電するコストを少しでも安くできたほうが勝つという世界だ。

なお、電力は基本的に貯蔵ができず、需要と同量の供給が常に行われている必要があり(同時同量の制約)、固定費の回収を確保することが安定供給上欠かせない。1kWhの電気を発電するコスト(限界費用)だけで考えることはできないことは留意が必要だが、紙幅の関係でここでは脇に置く。

CO2排出量が大きい電源には、炭素税のようなかたちで炭素に価格をつけ(Carbon Price)て負担させるなど、外部不経済を内部化する仕組みもあわせて整えたうえで、市場におけるコスト競争の結果として、適切な電源構成を実現するというのが市場原理を導入した本来の趣旨であろう。しかし現状はどうか。

自由化のあとも、政府はこれまでと変わらず長期エネルギー需給見通しを描き、1%刻みの電源構成を示している。再生可能エネルギーはFITという究極の総括原価方式のもとで導入されてきた上、今後、火力発電も発電量規制によって計画経済的に管理していくということになる。省エネ法や供給構造高度化法の運用によって効率の悪い石炭火力発電を廃止に誘導するのであれば、むしろ大型炭素税などを導入したほうが自由化した趣旨には合致するだろう。再エネや火力が計画経済的に管理される一方、原子力という自由化市場に最も合わない電源のみが、自由化市場に放置された状態にある。政策の哲学がわからない。

電気事業は地域独占・料金規制の仕組みの下では事業の非効率が生じやすいとされているが、他方、自由化すると安定供給の確保や環境外部性の適切な評価について、政策的介入を行う必要がある。市場原理と政策的措置のハイブリッドは本来必要であり、計画経済的な措置が導入されたことをただちに批判するものではない。しかし、自由化によりどのような価値を実現しようとしていたのか、「市場の失敗」に対してはどのように備えようとしていたのかは問われるべきであろう。

今回廃止される対象となるであろう石炭火力発電所には、東日本大震災以降に急速に進んだ自由化の中で、新電力が建設したものも多くある。環境アセスメントを回避できる小型の石炭火力発電などは、CO2削減という観点から考えれば市場からの退出を促されて当然の電源ではあるが、自由化された市場で、新電力自らが電源を保有することを奨励したことの責任として、投資回収が終わっていないような発電所に関しては、事業者から政府の補償措置を求められることもあるだろう。日本ではこれまで旧一般電気事業者は規制機関を訴えるといった行動をとることはなかったが、政策や規制の変更によって当初見込まれた投資回収ができなくなるのであれば、それを補償するということは、米国で自由化した各州でも行われたし、脱原発を定めたドイツでは訴訟により事業者の主張が認められ、政府が補償を行うこととなっている。

自由化後に建設が進んだ石炭火力発電に対する補償を国民の税金もしくは電気代で賄うというのであれば、ずいぶんと無駄な負担を強いられるものだと言わざるを得ない。

電力コストに関する懸念

当面、廃止される石炭火力の代替をするのは天然ガス火力発電になるだろう。しかし燃料費だけでいえば、天然ガス(当然ながら石油も)は、石炭よりコストは上がる。現下の状況で考えれば、天然ガスは史上空前の値崩れを起こしており、石炭が最も安いというメリットオーダーは揺らいでいる。ただちに大きく電力価格が上昇するかといえばそうはならないと筆者はみている。しかし、長期的に考えればどうか。懸念されるのはコロナの影響だ。

現状、石油や天然ガス価格が下落している理由は、コロナによる経済停滞だ。コロナ感染症拡大によって中国の石油需要が落ち込むと共に、2月末までに10ドル/バレル以上下落し、4月20日(日本時間では4月21日早朝)には一時マイナス40.32ドル/バレルという歴史的低水準を記録した。

こうした状況を受けて、石油産業への新規投資が冷え込んでいる。SchlumbergerやHalliburtonといった油田開発を担う専門の掘削エンジニアリング会社は、新規開発案件がなければ雇用を維持できず、専門性の高い職人が大量に失業の危機に瀕している。新規開発が停滞することの影響は5年程度後に現れるとされる。当面数年間はコロナ感染症の拡大で経済が停滞する可能性はあるが、例えば、2025年頃に世界経済全体が復興し天然ガスの需要が伸びてくるとすると、供給過少に陥る可能性がある。石炭火力の廃止を進めて天然ガス依存度を高めたところで、供給過少となった天然ガス価格が高騰すれば、日本のエネルギーコストが大打撃を負うことは避けられない。コロナはいま資源価格を押し下げているが、長期的にはボラティリティを高めたと考えておくべきであろう。わが国は化石燃料資源を国内にほぼ一切持っていない。リスクシナリオは慎重なうえにも慎重に描いておくべきではないだろうか。

また、こうした「電気代が上がる可能性」を示してしまうことが、製造業の国内回帰どころか、さらなる流出につながりかねないことは踏まえておくべきだろう。生産拠点をどこにするかの意思決定において、電力が将来にわたって、安価で安定的に供給される見通しがあるというのは非常に重要な要素だ。

安定供給への懸念

本当に発電所の効率だけでデジタルに廃止を進めてしまえば、いざなにか災害や大規模な設備故障が起きたときに国民生活に大打撃を与えかねない。コロナを経験して我々は、リスクの多様性を学んだはずであり、安定的に発電できる火力発電の設備はいざというときに備えて一定程度確保しておく必要がある。

安定供給に関するリスクを低減するためには、普段はあまり稼働させないものの、いざというときに備えて発電所を維持することが必要になる。ただ、安定供給という公益的価値のために、民間事業者が稼働率の低い発電所を自らの負担で維持することはできない。自由化されたいま、廃止の自由も当然認められている。電力安定供給の観点から発電所を維持するということであれば、ドイツなどで導入された戦略的リザーブ(その発電設備を維持することに対して政府が対価を払う)の検討も必要となるだろう。国民からすれば、発電していない設備に対して対価を払うというのは抵抗感があるかもしれないが、「安定供給上の保険料」だと理解してもらうしかない。

しかも、わが国においては既に安定供給に必要な設備を確保するという目的の制度は既に存在する。電力広域的運営推進機関は発電事業者の供給計画を取りまとめ、必要があれば電源入札を行うことで安定供給を確保する役目を負っているし、電源の固定費の回収を補助する目的で立ち上げられた容量市場は、2024年度の発電能力(kW)の量と価格を決定するための初入札が7月1日から7日まで実施されたばかりだ。これら既存の制度が、電源の固定費回収問題をきれいに解決できるわけではないので、追加的に戦略的リザーブのような仕組みが導入されることをただちに否定するものではない。しかし、kWの価値を評価する制度が三つもでき上がるというのは、制度設計として洗練されているとはいい難い。国民からしても、どの程度のコストをなぜ負担せねばならないのかを理解するのがかなり難しくなってしまう。ただでさえ一般には理解されづらいkWやΔkWの価値に対価を支払う仕組みがなければ安定供給に懸念が生じることについて、政府が丁寧に説明責任を果たすことが求められる。

天然ガス火力への投資は行われるか

政府は再生可能エネルギーの導入拡大に向け送電線利用ルールの見直しを進める旨も明らかにしている。人口減少下の日本で送電線に過剰な投資をすることなく、再生可能エネルギー導入を拡大するには、送電線利用ルールの改訂が必須であることは論を俟たない。しかし、石炭火力発電の代替を果たせるほど大量の再生可能エネルギーを導入するにはまだ時間も要するし、kWあるいはΔkWの価値を確実に提供できるという観点で、火加減調節が可能な火力発電は一定程度必要とする。要は石炭火力発電の代替をするのは、少なくとも当面は再生可能エネルギーではなく、天然ガス火力発電になるだろう。天然ガスと石炭のコスト差や中東依存度の観点などは脇に置くとして、既存の天然ガス火力だけでこの代替を十分果たせればよいが、将来的には新規の建設が必要になる可能性も十分にあるだろう。そうなったとき投資する事業者はいるだろうか。

以前本誌に「天然ガスにもダイベストメントの波が来るのか」注1)というタイトルで寄稿したが、その兆候は現れつつある。今は石炭に対して批判が集中しているが、天然ガスも化石燃料であり、CO2排出量の観点ではまさに五十歩百歩だ。既に欧州のタクソノミーで天然ガスを認めるかどうかは大きく意見が割れている。

化石燃料全般に対する逆風を踏まえ、かつ、今回石炭火力発電が急な政策転換による環境変化に襲われたことをみてなお、天然ガス火力に新規投資する事業者はいるだろうか。もし私が経営者の立場にあれば、新規の投資案件には絶対にゴーサインを出さないだろう。大規模な投資を伴うエネルギー事業は、政策の予見可能性が非常に重要であることは指摘しておきたい。

自家発電の扱い/発電所の区分

石炭火力発電所はすべて大手電力会社が保有しているイメージが一般の方の中にはあるかもしれないが、鉄鋼、製紙、セメント、化学メーカーなどが保有する自家発電の存在感も一定程度ある。USCは大規模設備(60万kW超とされる)に適用される技術で、自家発電のほとんどは「非効率」と分類されるだろう。

CO2削減という観点から、これを大手電力会社の設備と分けて扱う理由はどこにも存在しない。しかし、自家発電は生産活動と不可分で、事業所内の電力需給バランスをとったり、副生物(製鉄の場合は副生ガス)を混焼したりと、様々な機能を果たしている。系統電源が停止した場合にも最低限の稼働を維持することで、レジリエンス確保にも役立っているケースも多い。コロナで経済状況が痛んでいるということもあり、CO2削減の観点からこれらをすべて非効率石炭火力として廃止すべきかといわれると回答に窮するところだ。デジタルに非効率な発電所として廃止すれば相当の打撃を与えることになる。

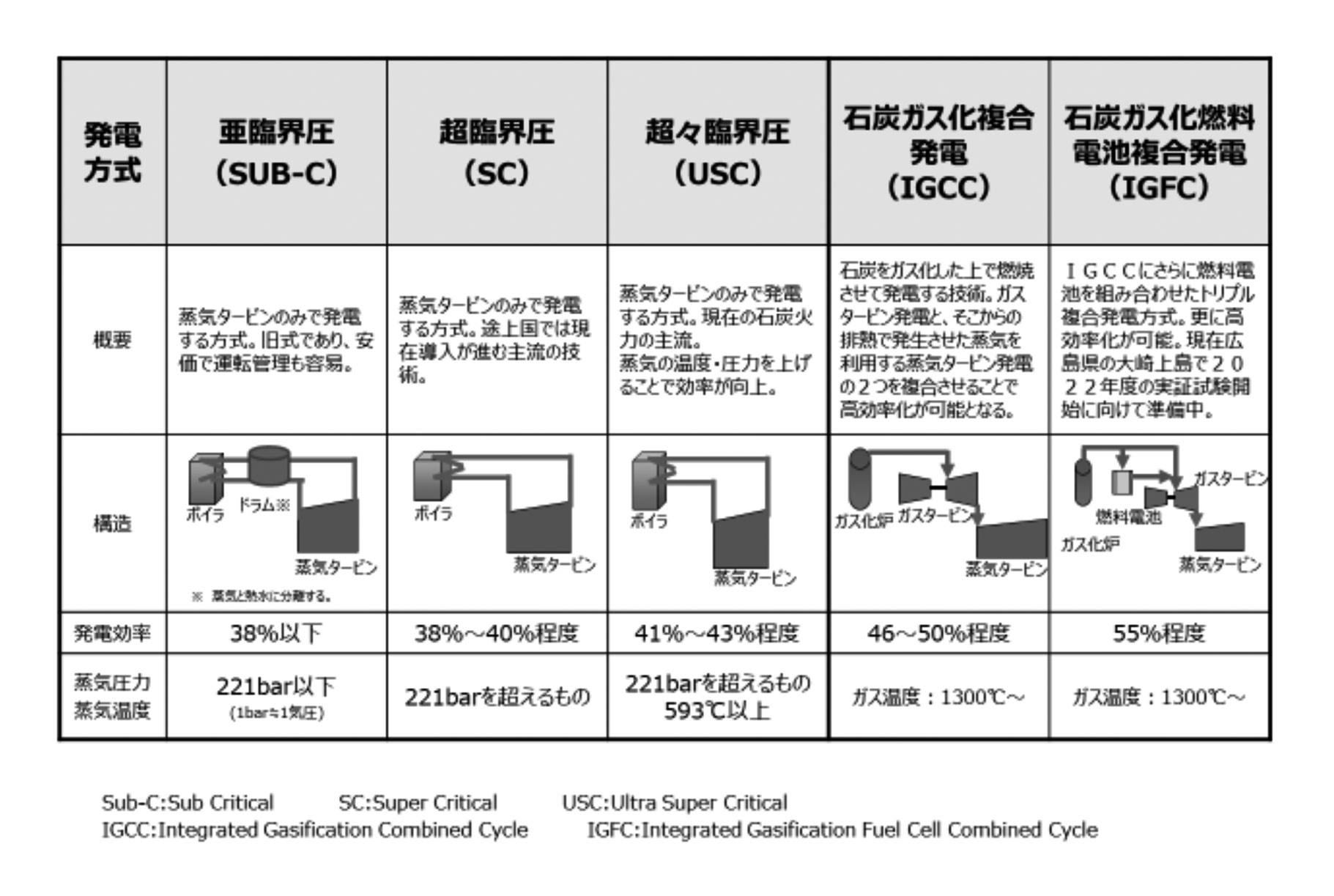

なお、「非効率な発電所」という定義も明確化する必要がある。火力発電所の区分は実はそれほど明確ではない。SCとUSCは構造自体に違いはなく、蒸気圧力と温度によって効率に差が生じるものだ。また、主蒸気温度と再熱蒸気温度の両方が影響する。下記の資源エネルギー庁資料(表1)によれば、SUB-Cの発電効率は38%以下、SCは38~40%「程度」、USCは41~43%「程度」とやや曖昧な表現になっているが、日本のSCの中には例えば、熱効率42%程度とUSC並みのユニットも存在する。

地域経済への影響

発電所が立地する自治体にとっては、雇用や税収が大きな影響を受ける。特にサイト全体が廃止ということになったときの影響は甚大だ。石炭火力発電所のなかには、例えば1号機はSC、2・3号機はUSCというサイトもあるが、中には複数号機のすべてが政府の定める「高効率」ではない発電所もある。東日本大震災直後に奇跡の復興を遂げて首都圏の電力供給に大きな貢献をした福島県の相馬共同火力は、1・2号機とも100万kWのSUB-SCである。また、山形県酒田市にある酒田共同火力も、1・2号機とも35万kWのSUB-Cである。

もし全号機廃止となったときには、地方自治体としては、税収や雇用など地域経済に与える影響を緩和するために、丁寧に移行プランを描きたいところであろうが、今回の政策において地方自治体の事情はどこまで斟酌されるのかはまだみえない。事業者にそうした地域対応をすべて委ねるような姿勢では、政府のエネルギー政策に対する信頼は得られないだろう。

なお付言すれば、例えば1号機だけ廃止するといったことをすれば、燃料調達や貯蔵等、サイト共通の設備の維持コストを残った号機の稼ぎだけで支えなければならず、採算性はより確保しづらくなる。発電所の総合コストは共通設備を持つ同一サイトで何基運転できるかに大きく左右されるので、そのコストメリットを失うことになる。

エネルギー基本計画の着実な実行というのなら

今回の石炭火力発電の廃止措置は、エネルギー基本計画に既に書いたことを実現させるだけだといわれる。冒頭既に申し上げたことだが、政府の基本計画を画餅に終わらせることは(実際には多々あるとしても)許されず、非効率な石炭火力の退出を強力に誘導することの意義も筆者自身は感じているところではある。

しかし、それであればエネルギー基本計画に書いたことすべてに同じような熱量をもって取り組むべきであろう。エネルギー政策はバランスの取れた「ベストミックス」が重要で、エネルギー基本計画はそのバランスを描いたものなのであれば、書いたもののパーツによって取り組む熱量が異なれば政策の仕上がりとしてはバランスを失したものになる。

具体的にいえば、石炭火力のフェードアウトを実現させるのと同様に、原子力の再稼働に取り組んでいるか?原子力の再稼働が進まない分を、再生可能エネルギーで代替できるものではないことは、当事者たる経済産業省が最もよく理解しているはずだ。

まとめとして

効率の悪い石炭火力発電の廃止は、まだ検討が指示された段階であるので、今後多角的な観点から議論が進むことを期待したい。その際に本稿で指摘したような論点整理が何等か役に立てば幸いである。

付言すれば、温暖化対策の観点から石炭をこれだけ廃止するというのは、一時的には諸外国へのメッセージにはなるだろう。ただし、一時的だ。天然ガスの利用が増加すれば批判を受けることは覚悟しておかねばならない。

ただ、わが国のエネルギー・温暖化政策の議論ではしばしば、「諸外国からの批判」が政策転換のきっかけとして取り上げられることには疑問を呈したい。温暖化対策が重要であるからやるといったほうがよほど恰好が良いし、わが国の取り組みに対する共感も得られるだろう。メディアだけでなく政治・行政関係者も、諸外国からの批判を好んで取り上げるが、外圧による政策転換が高い評価を得ることはないだろう。

そもそも諸外国からの批判はすべて納得のいくものであろうか?エネルギー政策は各国それぞれの事情によるところが大きい。批判があるのは事実だとして、その批判がすべて妥当なものだったのか。わが国の事情に対する無理解がその批判を招いているとすれば、繰り返し説明をしていくのが政治・行政の役割であろう。政府の公表資料や学術論文なども含めて、日本のエネルギー政策に関して英語で読めるものはとても限られており、海外の研究者やメディアと話していると、あまりにわが国の実態が理解されていないことに驚くことが多い。共感は得られなくとも、理解は得られるよう、対外的にも説明責任を果たすことが政治・行政には求められる。

そして、改めてわが国の電力政策は、再生可能エネルギーと原子力という低炭素電源を巡る議論に本腰を入れて取り組む必要がある。

FITの下で太陽光発電は急増し、2017年の太陽光発電の発電量は世界第3位(1位:中国、2位:米国、3位:日本、4位:ドイツ、5位:中国)であるが、ここまで伸びたのはひとえにFIT制度の補助が手厚かったからだ。大掛かりな土地造成をしないで設置できるような土地は相当開発しつくされているし、設置コストを下げるような産業としての努力が十分だったともいえない。今後は洋上風力に期待が寄せられているが、太陽光発電の失敗を繰り返さないよう、コスト競争力を持つ事業者が育つような産業育成の観点が必要だ。

もう一つの低炭素電源である原子力は、自由化市場に放置されている。新設・建替えが著しく困難であることはもちろん、既存の原子力発電所の活用も、新規制基準への適合審査が遅々として進んでいない。原子力発電をどうしていくのかという、きれいごとでは済まない議論に立ち向かうのが政治・行政の責任であろう。

- 注1)

- 国際環境経済研究所ウェブサイト

http://ieei.or.jp/2017/09/takeuchi170928/

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー危機

エネルギー危機