日本文明とエネルギー(11) 自然流下の水道

-持続可能ではないポンプシステム-

竹村 公太郎

認定NPO法人 日本水フォーラム 代表理事

シンガポールの天空プール

毎年7月、シンガポールで国際水週間が開催される。世界各国から官民の水関係者が集まり、技術やプロジェクトの情報交換を行っている。このイベントは2008年から始まり、年ごとに盛んになっている。

シンガポールは世界でも住みやすい街の上位にランクされている。地理的に世界交流の中心ゾーンに位置し、英語が通じて、治安が良い、という点が評価されている。

もともと小さな島国のシンガポールには水がなかった。そのためマレーシアに頭を下げ、水を分けてもらっていた。

そのシンガポールは、この水がないことをバネにして、海水淡水化や下水再利用の技術を世界から受け入れ、今や世界最高レベルの「水処理産業国家」になり、水の自給率も60%を越えている。

このシンガポールのある水施設が、世界から注目を浴びている。マリーナ・ベイサンズ・ホテル56階の屋上にある地上200mの巨大天空プールである。そのプールサイドにいると、泳いでいる人が空中へ飛び出してしまうように見えてしまう。(写真-1)は天空プールのプールサイドから撮ったものである。

日本の旅館にも展望風呂はある。しかし、200mという高さは論外である。水に苦しんでいたシンガポールで、近代都市の究極の水の姿が登場した。

水と文明の誕生

約20万年前、地球上にホモサピエンスが登場し、魚介類の採取や狩猟で生きてきた。そして約1万年前、人類は土地に定住する農耕を開始した。

農耕は小さな川のほとりから始まった。しかし、小さな川の水量は不安定であった。雨が降ればどっと流出し、少しでも日照りが続くとあっという間に消えてしまう。

人々は大河に目を向けた。大河は1年中水が滔々と流れている。しかし、大河は人々の身の丈を超えていた。その水を引き込むには、多くの人間の協力が必要であった。

大勢の人々が大河に集まった。人々は力を合わせて、大河から水を引き込むことにした。人々が協力するには、共通する言葉が必要となった。農耕のための天文・気象観測や農作技術が進歩した。集団生活のトラブルを避けるため、さまざまな約束事が作られた。集団のメンバーが楽しみ、一体感を感じる祭りも生まれていった。

人類の文明の誕生であった。

紀元前3500年前、チグリス・ユーフラティス川でメソポタミア文明が誕生した。それを追うようにして、ナイル川でエジプト文明が、インダス川でインダス文明が、黄河で黄河文明が誕生していった。

文明と都市

それら古代文明は都市を生んだ。この都市の誕生も大河と関係があった。

大河には何年かに一度は大きな洪水がある。そのたびに農地は水没してしまう。農地にとって洪水は喜ばしい。洪水は肥沃な土壌を農地に運び、翌年の豊作を約束してくれたからだ。

しかし、洪水で住居が水没してしまうのは困る。人々は大河の氾濫から離れた場所や近接する微小地形の高台に住居群を造った。

さらに、人々はこの住居群の周囲に塀を張り巡らせた。倉庫に保管してある穀物を狙って、騎馬民族や敵対部族が襲ってくるからだ。それに対抗するため、どうしても城壁が必要であった。

城壁に囲まれた人工の住居空間、つまり都市の誕生であった。メソポタミア文明ではリマの遺跡、インダス文明のモヘンジョダロの遺跡など、古代文明の都市遺跡はどれも塀に囲まれた都市であった。

なお「都市」という言葉は日本の造語で、中国にはこの言葉はない。中国語で「都市」を指す言葉は「城市」である。よく東京で会議が行われる千代田区平河町の「都市センター」の看板には、中国語で「城市中心」とある。中国の都市が城壁に囲まれていた歴史が、この「城市」という漢字に残されている。

都市と水

地球の各地で都市が生まれていった。それら都市には共通した悩みがあった。飲料水が常に不足していた。

なにしろ都市が造られた場所は、大河の氾濫原から離れた場所であり、洪水が届かない微小地形の高台であった。当然、そのような場所には水がない。人々が集まる都市は、慢性的な水不足という宿命を負っていた。

そのため、指導者たちの第1の役目は、飲料水を遠くから引くことであった。

現存する最古の水道・ローマ帝国のアッピア水道を始め、都市の水道は遠くの水源から延々と導水された。日本の江戸でも43km離れた多摩川から玉川上水で水が引かれた。(写真-2)はローマ水道と玉川上水である。共に自然流下である。

遠くから水を引いた理由は、都市に川がなかったからではない。ローマにはテブェレ川が流れて、江戸には隅田川が流れていた。しかし、蒸気機関や電気ポンプが生まれる以前、いくら眼下に川が流れていても、その水を大量に汲み上げることはできなかった。

そのため近代以前の都市では、重力で水が流れるよう、遠くから延々と水を引かざるを得なかったのだ。

蒸気機関ポンプ

都市の歴史において、近代とそれ以前は明瞭に区別できる。それは水システムを支えるエネルギーである。

近代以前、都市の水は自然流下であった。人々は重力に逆らえず、重力に順応していた。都市の規模もこの自然流下の水量で自ずと決まっていた。

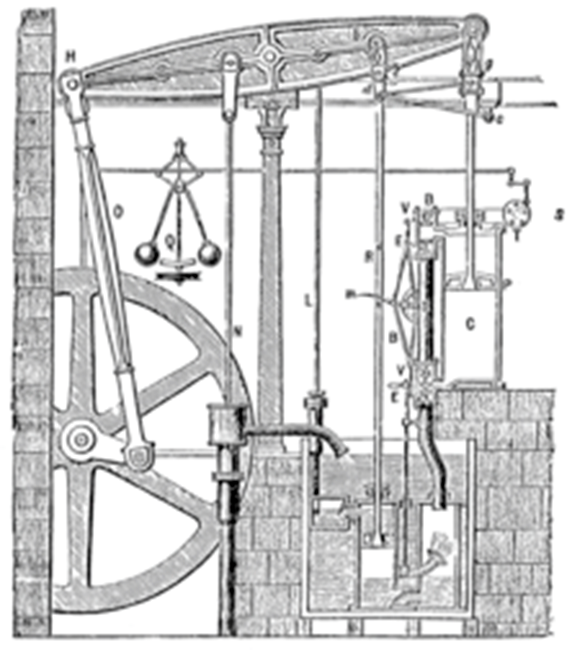

その都市の歴史を決定的に変えたのが、1763年のジェームス・ワットの蒸気機関であった。このワットの蒸気機関は、水を重力から解放した(図-1)。

図-1 1874年、ワットによる蒸気機関

出典: Wikipedia

英国の炭鉱で生まれたワットの蒸気ポンプは、炭坑の地底からの排水を劇的に改善した。

ポンプは炭鉱の人々を救っただけではなかった。このポンプは都市を流れる川から、いくらでも水を汲み上げることができた。遠くから水を引いてくる必要がなくなった都市は、重力の束縛から解放された。都市の大膨張の条件が整った。

都市の大膨張は横へ広がる以上に、空高く上に伸びていった。電気エネルギーのポンプは懸命に空に向かって水を送り、都市と人々は重力の存在を忘れていった。この極限の姿が、シンガポールの200mの天空のプールだった。

持続可能でない水道システム

第2次大戦後、日本は復興を経て高度経済成長を成し遂げた。その過程で、人々は都市へ集中した。人口急増の都市は、水不足からたびたび断水に見舞われた。(写真-3)は昭和39年の東京の渇水の写真である。

地方自治体は水道施設整備に追われ、水資源を担当する旧・建設省はダム建設に追われ続けた。戦後の半世紀の水インフラ整備を一言で表現すれば「急激に膨張する社会への対応」であった。

この膨張期に整備された水システムは、持続可能という概念からはかけ離れていた。あまりにも、エネルギーを消費するシステムであった。

水道システムでは、取水された水は浄水場へ送られる。水は浄水場で浄化され都市へ送られる。都市の隅々の家々に安定した水を配るには、浄水場は高台に位置していなければならない。

その高台にある浄水場へ川で取水した水をポンプアップするエネルギーが、膨大なものとなっているのだ。

例えば、神奈川県内の水道システムで、取水した水を浄水場までポンプアップする箇所は、飯泉、小雀、伊勢原、社家、相模原の5カ所がある。

その5カ所から浄水場まで汲み上げる水量は、年間で約12億m3となる。これは甲子園球場を水で一杯にして、毎日、毎日、5.5個分の甲子園球場を汲み上げていることになる。その川からく汲み上げるだけの電力量は、年間で約20万MWhとなり、水道企業者が支払う電力料金は年間で約24億円にもなっている。

何故このような事態になったか?

上流取水への変更

前述したように、膨張していた日本社会の最優先事項は、断水させない水量の確保であった。

川から多くの水量を取水するには、いくつも支川が集まり、流量が多くなる河口付近が有利だ。戦後に整備された水道システムは、「水量の確保」を優先させ低地の河口近くで取水し、高台の浄水場までポンプアップするというエネルギー消費型のシステムとなった。

このエネルギー消費型のシステムをいかに解消していくか。

それは、取水を上流に切り替えて、自然流下で浄水場まで送ることだ。

ところが、この取水を上流へ変更すると厄介な問題が発生する。

上流から取水すると、下流の河川流量が減少してしまう。下流の水量が減れば、下流域の農業用水や内水面漁業に直接影響を与えてしまう。これでは流域の関係者の同意は得られず、深刻な社会的葛藤を引き起こしてしまう。

そのため、上流から取水しても下流の水量を減少させない方策を立てなければならない。

まず、水道事業者は需要減少に伴う水利権の減量の見直しが必要となる。

当然、それだけでは不十分で、ハード面での支援が必要となる。ハードといっても、新しいダムを次々建設することではない。既設ダムの有効利用という手法である。

既存ダムの再開発と運用変更

既存ダムの有効利用とは、既存ダムの嵩上げと運用変更である。これにより既存ダムの効果を従来以上に大きく発揮させるのだ。

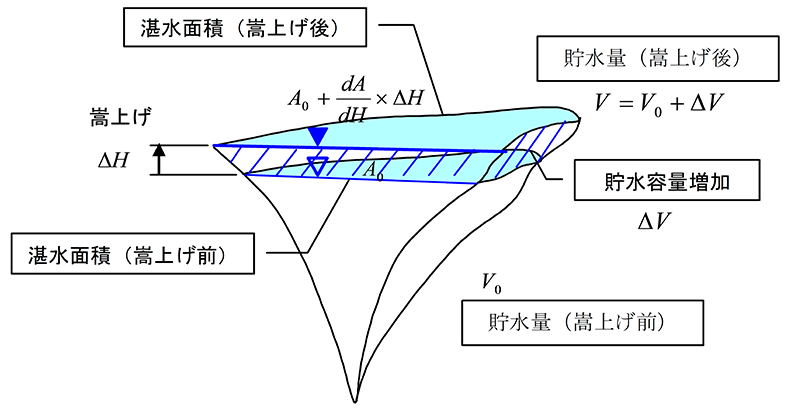

既存ダムの嵩上げは、貯水池の水量増大に効果がある。

谷地形に造られたダムにおいて、下部標高1m当たりの水を貯める効果は小さい。しかし、ダム上部標高は水面積が大きく、高さ1m当たりの水を貯める効果は絶大である。もし、10mのダム嵩上げをすれば、100mの新しいダムに相当する貯水池を生み出す効果を持つ。(図-2)はダム嵩上げの効果を示したものである。

すでにダム嵩上げ事業は、国内でも開始されている。ダム嵩上げで新しい貯水量が生まれれば、ダムからの放流で水量を豊かにすれば、下流関係者の合意は得られる。

(写真-4)はダム嵩上げ工事が行われていた北海道ユーバリシューパロダムである。ダム高さ67.5mの既存ダムを110.6mに嵩上げすることによって、容量が87百万m3から427百万m3約5倍に増加する。

既存ダムの運用を変更する方法も有効である。多目的ダムには、洪水を貯留して都市を洪水から守る機能がある。そのために、多目的ダムでは6月~9月の洪水期間には、水を貯めないで空けた状態で洪水を待ち受けている。

この洪水期間内で、洪水調節用の空き容量に水を貯めれば、新しい貯水量が誕生する。この貯水量を利用すれば、下流の水量増加が可能となる。

洪水の来襲が予測されれば、ダムから事前放流を行い、ダム水位を下げて洪水を待ち受ける。普段は水を貯め、台風時には事前放流で空き容量を確保し、洪水調節する機能を確保する。

このように既存ダムの嵩上げや運用変更によって、新しい貯水量を誕生させて、下流に向けて水を放流すれば、下流の既得水利関係者の合意は得られることとなる。

人類遺産の水インフラシステム

21世紀に入り、歴史上初めて日本の人口は減少に向かっている。国家予算は社会保障の増大に喘いでいる。製造業は安い労働力を求め海外に向かい、国内産業の空洞化は進行していく。さらに、3.11以降、日本はエネルギー制約という重荷を背負うこととなった。

これら厳しい状況が待ち受ける未来において、近代の膨張社会で形成された水システムは持続可能でないことははっきりしている。

日本は未来に向かって、再度、流域社会の構築が必要となっていく。それは、自然流下による持続可能な水システム社会の構築である。

今からそのインフラを造るのかというのではない。日本人が400年以上かけて整備した世界に誇るインフラがある。それは農業用水網である。

1603年、戦国時代の幕が下り、徳川家康による幕藩封建体制が開始された。家康は全国の大名を、各地の流域に封じた。河川流域に封じられた日本人たちは、外部へ膨張するエネルギーを内なる流域開発に向けていった。

人々は力を合わせヤマタノオロチのように暴れる何条もの川を一本の堤防に押し込んでいった。湿地や荒地が耕地に生まれ変わっていった。(図-3)は、一級河川の那賀川の旧河道を表現したものである。何条もの川が一本の堤防に封じ込められたことが分かる。

水は上流の狭窄部に堰を造り、その堰から左右岸の水路で流下させていった。水は自然流下で扇状地と沖積平野を潤していった。

この開発は全国すべての河川流域で行われていった。つまり、日本の全ての河川に自然流下で水が流れるインフラがある。これは世界に誇る人類の世界遺産といえる。

過去と未来の連携

未来社会の50年後、100年後、このシステムは流域社会を支えていくこととなる。それは農業のためだけではなく、人々の生活用水となり、産業のための貴重な資源となっていく。何しろ自然流下で水が流れて来てくれるのだから。

21世紀の今、農業を担う土地改良団体は高齢化と人手不足で苦しんでいる。未来に向かって、農業用水路の維持は流域全体の課題としてとらえなければならない。

日本列島にはユーラシア大陸のような大河はなかった。日本列島の古代国は、小さな流域で誕生し、育っていった。この小さな流域は山から出ると、海に向かってなだらかに下っていく扇状地とそれに繋がる沖積平野地形となっている。

日本列島の全ての流域で、人々は地形を利用して、自然流下で水を流し、豊かで持続可能な流域社会を構築していった。

日本の全河川にある農業用水路は、日本人全体の宝であることを認識して、維持管理、補修そして改築を行い、未来の日本人へ引き継いでいく必要がある。

歴史遺産が未来と連携して、持続可能な日本社会を実現していくこととなる。

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー危機

エネルギー危機