石油から見た第二次世界大戦

-「持たざる国」ドイツと日本の人造石油事情-

有馬 純

国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

終戦記念日特集ではないが、前回に続き、戦争とエネルギーについて。第一次世界大戦を契機に兵器の燃料転換が生じ、石油が日本の軍事上、国家安全保障上の大きなアキレス腱になったのだが、第二次世界大戦で同盟関係にあり、同じく石油資源を持たざる国であったドイツの状況はどうだったであろうか。

ドイツがとったオプションは人造石油であった。1923年にはカイザー・ヴィルヘルム研究所のフランツ・フィッシャーとハンス・トロプシュによるフィッシャー・トロプシュ法(FT法)と呼ばれる石炭液化技術が発明されている。高コストで、平時にはペイしない技術であったが、ヒトラーが1933年に政権の座につくと、戦争準備の一環として、採算を度外視してFT法に基づく人造石油生産を手厚く保護した。もともとドイツは潤沢な石炭資源を有し、化学において優れた実績を有している。人造石油の生産を担ったのは当時最大の化学メーカーであったIGファルベン社である。IGファルベン社はナチスドイツ政府からの強力な支援を受けてドイツ各地に人造石油工場を作った。IGファルベン社は戦後解散させられ、バイエル、ヘキスト、BASF、アグファ等、12社に分割されるが、現在のドイツ化学産業大手は同社を起源としていることがわかる(本稿のテーマ外ではあるが、IGファルベン社はアウシュビッツで使われた毒ガス「チクロンB」の製造も行っており、同社の役職員は戦争犯罪で有罪となっている)。

IGファルベン社の人造石油プラント

(出典:Raymond Stokes “Oil Production in Nazi Germany” )

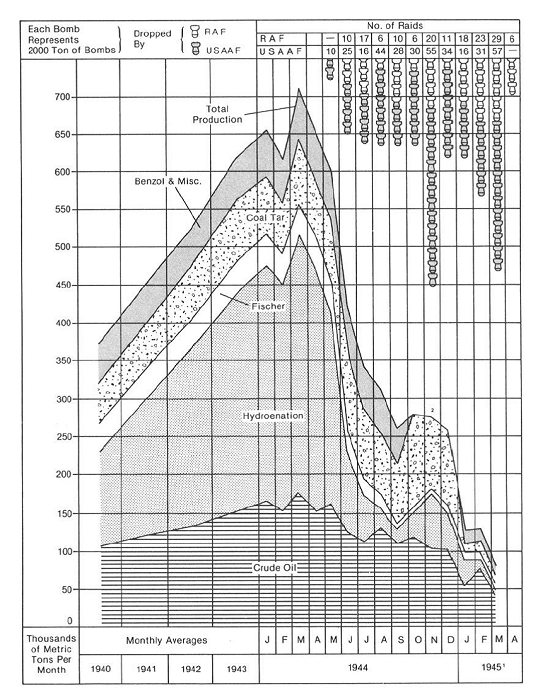

下の図はナチスドイツの第二次大戦中の石油製品生産量のプロセス別内訳である。下から2番目のHydroenationの部分が水素化分解工程による人造石油であり、連合軍の空爆(グラフ右上の爆弾マーク)により人造石油を含む石油精製工場が破壊される1944年半ばまでドイツの石油製品生産全体の半分近くを占めていた。

ナチスドイツのプロセス別石油製品生産

(出典:Raymond Stokes “Oil Production in Nazi Germany” )

更にドイツは油田を有するルーマニア、ハンガリーと同盟関係にあり、1941年に独ソ戦が始まるまではソ連からも石油を輸入していた。それにしても、戦局が既に大きく傾き、降伏1年前の1944年春の段階で石油製品生産量がピークを迎えていることに驚く。

戦争に突入するプロセスを見ていくと、日本の場合、「米国から石油が禁輸された以上、石油備蓄もジリ貧でいずれ底をつく(注:海軍艦船は動かなくても石油を消費する)。艦船保有量で見ても、今は対米7割が確保できているが、米国の工業力を考えれば格差は開いていく。蘭印に進駐して南方資源を確保するには戦機は今しかない」というロジックで、エネルギー制約が開戦判断に少なからぬ影響を与えていた。他方、ドイツの場合、エネルギー制約が決定的な要因になった形跡は見られない。ドイツには軌道に乗った人造石油生産と同盟国からの石油供給があり、日本のように石油の枯渇を心配する必要がなかったからだ。もちろんドイツの戦争遂行においてエネルギーが大きな判断要素になった事例はある。典型的なのは独ソ戦で1941年のモスクワ攻略に失敗したヒトラーが捲土重来を期して1942年に攻撃の矛先を南方のコーカサス地方に向けたことだ。これはコーカサスの油田の確保と、モスクワへの供給ルートの遮断が大きな動機になっていた。この作戦はスターリングラード攻防戦に発展し、ナチスドイツ崩壊の序曲になるのだが、作戦開始の判断は、石油への渇望に突き動かされた日本とは大きく異なるように思われる。

もちろん、人造石油開発は日本でも進められていた。1939年には国策会社「北海道人造石油」が設立され、政府からの潤沢な財政支援を背景に、盟邦ドイツのFT法を使って人造石油の生産を開始した。北海道滝川に作られた人造石油工場は当時の東亜最大の化学プラントであった。しかし資材不足その他の理由で生産量は目標量の1割程度にしかならず、日本の石油供給制約の解決策にはほど遠かった。日本の敗戦後、来日した米国戦略爆撃調査団の報告書では「戦略的には、日本の人造石油産業は戦争に貢献しなかった。そのために莫大な労働力と資材が費やされたため、人造石油は戦争を助けたというよりは、むしろ国家の戦争努力を妨げたことは確実であった」と結論づけている。しかし、人造石油に関与した化学者、技術者たちの蓄積が戦後の学界、産業界の発展に大きく貢献したことも忘れてはならない。

北海道人造石油滝川工場(出典:滝川市郷土資料館)

猪瀬直樹の「空気と戦争」を読むと、陸軍省燃料課長と人造石油を担当する若い技術将校が東條陸軍大臣に、米国が石油を禁輸したが、人造石油の生産は計画の1割にも達しておらず、一刻も早く南方資源の確保が必要と説明する場面が出てくる。これに対し、東條陸相は「この馬鹿者っ!長い間お前たちが提灯を持ってきたからこそ、なけなしの資材を人造石油に注ぎ込んできたんじゃないか。それがこの切羽詰った時になって、役に立つとは思えません、とぬけぬけと言いおる。自分のやるべきことをおろそかにしておいて困ったからと人に泥棒(南部侵攻)を勧めに来る。いったい日本の技術者は何をしておるのだ!」と怒鳴りつける。猪瀬直樹は「もし、この時、人造石油の生産量がドイツと同じくらいだったら日米開戦は避けられたかもしれない」と書いている。

このように書いていると、つくづく資源のない国の宿命を感ずる。阿川弘之の「山本五十六」の中に、「水から油を取り出せる」という「町の発明家」の主張を検証するため、山本五十六海軍次官の肝いりで、海軍航空本部で大掛かりな実験会をやる話が出てくる。案の定、手品じみた詐欺だったのだが、「石油が欲しい」という藁にもすがる思いが、こんな科学常識では有り得ない話にも飛びつくことにつながったのだろう。日本は戦争末期、松の根から航空機燃料を取ることすら試みたが、結局、ものにならなかった。

「空気と戦争」を読んでいてもう一つ印象深かったのは「結論先にありきのシミュレーション」である。昭和16年(1941年)11月に戦争の可否を議論する御前会議に提出された企画院作成の資料では、「南方作戦を遂行した場合、それまでに貯めた石油備蓄は減っていくが、それを相殺して南方からの石油輸送が増大するため、米国から石油供給がなくても戦争遂行は可能である」となっていた。シミュレーション上では南方からの石油輸送量は昭和17年→昭和19年に30万トンから450万トンに拡大することとなっていた。現実には、南方からの石油輸入は昭和18年にピークを迎えるが、その後、タンカーが次々に沈められ、昭和19年には前年比80%減、昭和20年にはほぼ途絶えてしまう。当時、見通し策定に当たった陸軍省燃料課の技術将校は戦後、「これなら何とか戦争をやれそうだ、ということをみなが納得しあうために数字を並べたようなものだった。赤字になって、これではとても無理という表を作る雰囲気ではなかった」と悔恨をこめて語る。

これを読んで頭に浮かんだのが、2012年9月の「革新的エネルギー環境戦略」で2030年代原発ゼロを打ち出した際のベースとなった3つのシナリオ分析である。2030年に原発の発電量シェアを0%、15%、20-25%にした場合、原発ゼロであっても化石燃料輸入代金、家庭の電力料金、温室効果ガス削減量が他のシナリオと比較して、ほとんど変わらないという摩訶不思議なものであった。これも「これなら何とか原発ゼロにできそうだ、ということをみなが納得しあうために数字を並べた」ものだったのだろう。そう考えると70年以上前の話が急に身近に思えてくる。

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー危機

エネルギー危機