英国と原子力(その2)

有馬 純

国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

前回は差額補填契約(CfD: Contract for Difference)の基本的枠組みについて触れた。CfDが他国の固定価格買取制度と決定的に違う点は、原子力も政策支援の対象としているということだ。英国政府は、エネルギー供給安全保障、温室効果ガス削減という公共政策目的を達成するためには原子力発電が必要であると考えており、他方、市場に任せていたのでは新規の原子力発電投資は見込めない。これは「市場の失敗」であり、再生可能エネルギーと同様、原子力についても政策的な支援措置が必要だというのが英国政府の考え方である。

原子力もCfDの対象とするということは、原子力に対して電力料金への上乗せの形で間接補助が支払われることを意味するのだが、CfDは原子力に特化した支援措置ではなく低炭素電源全体を対象とするものである。ここで「他の発電形式に対して同種の支援が行われるのでなければ(導入しない)」、「低炭素電源投資を推進するための、広範な電力市場改革の一環としてであれば(政策支援は有り得る)」という上述のヒューン前大臣のコメントが効いてくる。

原子力もCfDの対象とするという政策が可能になった背景は、原子力の必要性について英国内で概ねコンセンサスができているということだ。保守党はもともとエネルギー安全保障の観点から原子力を支持しており、労働党は気候変動への対応、更には原子力プロジェクトによる雇用創出効果の観点から支持に方針転換をし、反原発的傾向の強かった自由民主党も、自らが重視する気候変動への対応のための原子力の必要性を認め、容認に転じた。原子力に対する国民の支持は福島事故でも影響を受けず、2010年の46%から2011年にはむしろ54%に上昇した。もちろん英国内にも反原発運動は存在するが、それが政治的な影響力を持つには至っていない。こうしたバックグラウンドがあればこそ、他国に先駆けて原子力に対する政策支援が可能になったということだろう。

もう一つ注目すべき点は、CfDが政府と民間事業者の「契約」になっていることだ。ドイツ、スペインの固定価格買取制度では政府が購入価格を政策的に決めるのに対し、こちらは民事契約である。政府がストライク・プライスを反故にして訴えられた場合、まず敗訴することは間違いない。それだけ履行に対する確度が高いというわけだ。ディスカッションに参加していたEDFエナジーの関係者は、この点が確保されたことにより、巨額な投資に対するファイナンスが格段に調達しやすくなったと述べている。

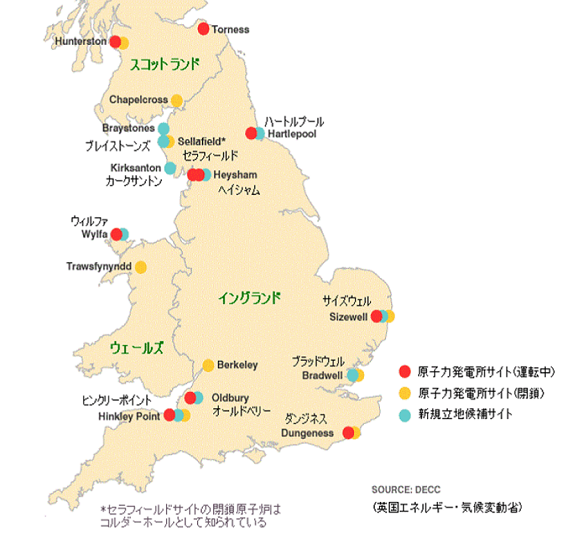

英国の原子力の新規立地サイトは以下の通りである。その中で最も先行しているのがフランスのEDFエナジーが関与しているヒンクリーポイントだ。これに続くのがウィルファのプロジェクトであり、その実施主体となるホライズン・ニュークリア・パワーを日立が買収した。更にセラフィールドのプロジェクト実施主体であるニュージェンの株の50%を東芝が買収し、これに続いている。ヒンクリーポイントのストライク・プライスがどうなるかは、後に続く原発プロジェクトの帰趨にも大きな影響を与えることになるため、英国内でも種々の議論の対象となってきた。

英国の原子力発電所サイト

EDFと英国政府の間で1年近く、交渉が行われてきたが、2013年10月に92.5£/Mhwを35年間保証するという合意がなされた。この水準については英国内でも「高すぎる」との批判がある。92.5ポンドという数字は再生可能エネルギーに関するストライク・プライス、例えば洋上風力(155£/Mhw)、大規模太陽光(120£/Mhw)、陸上風力(95£/Mhw)と比較すれば低い。しかし、フィンランドが昨年末、新規原発建設についてロシアのロスアトムと合意した数字、43£/Mhwと比較すると倍以上である。保守系の雑誌 Spectator の2月の記事では「ヒンクリーポイントのストライク・プライス92.5£/Mhwは電力市場価格の50£/Mhwよりも43ポンドも高い。これは英国政府が署名した契約の中でも最悪のものだ。このような合意がなされた背景は英国が2030年までに温室効果ガスを60%削減するという恣意的な目標・期限を設定したからだ。そのためには2020年代初めには新規原発を稼動させる必要があり、その要請に応えられるのはEDFだけだった。もし政府がもう数年、時間に余裕を持たせれば、EDF以外の企業も競争に参加させ、もっとリーズナブルな価格で合意できたはずだ」という批判を展開している。

ヒンクリーポイントの完成予想図

英国政府とEDFの合意内容については、欧州委員会競争当局が国家補助の妥当性の観点から調査に入っている。その調査結果については予断を許さないが、英国における原子力発電所新設の帰趨、更には他の欧州諸国における原発新設の議論にも種々の影響を与えることになるだろう。仮に合意内容を白紙に戻すことを求めるような結果が出た場合、「英国のエネルギー政策上の要請に基づく政策がブラッセルの横槍で頓挫させられた」との理由で、英国内に根強く存在するEU離脱論に拍車をかけることになることは間違いない。

英国と原子力をめぐる動向を紹介してきた。原子力に対するCfDの水準等、色々な議論があるとはいえ、日本との決定的な違いは、「エネルギー安全保障、温暖化防止のために原子力が必要」という点で国内のコンセンサスがほぼ取れているということだ。もっとも、上述のディスカッションに参加していた英国上院議員(彼はサッチャー政権下でエネルギー大臣を務めた保守党の重鎮である)は「原子力の必要性に関する英国内の議論は、地球温暖化問題に対応せねばならないとの点が前提となっている。温暖化懐疑論の台頭によってこの前提が揺らぐことがあれば、全ての議論が揺らいでくる」との懸念も漏らしていた。先般の地方選挙、欧州議会選挙で大きく議席を伸ばした英国独立党(UKIP)のファラージュ党首は温暖化懐疑論を主張しており、風力等の再生可能エネルギーへの支援を日本でも有名になった「ルーピー」という表現で批判している。そんな風潮への懸念もあったのだろう。

この上院議員のコメントに対し、私から「温暖化懐疑論が台頭すると原子力への支持基盤が揺らぐというご指摘であるが、日本では厳しい温暖化目標を主張する人々の多くが、同時に原発の新設はおろか、再稼動に反対している」と紹介すると、この上院議員は目をむいて「それではどうやって温室効果ガスを削減するのか」と聞いてきた。「再生可能エネルギーと省エネルギーだ」と応えたところ、彼は口をあんぐりと開けて(まさしく英語表現に言うjaw dropである)頭を左右に振った。ディスカッションに参加していた他の出席者からは「どんなシナリオでも論理的には可能だ。しかし、原子力を再生可能エネルギーと省エネだけで代替するという議論は、 affordabilityの視点を欠いているのではないか」とのコメントがあった。

ディスカッションではそれ以外にも単位発電量当たりの死者数で見ると石炭火力が最も高く、原子力は太陽光発電よりも更に低い(意外に思われるかもしれないが、太陽光パネルを屋根に装着する際に転落死するケースがあるらしい)という調査結果や、福島事故後に適用された線量基準を適用すると英国南西部の景勝地として名高い一方、自然放射線による平均被曝量が英国平均を大幅に上回るコーンウオールの住民は全員退避しなければならないといった論点も紹介された。

「それはそうなんだけれど・・・・日本では原子力を感情論抜きに議論できる土壌がまだ十分できていない」と返しつつ、原子力に関する議論の成熟度に関する彼我の違いを改めて痛感したのであった。

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー危機

エネルギー危機