原子力問題を総合的に解決する事業環境整備法策定を

澤 昭裕

国際環境経済研究所前所長

(「WEDGE Infinity」からの転載)

再稼動、電力自由化、ファイナンス、賠償・・・・・・。原子力問題が混迷の度を深めている。福島第一原発事故の処理も相まって、原子力関連事業の将来像が見えない状態だ。今こそ、バックエンドのあり方も含めた総合的な解決案が必要とされている。ここに、様々な要素を盛り込んだ原子力事業環境整備法案の策定を提案する。事故の反省に立ち、事業者による自律的な安全性向上メカニズムを織り込みながら、事業環境の整備に必要な措置を網羅した。これを叩き台にした真摯な論議を望む。

原子力事業を取り巻く逆境

まず、原子力事業を巡って福島第一原発事故以降に生じた重要な環境変化を見ていこう。第一に、政治的な変化だ。脱原発を掲げた民主党時代の革新的エネルギー・環境戦略が政権交代で無効化されたものの、自公政権に戻っても原子力政策に往年の推進ムードはない。原子力政策についての政治的な支持が構造的に変化し、希薄化しているからである。

その原因としては、(1)事故収束の遅れの中で反原発世論が長期化・定着化しはじめ、国や事業者に対する不信感が払拭されていないこと、(2)オイルショックの記憶が風化する一方、長い経済停滞によってエネルギーの量的確保の必要性の認識が薄れていること、(3)原子力技術に対する期待感や先進性のイメージが、福島第一原発事故によって喪失してしまったことなどがあげられよう。

こうした中で、原子力が日本の国力や国益にとって「特別に」必要だと考えている政治家はどれほど残っているだろうか。いま緊急に必要なことは、日本にとって原子力エネルギーがエネルギー安全保障、経済成長、温暖化対策等の観点から「特別に」必要であることに関する政治的・行政的再確認だ。行政的にはエネルギー基本計画などの形での閣議決定、政治的には政権与党の党決定という形で、原子力政策への国のコミットメントを再確認しておくことが、その後に実現しなければならない制度改革や関連予算設定の大前提となる。

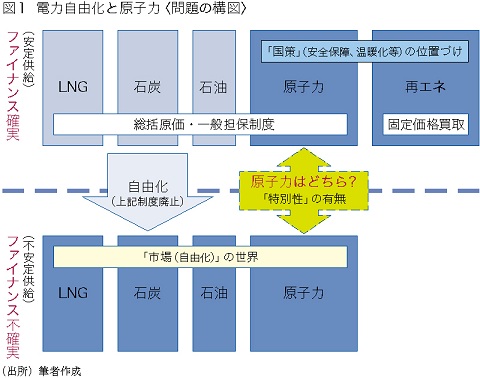

第二に、電力システム改革の進展だ。今次の電力システム改革は、震災時の計画停電や相互融通の不足などを、既存の電力システムの弱点が露呈したものと捉え、電力価格の自由化により市場での需給調整の世界にシフトすることを目的とするものである。原子力政策との関連で最も重要なポイントは、総括原価方式による料金規制・一般担保の廃止だ。

これらの制度は、電気事業法上の供給義務を果たすための発送配電設備の形成に必要な資金調達を確実にするという目的があった。原子力発電も長期安定的な投資資金を必要とするが、そのための資金調達にまつわるリスクを最小化する機能を果たしていたのがこれらの制度である。

自由化でこれらの安全装置が廃止されれば、電力会社が原子力発電所のリプレース(建替え)や新設に関して、従前の好条件で投資資金を調達できる保証はなくなる。全面自由化された欧米各国で原子力発電所の新規建設が停滞したのも同様の理由だ。電力システム改革の詳細検討と同時に、原子力に対するファイナンス・リスクをどう限定するのか、公的な支援策も含めて検討する必要がある。

これに対して、再生可能エネルギーは温暖化や原発代替の電源として「国策」の位置づけを獲得し、究極の総括原価主義とも言える全量固定価格買取制度(FIT)によって、資金調達関連リスクが取り除かれたと言ってよい。こうした問題の構造を図解したのが図1だ。

第三の環境変化は安全規制である。いわゆる「バックフィット」制度のように、設置認可を得た当初とは異なるルールや基準が事後的に適用され、それまでの投資が無に帰すことが懸念されるケースも生じてきている。こうした規制変更リスクも、今後は原子力事業リスクの一つとして考慮に入れていかなければならない。

また活断層認定問題のように、原子力規制委員会の議論の進め方が「結論ありき的」に強引であり、手続き的にも行き当たりばったりであるケースが多く見られる。大規模かつ長期的な投資は安定的な規制環境がなければ成立しないという意味で、こうした原子力規制委員会による規制活動の予測不可能性は、事業者やひいては電力ユーザーにとっての最大の問題となっている。

原子力規制委員会は法律違反を取り締まることを任務とする機関ではない。原子力事業者が自律的に安全性向上に取り組むことを促すような合理的な規制活動を行わなければならないのである。こうした原子力規制委員会の存在意義を明確にし、さらには原子炉等規制法による安全規制体系を、事業者の自主・自律性を最大限引き出す方向で根本的に見直すような法改正を検討することが必要だ。事業者も、規制機関のOKさえ取ればそれで「お墨付き」を得たとして、それ以上の自主的な安全性向上努力が不足していたこれまでの状況から決別する必要がある。

原子力問題の総合的解決の提案

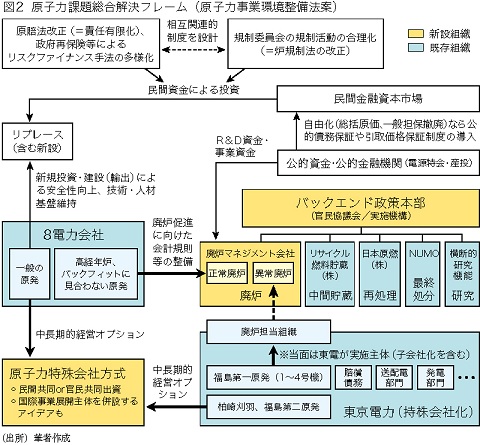

これらの諸問題を総合的に解決する政策パッケージを提案したい。そしてそれを構成する関連法改正事項や新規措置を束ね、「原子力事業環境整備法案」のような形で結実させて、原子力に対する国としてのコミットメントを政治的・行政的に再確認することが重要だ。

さらに原子力は大きな固定資産投資を必要とすることから、長期的な視点に立った計画に基づいて政策を進めていかなければならず、その策定主体が政府部内に存在していなければならない。現行制度の下ではそれは原子力委員会の役割だが、今後同委員会が縮減の方向で検討されるのであれば、同委員会に代わる行政責任組織を構築することが必要だ。

提案する政策パッケージを一つの図にまとめると図2の通りである(東京電力の取扱いは別途検討が必要であり、図の東電関連部分記載は問題の構図上の位置づけを表しているにすぎないことに注意。また本稿では紙幅の関係上、触れられていない部分もある)。

第一の要素は、民間主導で高経年炉のリプレース(新設を含む)を進めることだ。原子力技術を維持保有していくためには、技術の継承を確実に行うための人材育成が必要になる。また、原子力発電所の建設現場で実際に建設作業に携わることによって得られるノウハウや知識は、今後国内の原子力発電所における安全性向上に繋げていくために必須だ。原子力の国際事業展開も、技術の切磋琢磨の観点から積極的に推進すべきである。

商業炉である限り、リプレースは民間資金によるべきだ。しかし、一方で自由化が進む場合、資金調達は困難化することは右に見たとおりである。電力会社が原子力を自らの経営構造の中でどう位置づけ、どの程度の投資を、どういう資金調達で行っていくのかを経営判断しなければならない。

その判断を可能にするため、原子力は国策として「公益電源」として政策支援の対象にするか、あるいは、火力発電などと同様、市場における「競争電源」として位置づけるかを、政府が明確にする必要がある。その際、例えば、リプレース分や政策的意義が大きいものは公益電源、既存分は競争電源という区別もありうるだろう。

まず、原子力を今後とも国策の「公益電源」として位置づける場合には、廃止される総括原価主義による料金規制の代替手段として、(1)国(又は同等の信用力を持った公的機関)による債務保証、(2)引取価格保証(温暖化対策として、英国で類例)、(3)送配電会社又は卸電力取引所が、希望する電力会社の原発による発電電力の一定量を常時調達する契約を結ぶことなどが考えられる。

次に原子力を新たに「競争電源」として位置づける場合には、安全規制を含む諸規制の変更に伴って回収できなくなった逸失利益を資産として計上し、その償却費用(stranded cost)を託送料金から回収する仕組みを用意する必要がある。

さらに、今後発送電分離議論が進む中で、法的分離下での持ち株会社やグループ各社の資金管理や資金調達の制度設計が決まってくるにしたがって、原子力事業の再編を余儀なくされるケースもあろう(図2では「中長期的経営オプション」と表示)。

こうした事業再編が余儀なくされる場合には、政府としては事業再編に必要な資金の供与(出資、債務保証等)、税制措置(登録免許税の減免等)、上記stranded costの取扱方針の明確化、独占禁止法上の措置(適用除外、要件明確化、審査迅速化等)、安全規制上の認可状態の継承その他関連法規の許認可迅速化などを検討する必要がある。

国主導で解決すべきバックエンド問題

原子力発電を維持・継続していく上での最大の阻害要因になっているバックエンド問題については、使用済み燃料の処理や廃炉以降最終処分に至るまで、国がより主体的な責任を持って政策遂行の役割を担う必要がある。そのための統合的な政策を企画立案する行政組織として原子力委員会に代わるバックエンド政策本部を内閣の直轄組織として設置する。

さらに、この原子力バックエンド政策本部が決定する基本方針にしたがって、官民の事業進捗のペースや規模を調整するメカニズムとして、(ア)特認法人又は特殊会社「原子力バックエンド機構」を設立するオプション(例えば国が3分の2、電力会社が3分の1を出資する恒常的組織として設立。政策の継続性や責任の所在が明確)、(イ)「原子力バックエンド事業調整官民合同協議会」等の緩い官民連合体を設立するオプション(中間貯蔵や再処理は現在民間の事業であり、急激な変化による混乱を回避)が想定される。

バックエンド事業は相当長い期間(少なくとも100年以上)存続可能な事業体が担うことが必要になるため、当初は前述(イ)のオプションから始まることになったにしても、中長期的には(ア)のオプションへと移行させていくことが適当である。すなわち、一つの主体が廃炉、中間貯蔵、再処理、放射性廃棄物の最終処分及び横断的研究事業全体をその傘下に統合し、実行責任を統一的に担っていくのである。

その際、費用を最小化するとともに事業を効果的に実施する等の観点から、英国のNDA(Nuclear Decommissioning Authority)のモデルなどを参考とし、事業戦略の意思決定は機構、事業実施は民間へのアウトソーシングによることを基本とする。

福島第一原発の事故炉の廃炉についてはその実施体制について別途検討が必要(当面は東電を主体とすべき)だが、福島第一原発以外の商業炉やこれまで国の機関(原研や動燃など)が設置してきた炉についても、いずれすべて廃炉という課題に直面する。こうした「古き遺産」の処理を原子力バックエンド機構の役割として有償で引き受けることが重要な視点になってくる。

これらの処理費用のうち廃炉技術全体の向上に資するものについては、エネルギー対策特別会計からの公費投入を行うなど、長期間にわたる廃炉事業を効率的・効果的に実施していく仕組みを構築する必要がある。さらに、廃炉作業完了時に除染した土地を売却することにより、一連の処理に要した公費の一部を取り戻すための制度的措置を講じることを検討すべきである。

原子力損害賠償制度の適正化

福島第一原発事故によって、現行の原子力損害賠償制度の欠点が明らかになった。それはいったん事故が起こればコミュニティ自体が崩壊するという問題に対処できていないこと、原子力事業者は損害賠償や除染、廃炉などに関する青天井の債務を抱えながら、電力の安定供給を引き続き行っていかなければならないこと、原子力事業者間で安全性向上を目指した自律的な競争を行うインセンティブが制度にビルトインされていないことなどだ。

こうした問題を解決するために、三層構造からなる原子力事故対応制度を構築することを提案する(図3)。この制度改革案は単なる「原子力損害賠償法の改正」にとどまらない総合的な被災者救済策と災害コストの分配を企図したものだ。

福島第一原発の事故によって原子力事業者一般に投げかけられている技術力や組織力に対する不信感などを考慮すれば、原子力事業者自らが安全性を高める努力を怠れば懲罰を受け(経済的負担や検査内容の加重など)、一方で安全運転のパフォーマンスがよければ報奨を与えるような仕組みを構築する必要がある。

例えば、米国のROP(Reactor Oversight Process)制度のように、原子力規制委員会が各炉の運転パフォーマンスの評価と検査の加重とを結びつけ、その結果を公表する。また運転パフォーマンスがよい炉に関しては、定期検査の間隔を延長するなどのインセンティブを与える。さらに、政府による原子力損害賠償補償契約の補償料(率)を、上記のパフォーマンス指標に連動させたり、民間保険の原子力損害賠償責任保険の保険料(率)を、原子力事業者から原子力規制委員会に報告させ、同委員会がその公表を行ったりすることも検討に値する。

こうしたアイデアをより大きなメカニズムにビルトインしたものとして、原子力事業者間の事後徴収型相互扶助制度の創設を提案する。この制度を導入することによって、原子力事業者は安全運転に関する「運命共同体」を形成することになる。すなわち、自社以外の事業者が事故を起こして被害をもたらすならば、それがたちまち自社の財務に大きな影響をもたらすという関係に置かれるからである。

福島第一原発事故以降、原子力事業者間で原子力発電所の安全性を相互評価(ピアレビュー)する仕組みを、一般社団法人原子力安全推進協会(JANSI)が中心となって構築しているところだが、その仕組みに「魂を入れる」、すなわち実効性を具備させることができるのが、この事後徴収型相互扶助制度だ。この制度による損害賠償措置額を2~4兆円などの一定額とすることによって、事故リスクの規模が事前に測定可能となり、ファイナンス問題の解決にもつながる。

米国でのプライス・アンダーソン法下でも相互扶助制度が取り入れられ、同じようなメカニズムが機能している。原子力事業者の賠償責任措置額の上限設定に伴って事業者にモラルハザードが発生するのではないかとの懸念が生じるが、こうした実効ある相互監視制度が同時に確立されることで、そうした懸念を払拭することができる。現在、原子力損害賠償支援機構法では原子力事業者が機構に対して一般負担金を支払うことになっているが、この相互扶助制度の導入とともに、一般負担金制度は廃止することになる。

東京電力の件では、法的整理について多様な賛否両論が提示されたが、十分かつ迅速な損害賠償や事故処理作業の遂行に問題が生じるという理由で法的整理は見送られた。損害賠償債務を適切に履行し、原発事故の安定化に関係する取引者とは取引が継続でき、電力の安定供給のための設備投資等を確保することであるとの判断が基礎になっている。

事業者相互扶助制度及び相互監視制度の整備並びに賠償責任措置への上限額導入によって、安全性は高まり事故確率は低下が期待される上に、大事故の際に損害賠償額のみで事業者が債務超過に陥る可能性は格段に低くなるだろう。ただし、それでも事業再生が必要になるケースもないとは言えず、その場合の制度的準備も検討しておく必要はあろう。

有限責任制度の下では、損害賠償総額が、事業者の賠償措置額および相互扶助制度等による基金をさらに超える場合には、被害者救済は国による補償問題として扱われることになり、本提案では図3中の「原子力災害補償・地域再建法」が発動されることになる。大規模な原子力災害が生じた場合、国と事業者が協力して賠償に当たることとしたスイスの原子力損害賠償法が参考になろう。

コミュニティ崩壊への対応

大規模な原子力災害では、損害の内容が、地理的・内容的・時間的に大きな広がりを持つ。そのうえ、地域コミュニティの再生、被災者の雇用問題等金銭賠償による救済が困難な損害が存在する。それゆえ、現行の原子力損害賠償法のように、個人対個人の不法行為法の延長線上で問題処理を図ろうとしても、その実効性確保に限界があることは明白だ。

被害者(被災者)が膨大な数に上り、地理的な広がりも大きく、さらに時間的にも長期にわたると判断されるような事故の場合には、政府も、原子力損害賠償支援機構法による融資的な資金援助にとどまらず、今後の新たな原子力事業環境を構築する制度の中での事業者の自己規律づけの程度とバランスさせた形で、被害者補償・被災地復興の責務を負うことが重要なポイントになる。

これを実現するためには、災害補償の上乗せ(事業者へのクレームをそのまま国が引き継ぎ、その処理を救済基金のようなファンドを有した組織が行う)部分と地域再建についての諸施策を、同じ法律の中に埋め込むことが極めて重要となる。

原子力災害補償・地域再建法においては、国費による除染の事業実施はもとより、被災者の雇用確保のための企業誘致・起業についての産業政策的措置、地域インフラの再興に必要な公共事業の補助率かさ上げ、無料の継続的健康診断、風評被害等の経済的損害についての対策及びその予防措置等を盛り込むことが考えられる。

昔のダム建設に当たっての地域コミュニティに対する補償方法も前例として参考になろう。福島復興に向けても、こうした要素を盛り込み、さらに世界恐慌時のニューディール政策で設立された米国TVAをモデルとした事業実施主体を検討してはどうだろうか。

現在、こうした総合的な原子力問題解決案について、経団連21世紀政策研究所で政策提言をとりまとめており、11月中旬に発表する予定だ。より詳しい考察は、その報告書を参照していただきたい。

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー危機

エネルギー危機