電カシステム改革は好機か

―電事法改正案は前通常国会で廃案に―

澤 昭裕

国際環境経済研究所前所長

(月刊エネルギーレビュー2013年9月号からの転載)

先般の通常国会では、最終日の政局的な駆け引きの中で、電カシステム改革を進めるための電気事業法改正案が廃案となってしまった。茂木経済産業大臣は、引き続き臨時国会での成立を目指すべく、同改正案を国会に再提出する構えだ。

今次のシステム改革は相当大がかりなものであるがゆえに、制度改革の詳細設計段階で慎重な検討が必要だ。にもかかわらず、廃案によって改革プロセスの進行について時間的余裕がなくなってしまった。今後の進め方としては、関係者間で専門的・技術的な検討を十分行える環境と段取りを整えることが重要だ。

電カンステム改革の目的再認識を

今回の電カシステム改革については、「発送電分離」ばかりがメディアに取り上げられるが、電カシステム改革の目的ではなく、単なる方法論だ。今次の電カシステム改革の本質は、電力需給の調整を市場メカニズムに委ねようとすることにある。

これまでの仕組みでは、電力の供給責任を法的に課された一般電気事業者が電力需要を満たすことを制度的骨格とし、そのために必要な設備形成を効率的かつ確実に実現するために、地域独占や総括原価主義に基づく料金規制、さらには電力債に係る一般担保制度などが用意されてきた。今回の電カシステム改革の狙いはこうした制度構成を一変させ、電力需給は市場で生じる自由な価格変動で自動的に調整されることを前提とし、そうした市場メカニズムが円滑に機能するよう、市場への参加主体を競争的関係に置こうとするものである。

発送電分離は、こうした文脈で捉えられなければならず、電力市場における競争状態を実現する一方法として位置づけられる。多数の発電事業者と多数のユーザーがそれぞれの間に送電線を引くことは無駄だ。共通の送電網を形成して公共財として管理し、市場参加者がその送電網に自由にアクセスすることができるように制度設計をすれば、より経済合理的な仕組みが構築される。これが発送電分離の意味だ。

電カシステム改革議論に参加していた専門家達は、こうしたことを当然認識していたはずではある。しかし、この議論が東京電力福島第一原子力発電所の事故以降に巻き起こった反電力会社世論の渦のなかで、民主党政権が政治的な動機で始めたために、議論は電力会社を「切り刻む」というイメージを持つ発送電分離自体が目的であるかのような展開をたどったことは否めない。

例えば、発送電分離後の送電部門は、公共財管理部門的な位置づけになることから、料金(託送料)は総括原価主義に基づくものになるし、当然(送電網の)独占が認められる組織となるのだが、そうした独占組織や料金規制が残るなどという認識は一般には広がっていない。こうした電力会社にネガティブな感情的反発が残る世論の中で、冷静な制度改革議論ができるかということに大きな疑間が残る。経済産業省の電カシステム委員会の議論でも、電力会社に対する感情的な批判がしばしば行われ、それが場の雰囲気をリードしていった面もあったように思われる。

送電部門の分離はともかく、発電部門までが小さな会社に分割されていくようなイメージが出口だとすると、化石燃料を全面的に海外に依存している日本の状況を考えれば、発電会社の交渉力が減殺されるような小規模発電会社乱立構造をもたらすような制度改革は、メリットよりもデメリットの方が大きい。上流に当たる燃料調達の世界市場は依然として政治的な要素が大きい。日本国内だけを見て自由化を進めてもローカルな最適化でしかなく、むしろ燃料調達交渉力を減殺することになれば、国富の流出量が増えてしまいかねない。

「完全競争市場の確立とそこで形成される市場価格によって、資源配分の効率性を高めて社会的厚生を最大化する」という教科書的な発想だけで電カシステム改革を進めようとすると、政策的な視野狭窄を招きかねない。今後の市場設計の詳細を詰める際には、エネルギーを巡る世界の状況がどのように変化していくのかなどについて、政策担当者は広く日配りする必要がある。

電カンステム改革のリスクとは

電力需給を市場メカニズムに任せていく場合に生じる最も大きなリスクは、発電設備形成が電力需要に対して不足する可能性が大きくなることにある。その理由はいくつかあろう。

- (1)

- 市場においては、供給者と需要者の個別のコストや効用の積み上げによって価格が決まるため、大規模な停電による社会的コストは市場では認識されない。こうした社会的コストを含めて考えれば、市場価格よりも高い価格が実現しなければ、十分な設備形成をもたらすインセンティブは不可能である。

- (2)

- 電気料金は逆進性が高いため、自由化しても政治的には料金規制を行う動機が常に存在する。小売料金の自由化が不完全だったことによって停電が引き起こされたとされるカリフオルニア州の自由化の例は有名だが、今般の経済産業省の電カシステム改革報告書にも、小売全面自由化に関連して「電気料金が不当に高額になるといった事態が生じることがあってはならない」(下線は筆者)といった自由化に矛盾するような記述がある。こうした規制リスクが存在する限り、電源建設のファイナンスには不確実性が伴う(ファイナンスが回収できるために必要なだけ十分に価格が上昇しきれないリスク)ため、設備形成が危うくなる。

- (3)

- 電力システム改革においては、新電力と従来の一般電気事業者とのイコールフッティングが強く意識されている。一般電気事業者が自ら立地コストや規制リスクを乗り越えてまで建設した電源で発電する電気の一定割合を、実質上強制的に新電力に分与されるような制度が恒久化することが予想されるようであれば、設備投資のインセンティブは急速に失われる。

- (4)

- 卸電力市場を活用して、最も効率的で価格競争力のある電源から順番に使用するという発電の最適化を、事業者や供給区域の枠を越えて実現する(広域メリットオーダー)ことが検討されている。これは可変費ベースでの安価な順番が念頭に置かれているが、これでは固定費が回収できないという問題が生じる。設備産業である電力の場合、設備形成のためのファイナンスが最も重要な事業的基礎だ。市場価格が可変費を上回る価格で決まったとしても、固定費は全額回収できる水準になるかどうかは分からない(いわゆるmissing money problem)。さらに市場価格は変動するものなので、長期的な資金確保に必要な市場価格水準が安定的に推移するとは限らない。

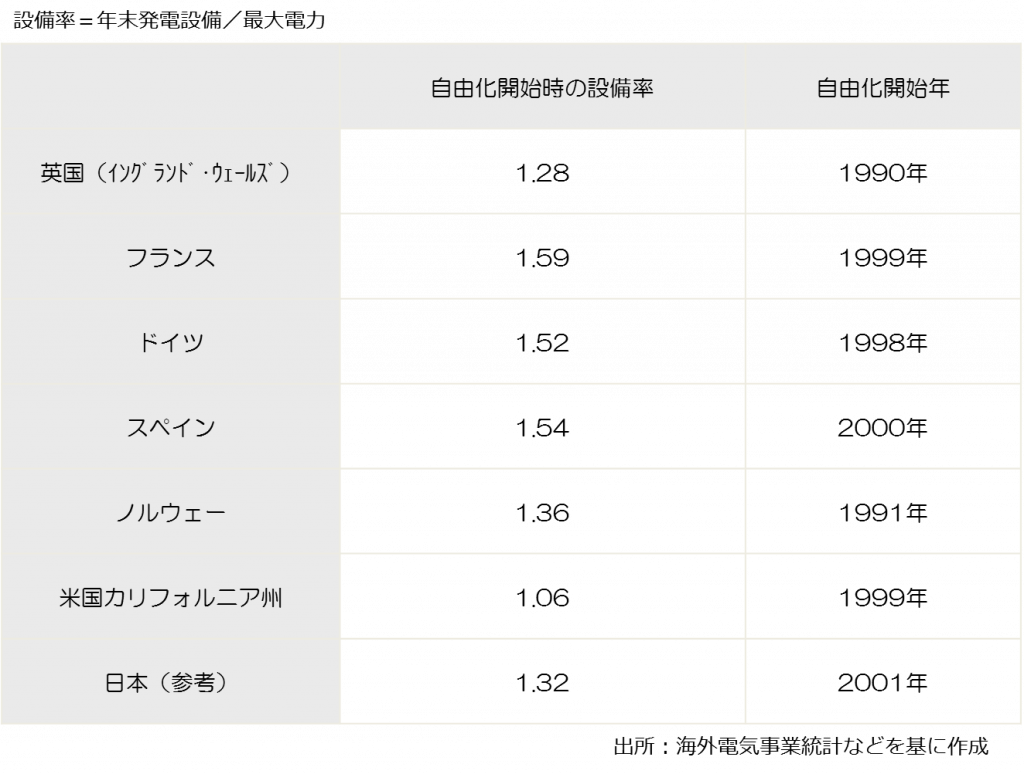

こうした様々な要因から、電力の自由化を進める際には、設備不足問題が顕在化することが多い。これまで各国で自由化が進められた際には、日本を含めてそもそも自由化開始時点で設備が過剰気味だったこともあり(それを余剰なくぎりぎりまで絞り込むことによって社会的厚生が高まると考えるのが自由化)、自由化時の市場制度設計に少々の難点があっても、当初は設備不足問題が深刻化するとは考えられなかった(図―1)。唯一の例外がカリフォルニア州だ。自由化時に生じた電力危機は、前述のように小売料金制度の自由化がなされなかったことに加え、供給設備の余裕が全くない中で自由化を敢行したことが引き金になった可能性が高い。

翻って日本の現状はどうか。言うまでもなく、原子力発電所はほとんど全て停止しており、今後規制委員会の再稼働に向けての審査がどのように進むか、また断層問題が指摘されているいくつかのサイトはどうなるのかなど、原子力の将来については、依然として強い不透明感がある。さらに、それを補うために、老朽化した火力発電までもがフル活用され、定期検査の繰り廷べなどからトラブルが生じるケースも多くなってきている。

こうした供給力の絶対的不足は、電源開発のリードタイムの長さを考慮すれば、一朝一夕には解決しない。電カシステム改革を進めるに当たっては、「インフラ中のインフラ」である電力供給の安定性が阻害されるようなことがあってはならず、市場化だけに目を取られて大局を見失うことがないように注意しなければならない。

原子力問題が置き去りに

供給力不足問題が厳然と存在している中で自由化を無理に進めようとすることのリスクを述べた。こうしたリスクを回避するためには、自由化を進めるプロセスの前提として、原子力問題についての国のスタンスや政策を明確化しておくことが必須である。経済産業省の報告書は「電カシステム」と銘打っているにもかかわらず、これだけの政策資源を投入し、歴史的にも国が大きく関与してきた原子力問題について、ほとんど言及されてない。

こうしたスタンスを見て想像すると、今や政治や行政は、原子力をもはや「特別」な電源ではなく、火力や水力と同等の競争電源の一つとして見ているのではないかと受け止められるのだ。

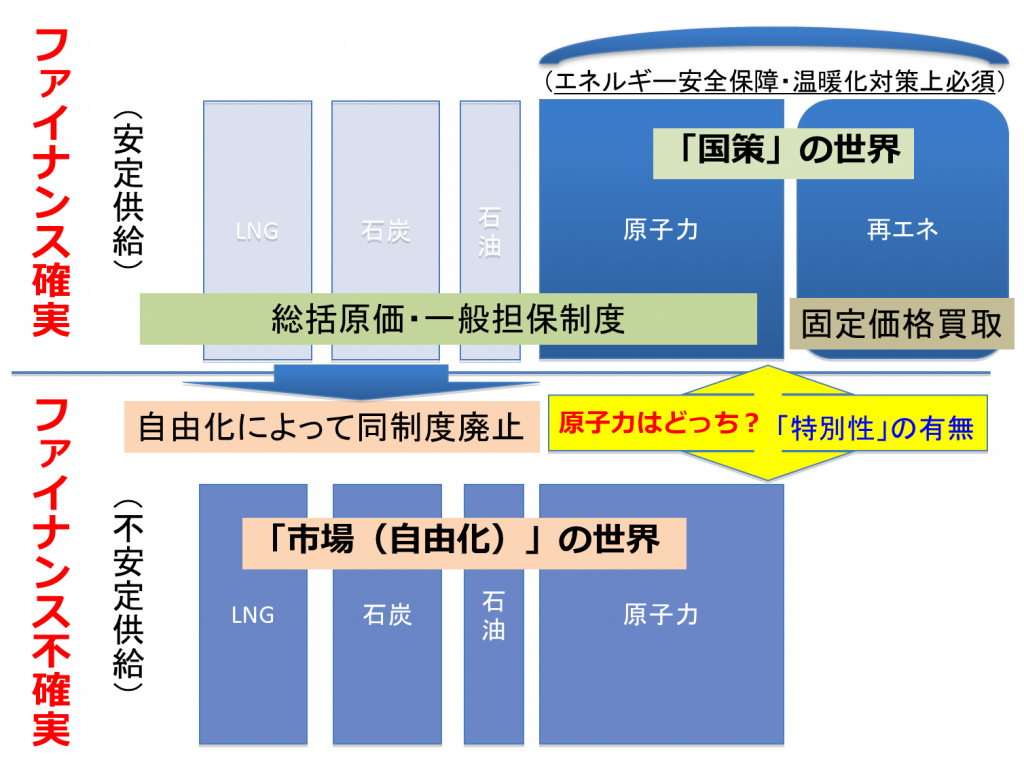

ここに問題の構図を模式化したものを掲げる(図―2)。これまでの制度は上半分に示されている。安定供給(供給義務)を確実なものとするために、設備形成のためのファイナンスリスクを極小化する仕組みとして、総括原価方式による料金規制や社債の一般担保制度が認められてきた。

中でも、原子力はエネルギー安全保障上必須な準国産エネルギーとして、またここ最近では温暖化対策にとって極めて重要であり、日本にとっては「特別」に必要なものとして国策上の位置づけが与えられてきた。

ところが福島第一原発事故以降、原子力に代替するエネルギーとして(という位置づけは誤りだが)再生可能エネルギーが国策に位置づけられ、そのファイナンス保証措置として固定価格買取制度(FIT)が導入されたのである。

その反面、原子力は「国策」としての地位から滑り落ち、民主党政権時代は「脱原発」、自公政権に戻っても原発は単なる競争電源の一つとして(すなわち、原子力問題は単に電力会社の経営問題だという考え方)「格下げ」になってしまったかの印象がある。少なくとも自公政権に交代して再稼働その他の原子力問題が解決に向かうと考えていた電力会社のトップマネジメント層からすれば、そのような風景が見えているのではないだろうか。

電カシステム改革によって、今後総括原価主義や一般担保制度が廃止される方向となれば、原子力は国策としての位置づけを与えられないかぎり、公的なファイナンス支援策は受けられないため、巨額の投資や安全対策を必要とする原子力は、いずれ維持できなくなる可能性が高い。

原子力発電事業に関するリスクの最も大きいものは、当然事故時の賠償や異常廃炉などに係る費用だ。損害賠償に関する法的な枠組みは原子力損害賠償法に定められているが、原子力事業者の賠償責任は無過失責任であり、さらに無限責任となっている。一方、「国策」であったわりには、国の責任は補完的・間接的なものでしかなく、民間事業者がほぼ100%リスクを負っているといってよい制度になっている。

米国の例に見られるように、スリーマイル島の事故以降新たな原発建設がなされなかったのは、主にファイナンスリスクの問題が大きい。温暖化対策として原子力発電に再度期待が集まり「原子力ルネサンス」と言われた10年ほど前、ブッシュ政権(そして続くオバマ政権も)が打ち出した原発推進策は、政府による債務保証だったのである。

米国では、事故リスクは無限責任ではなく有限責任(事業者間共済保険的な制度で、一事故の最高賠償措置額は1兆円程度)であるにもかかわらず、さらに政府による保証を必要としたことで分かるように、原子力は大規模かつ長期にわたるファイナンスを獲得できるようなリスクカバーに関する措置が必要となるのだ。

日本では、福島第一原発事故後に東京電力の支援と今後の原発事故に備える仕組みとして、原子力損害賠償機構法が制定され同機構が設立された。今後、原子力発電を日本のエネルギー政策に国策と改めて位置づけて、長期間にわたって維持していくためには、こうした公的なファイナンス支援やリスク分担の仕組みを整えていくことが必須となる。

その際の検討においては原発の発電事業にとどまらず、通常廃炉やバックエンド事業についても、どの程度まで公的な関与を行うのか。また原子力損害賠償法での民間の原子力事業者のリスク分担を限定していく必要はないのかなどの問題を扱うことが重要だ。さらに、こうした事業的な制度環境と安全規制についての制度環境がどのように相互作用するのか、電力会社のガバナンスにどう影響するのかなども総合的に検討していく必要がある。

もちろん、こうした問題に特効薬はない。しかし、これまでバラバラに検討されてきた自由化論と原子力問題(事業環境面と安全規制面)は並行的かつ相互関連的に問題の所在を特定し、整合的な解決策を案出していくことが必要な段階に来ている。また、その解決策を実行するのは政治だが、先に述べたように、政治自体が日本の国力、国益、そして地域振興にとって、原子力は「特別」に必要な存在であることを再度正式な形で意思を確認する必要がある。制度の末節をいじっても、「魂」がこもってなければ、生きた解決策にはならないからだ。

電力会社経営改革への好機

電カシステム改革には供給力確保についての大きなリスクがあるし、原子力の位置づけも明確化する必要がある。ここまでは、電力会社が表明してきた懸念と軌を一にする。しかし、電力会社の方も、今回の自由化は経営改革のための好機と捉えなければならない。戦前や戦後の一時期に日本の電力会社が持っていた企業家精神は、九電力体制が安定し、自らファイナンスを獲得する努力もせずに済む状況に慣れ、一方で原子力に巨額の投資をし始めてからは、競争よりも協調が電力業界の行動規範になってきた。

世界のエネルギー(電力)産業がM&Aや対外投資を繰り返して、総合エネルギー国際企業としての力をつけてきているなかで、日本の電力会社はこれまでぬるま湯につかりすぎていたということも、あながち不当な批判だとは思えない。確かに安定供給は重要だが、本来は国が意を用いるべき政策目的であり、それを理由に経営変革を拒否しているのではないかと邪推されることは、電力業界としても本意ではあるまい。

むしろ、自由化を好機として、自ら先入観として事業制約だと考えていた境界線を見直すことが必要である。供給区域、扱うエネルギー種、海外進出、他業種との連携など、いくらでも経営改革のネタは存在している。こうした観点から各社が真剣な事業展開の検討を行っていたのであれば、国が現在進めている電カシステム改革は「中途半端で、むしろ行政介入を増やす結果となる」と評価して、より抜本的な自由化(例えば、電気事業法の事業規制全面廃止、政治介入除去措置=公益事業委員会化、業界団体の廃止の三点セット)を求める姿勢の方が、スジが通っているのではないだろうか。

事業展開のダイナミズム獲得を視野に入れた民間企業ならではの要望が強く表明されない限り、電力業界はこれまでの電気事業法が提供してきた既存の安定的秩序の維持を追求しようとしているだけではないかという批判を呼んでしまう。こうした感覚は、供給責任を果たすことが最大の任務と考えてきた電カパーソンにとっては、きっと大きな違和感があることだろう。しかし、 一度問題の構図の風景を外から見てみたらどうだろうか。案外簡単に合点がいくと思うのだが。

今後、仮に電力会社が新しい日で経営改革を行っていく気になったら、次の三つの観点から検討してほしい。

1 大規模化

2 他業種連携によるサービス多様化

3 国際化

である。

大規模化については、これまで筆者は東日本卸電力構想などを発表してきている。この構想は、要はこれまでの電力会社の最大の強みであった現場力を、組織分断によって毀損することを避け、インフラ事業としての最大の懸案事項である財務力を維持強化しつつ、対外燃料調達交渉力を向上させるというところに眼目がある。

送電網の公正なアクセスの確保は必要なので、独立系統運用者が系統計画・運用機能を果たしつつ、各種市場の運営も行う(これが法的分離か組織分離かはそれほど本質的な問題ではないだろう)※。現在の9社を東と西の2社(九州は独立して3社という構想もありうべし)に統合していき、インフラ整備・運営会社として大規模化することが期待される。

一方その過程で、小売サービスについては、他業種との連携などを通じて、これまでの電力会社の発想にはなかった新規サービス開発や料金多様化を進め、消費者に選択肢を提供することが重要である。もちろんガス供給事業への進出も視野に入ろう。こうした動きによって、電カシステムは変革したという一般の印象を生み出すことができる。今後自由化を錦の御旗に電力会社批判が繰り返されるような状況を避けるためにも、政治的な効果として、こうした一般消費者・産業ユーザーに訴求する改革を行うことが最も大事なのである。

最後に国際化である。燃料調達については否が応でも海外との関係を強化していかなければならないが、今後化石燃料の価格上昇局面でも、電力会社の収益(ひいては電力料金) への影響を最小化するためのヘッジとして、上流の資源開発への積極的参加を検討することが重要だ。さらに、原子力はもちろん、系統運用についての高い技術やノウハウも、ハードインフラとセットで途上国に輸出していくことが、収益面でも人材開発面でも重要になる。特に原子力の技術継承、人材維持という観点からは、海外への進出はメーカーだけではなく、オペレーターとしての電力会社に取っても死活的な重要性を有している。

以上、今回の電カシステム改革は、電力の安定供給に大きなリスクはあるが、それと同時に民間事業者という観点からは経営変革による事業拡大の大きなチャンスでもある。どのような結末になるかは、改革の事業者の受け止め方と取り組み姿勢によるところが大きいのではないだろうか。

*東日本卸電力構想は「精神論ぬきの電力入門」(新潮新書、2012年)を参照。それをさらに深掘りした「電力改革研究会」による構想は、国際環境経済研究所のウェブを参照のこと。「望ましい電力市場と発送電分離の姿」

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー危機

エネルギー危機