私的京都議定書始末記(その7)

-COP7とマラケシュアコード-

有馬 純

国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

COP6再開会合から3ヵ月後の10月29日~11月9日、モロッコのマラケシュでCOP7が開催された。ボンで京都議定書の細目に関する政治合意が成立し、残された作業は、政治合意をCOP決定の形にすることであった。COP7の会場となったマラケシュの国際会議場はイスラム建築の香りの漂うエキゾチックな建物だった。マラケシュはこれに先立つ3年前、パリ在勤時に観光で来たことがある。しかし観光で来るのと、国際交渉で来るのとでは趣を全く異にする。一言で言えば、楽しかったマラケシュの思い出が、苦い思い出に変わったということだ。

マラケシュはボン会合で積み残しとなった事務作業を行う「消化試合」との見方もあったが、実態はそれほど生易しいものではなかった。私が参加する京都メカニズムのテキストは分量が多く、ボン合意で決着していないイシューも数多く残されていたのである。例えばシンクCDMの取り扱い(途上国における植林活動をCDMプロジェクトとできるか)、Commitment Period Reserveの水準(各国が自分に割り当てられた排出枠を売り過ぎて、結果的に不遵守になることを防ぐため、割り当て枠の一定比率を常に登録簿に維持しておくことを求める制度)、京都メカニズムの参加資格等である。

特に最後まで激しい議論が続いたのが京都メカニズムの参加資格の問題である。「その6」で書いたように、ボンでは遵守措置の法的拘束力の有無が大きなイシューとなり、閣僚折衝の結果、京都議定書発効後の第1回締約国会合(COP/MOP1)での交渉に委ねることで決着したのだが、閣僚折衝の対象とならなかった京都メカニズムのパッケージには「京都メカニズムの参加資格は、遵守に法的拘束力を持たせるための補足合意を受け入れること」という文言が盛り込まれており、この部分はCOP7で議論することになっていた。

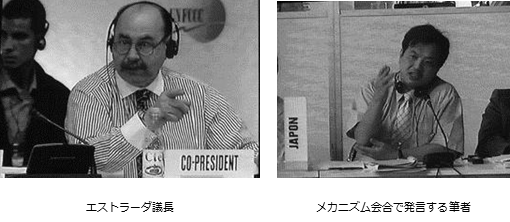

閣僚折衝が始まるまで、事務レベルで交渉を行ったが、コ・キー・チョウ議長と共に京都メカニズムに関する交渉グループの共同議長を務めたのがアルゼンチンのエストラーダ大使である。彼はCOP3の際、京都議定書のドラフティング会合の議長を務めた大物であり、何としてでもマラケシュで細目をまとめるという議長国、事務局の強い意志の表れでもあった。しかし彼の議事運営は非常に強引なものであった。何日目だったか忘れたが、まさしく京都議定書の参加資格と遵守の法的拘束力との関連について議論している時だった。例によってアンブレラグループは京都議定書の参加資格と法的拘束力ある遵守の受け入れをリンクさせることに反対であり、これを強く主張するEU、途上国との対立が続いていた。私も日本のポジションを発言しようとJapanの札を上げた。しかし彼はEUや途上国には発言の機会を与えつつ、いつまでたっても日本を指名しようとしない。あるいは見落としているのかと思い、札を高く上げたが、彼は明らかに知らぬ顔をして次の条文に議論を進めようとした。これには、さすがに腹に据えかねて「Mr.Chairman!」と会場から大声をあげ、「日本が意見を表明しようとしているのに、指名しないのはおかしいではないか」とまくしたてた。彼は苦虫をかみつぶしたような顔でこれを聞いていた。エストラーダ議長はCOP3において京都議定書の条文を交渉しているとき、真夜中過ぎで交渉団が疲労困憊している中、各条文をIt’s do decided と木槌(gabble) を叩いて決めていったと聞いていたが、こんな強引なやり方をしていたのかと思った。

写真で見ればわかるように、彼は何となくスーパーマリオを髣髴させるユーモラスな風貌の持ち主なのだが、この時ばかりは「マリオじゃなくてワリオじゃないか」と代表団内で毒づいたものだ。予想されたことではあるが、メカニズムと遵守の関係に関するアンブレラグループの主張は、例によって「化石賞」の対象となった。なお、ボン会合でブーイングを浴びた米国代表団は、終始、「我関せず」という風情で交渉を眺めており、「気楽なものだなあ」と思った。

京都メカニズムと遵守の法的拘束力との連関性の問題と並んで、マラケシュで火種になったのが吸収源のインベントリー(登録簿)の問題だった。広大な国土を有するロシアは膨大な吸収源を有しており、その数字の取り扱いがCOP6再開会合で未決着となったことは前回書いたとおりである。今回、問題となったのは、数字の取り扱いに加え、吸収源のインベントリーの提出を京都メカニズムの参加要件とするかどうか、という点であった。当時、ロシアのインベントリー作成能力には疑問符がついており、吸収源のインベントリー提出を参加要件とした場合、ロシアが京都メカニズムの参加資格を失う可能性があった。膨大な余剰排出クレジットを有するロシアが京都メカニズムに参加できなければ、京都メカニズムの使用コストが著しく上昇することになる。このため、アンブレラグループはインベントリーの作成・提出を京都メカニズムの参加資格とすべきではないと主張した。これに対してEUは環境十全性を理由に厳格なインベントリー審査を主張した。吸収源と共に京都メカニズムを活用しなければ目標を達成できない日本と、寝転がっても目標を達成できるEUの違いが改めて浮き彫りとなった。

事務レベル交渉が膠着状態となる中で、一週目の交渉が終わり、日曜日は交渉も休日となった。周囲にさして見るべきものもないボンと異なり、マラケシュは世界中から人が集まる大観光地であり、ホテルで寝ているのは余りにも勿体無かった。このため、経産省代表団の有志で、チャーチルが定宿にしていたマムーニア・ホテル、スーク(市場)を見に行った。しかし連日の交渉で疲れており、マラケシュを堪能したとは、とても言いがたい。「国際交渉ではなくて観光で来たらどんなに楽しかっただろう」と思った。代表団の中にはベリーダンスを見に行ったグループもあったが、翌日からの交渉のことを考えると、とてもそんな気分にはなれなかった。

翌週半ばからの閣僚折衝では、吸収源のインベントリーについては、「第一約束期間においては、提出されたインベントリーの質を問わない」こととなり、ロシアが参加資格を失う懸念はなくなったが、京都メカニズムの参加資格と遵守システムとの連関性についてはアンブレラグループとEUとの対立が続き、ついに交渉最終日を迎えた。法的拘束力のある遵守措置の受け入れを京都メカニズムの参加資格とすることは色々な意味で大きな問題があった。京都メカニズムの参加資格を得るために法的拘束力のある遵守措置を受け入れれば、将来にわたって米国や主要途上国が参加することのない枠組みを固定化することにつながる。また、法的拘束力ある遵守措置に反対しているロシアが京都メカニズム参加資格を失えば、仮に日本が京都メカニズムを使えたとしてもコスト高なものになり、元も子もなくなる。さりとて法的拘束力のある遵守措置を受け入れなければ京都メカニズムが使えず、6%目標の達成が不可能になる。国によっては「遵守措置に法的拘束力がないのだから達成できなくてもかまわない」といった対応もあるかもしれないが、真面目な日本には考えられないことだった。だからこそ、この点について安易な妥協はできなかったのだ。

最終日の11月9日の夜、川口環境大臣とヴァルストロームEU環境委員の間で折衝を行い、京都メカニズムの参加資格と法的拘束力ある遵守とのリンクを断ち切ることは、日本の批准に関わる事項であると強く申し入れ、ついにEUが折れた。この際、経産省代表団で日下産業技術環境局長、関総一郎室長を助けて大活躍したのが石川和洋氏であった。彼はアンブレラグループの米、豪、加の法律専門家と強力なネットワークを築いており、閣僚折衝の際には、彼らと共に近くの別室に待機し、どんな文言であれば法律的にOKかをインプットできる体制を整えた。この時の活躍で、交渉終了後、アンブレラグループの交渉官達から彼に対して手書きの「表彰状」を授与された。

COP6再開会合以降、積み残しとなっていたロシアの吸収源の数字も大幅に上積みして決着した。途上国もアンブレラグループとEUとの合意内容をおおむね受け入れ、COP7は京都議定の実施細目「マラケシュ・アコード」を採択して終了した。結果的にEUが日本、ロシアの主張に大幅に譲歩したことになる。COP6再開会合の時と同じく、「日本とロシアを逃がしたら、京都議定書の発効ができなくなる」という計算がEU側に働いたのだろう。その意味で日本とロシアは京都議定書発効のキャスティング・ボートを最大限活用したと言える。他方、ボンで米国と袂を分かち、EUとの共同歩調を取ることで「ルビコン川を渡った」日本が、いよいよ2002年中の京都議定書批准にコミットしたことでもあった。会場を拍手が埋め尽くす中、疲れた頭で1年半弱の交渉を振り返り、色々な思いに駆られていた。

第1に「米国が入らない枠組みを永続化させてはならない」ということだ。今後の米国の政権の方針は予想できないが、最大の排出国である米国が入らないような枠組みはどう考えても公平ではない。京都議定書の抜本的見直しなのか、全く新しい枠組みなのかはともかく、現在のような一握りの先進国だけが義務を負う枠組みを続けてはならないと強く思った。

第2に「第一約束期間終了後、新たな目標を設定する場合に、算入できるかどうかわからない要素を入れ込んで数字を高めに設定するような愚は繰り返してはならない」ということだ。過去1年半の交渉は、6%が先に決まっており、その前提となった吸収源、京都メカニズムが本当にどの程度算入できるかわからないという、まさに「やってはならない交渉」だった。

第3に「日本は安易にCOPをホストすべきではない」ということだ。京都議定書の交渉結果は日本にとって非常に不公平なものであったにもかかわらず、「日本で生まれた京都議定書なのだから、その早期発効に向けて妥協すべき」という議論をこの1年半の間、何度聞かされてきたことか。米国が京都議定書から離脱した際、日本は京都議定書の抜本的な見直しにより、米国も入る枠組みを作ることをトライしたが、徒労に終わった。その際、米国と共に京都議定書から離脱する道は、たとえ論理的には可能でも、日本にとって取り得るものではなかったろう。京都で締結され、日本も署名した議定書の呪縛はそれほど強かったのだ。しかし国益が激しくぶつかり合う環境交渉においては、できるだけのフリーハンドを持っておくことが不可欠である。自国の都市の名前を冠することで自らの手を縛るようなことは二度とすべきではないと痛感した。

COP7が終わり、2002年の暮れを迎えようとしていた。既に国際エネルギー機関(IEA)国別審査課長のポストを受けることが決まっており、そのための準備に取り掛からねばと思っていたところ、気候変動交渉関連で、もう一仕事、ご奉公することになった。澤環境政策課長から、「京都メカニズムの逐条解説を作ってほしい」との指示があったのである。

過去1年半の交渉の結果、マラケシュ・アコードの京都メカニズム関連部分は膨大なものになっていた。そのまま英文テキストで見ても、素人には理解不能であっただろう。他方、京都メカニズムを最も必要としているのはまさしく日本企業であった。このため、渡邊厚夫氏、菊川人吾氏と共に作業室を立ち上げて「京都メカニズムガイド」の作成にとりかかった。マラケシュ・アコードの関連条文を和訳しつつ、その条文の意味、留意点等を説明し、特に手続きが複雑なCDM、JIについては手続きフローチャートも入れた。こうして2002年1月に出来上がったのが、「京都メカニズム利用ガイド Version 1.0」であり、恐らく日本国内で出された最初の京都メカニズム案内書であった。経産省内にも「京都メカニズムヘルプデスク」が設置され、全く新しい制度である京都メカニズムの理解増進を手助けする体制が整えられた。「利用ガイド」はCDM理事会等で詳細ルールが決まるたびに増補改訂され、当初は80ページ程度だったものが、2年後のVersion 5.4 では160ページに膨らんだ。その記念すべき初版の作成に関与できたことは、今でも良い思い出である。

1年半の交渉の卒業論文とも言うべき「京都メカニズム利用ガイド」を仕上げ、IEA勤務も無事内定し、2002年6月に日本を離れ、パリに赴任した。ストレスのたまる気候変動交渉から卒業し、プラグマティックな議論ができるエネルギーの世界に入れることで気持ちが躍っていた。この時点では、よもや6年後に再び京都議定書と格闘することになるとは思ってもみなかった。

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー危機

エネルギー危機