ゼロリスク志向と深層防護

堀越 秀彦

国際環境経済研究所主席研究員

前回の拙稿「本当に人々は「ゼロリスク」を求めていたのか」では、「人々がゼロリスクを求めているとして、リスクがあることを知らせることを避ける風潮」があったという旧原子力安全委員長の発言に関連して、震災前(平成20年)の意識調査結果を紹介した。調査によれば、原子力利用に反対する意見を持つ方にはゼロリスクを求める方が比較的多く見られていたものの、多くは「合理的に達成できる範囲でリスクを小さくして利用すべき」と考えており、国民の間でもリスクの存在を前提とした議論の素地はあったのではないかとの推察を示した。今回はリスクの存在を前提とした議論を十分にしてこなかったことによる弊害とその原因について考えてみたい。

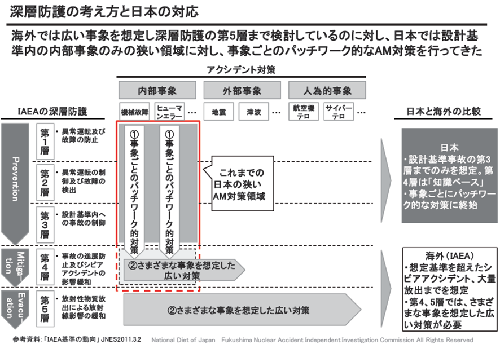

原子力の安全確保は「深層防護」という考え方に基づいて行われることとなっている。深層防護とは、英語のDefense in Depthを訳したもので、安全対策を重層的に施し、いくつかの対策が破られても、全体としての安全性を確保するという考え方である。原子力施設の深層防護は国際的には、次の5段階が考慮されている。

第1層.異常運転及び故障の防止(異常の発生を防止する)

第2層.異常運転の制御及び故障の検出(異常が発生しても、その拡大を防止する)

第3層.設計基準内の事故の制御(異常が拡大しても、その影響を緩和する)

第4層.事故の進展防止及びシビアアクシデントの影響緩和(異常が緩和できなくても、対応できるようにする)

第5層.放射性物質の放出による放射線影響の緩和(異常に対応できなくても、人を守る)

第4層から先はシビアアクシデントが起こった時の対策である。シビアアクシデントとは設計時の想定を超える過酷事故のことで、シビアアクシデントが起こった際の対策をアクシデントマネジメントと呼ぶ。起こってほしくないという気持ちは横に置き、リスクの存在を前提として対策しておこうというものである。

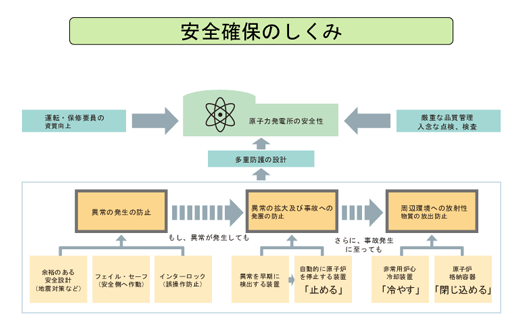

ところが、改めて我が国の事業者の説明、原子力安全白書(平成15年度版)、国が作成した「原子力のすべて」(平成15年)などの資料を見ると、ことごとく「冷やす」「閉じ込める」までの対策で「周辺環境への放射性物質の放出を防止」となっている。第3層までの対策によって安全が確保されているという説明である。つまり、事業者、規制当局、推進行政が揃って「シビアアクシデントは起こさない」すなわち周辺の公衆にとって「ゼロリスク」であるかのように説明してきたのである。

http://www.fepc.or.jp/nuclear/safety/shikumi/bougo/sw_index_01/index.html

実際には第4層以降が全く行われていなかったわけではなく、事業者の「自主的な対応」として行われてきたのだが、我が国の深層防護は範囲が狭く、特に第4層以降の実効性が不十分であったことが、東京電力福島原子力発電所に係る各種の事故調査委員会によっても指摘されている。

元原子力安全委員長のいう「人々がゼロリスクを求めているとして、リスクがあることを知らせることを避ける風潮」注1)によって議論ができなかったというのは、シビアアクシデントやアクシデントマネジメントについてよく議論できなかったということだろう。

元原子力安全・保安院長も、福島第一原子力発電所事故政府事故調のヒアリングにおいて「いくばくかのリスクが存在するという説明は、特に地元との関係では非常に苦しい。原子力に理解のある方からも、一所懸命、原子力の安全はしっかり進めていくという説明だったのに、なぜそのような問題点が残っているかのようなことを言うのか、という批判を受ける。まして、批判的な人は当然、話が違う、安全と言っていたのに安全ではない要素があるなら、そこの対策はどうするのかという議論になってしまう」注2)と述べている。

問題意識は持っていたものの、立地地域や原子力に批判的な人たちへの説明が苦しいから、リスクがあることを知らせることを避けるようになったということのようだ。

事なかれ主義を感じなくもないが、単に意識の問題として片づけることはできない。

原子力施設の安全確保を規定する原子炉等規制法での規制は、大雑把にいえば、シビアアクシデントを起こさないための対策を確認して許可するシステムであり、起こったときの対策は(周辺の人口が少ないことくらいは確認するにせよ)規制要件となっていなかった。

それでも、ひとたび許可が出れば安全が保証されたものとして社会的に認識される。規制当局がそれをあえて自ら否定する必然性もない。また、原子力施設には訴訟がつきものとなっており、シビアアクシデントが起こる蓋然性が問われることがあるが、上記のような基準で許可している以上、被告たる国(規制当局)は「シビアアクシデントは起こらない」と主張するしかない。

本来、シビアアクシデントは設計の想定を外れるものであり、設計で想定しうる限りの対策が破られ、シビアアクシデントが発生した場合にも備えておくというのが深層防護である。よって第3層までの手を尽くし、シビアアクシデントを起こさないようにすることと、起こってしまったときのために第4層以降の対策を講じることに論理的な矛盾はない。

しかし、一般的に係争中は不用意な発言を避けるのが普通だろう。現実にしかも常に訴訟を抱えている状況で、あえて、実は現行の許可要件は十分でないなどと言い出すには相当の強い動機と契機が必要であることは想像に難くない。このような訴訟に代表される緊張関係が、規制当局の無謬性への頑ななこだわりを生み、過去の判断や基準の見直しを躊躇させる方向に作用したとは考えられないだろうか。

次に、事業者の視点ではどうか。まず、立地地域や批判的な人たちへの説明の苦しさは前述の規制当局と共通していると思われる。

それに加えて、一般に企業のリスクマネジメントにおいて規制強化は経営上のリスクとして認識される。アクシデントマネジメントは当然、コスト面で負担になる。しかし規制要件でなく「自主的な対応」であれば、世間の水準というものはあるにせよ、負担も自主的に調整できる。まして対象は既に国の許可というお墨付きを得ている施設である。安全担当者はともかく、経営層にとってはあえてアクシデントマネジメントに積極的に資源配分する動機は生まれにくいかもしれない。

「原子力ムラ」との闘争を志向する活動家にとっても、シビアアクシデントを起こさないための対策によって安全が確保されているという説明は、闘争戦術上は好都合でもあったかもしれない。「原子力ムラ」が疑わしい説明をしてくれることによって、リスクがゼロでないという当然の事実さえも争点として攻撃することができる。そうなると行政や事業者はますますリスクの存在や対策について語ることができなくなる。

注1) 出典:第37回原子力安全委員会 速記録(抜粋) 平成24年9月18日(火)

http://www.nsr.go.jp/archive/nsc/anzen/shidai/genan2012/genan037/index.html

注2) 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(政府事故調)最終報告

全ては後知恵の推察だが、こうしてみるとゼロリスクの擬制は、実のところ様々な主体の都合によって保たれてきたのではないかとさえ思える。

●行政、事業者に共通して、立地地域や批判的な人との関係においてリスクの存在を説明するのは苦しい。

●規制当局としては、リスクがゼロでないと言えば、過去の判断の正当性が問われ、訴訟でも不利になる可能性がある。

●事業者としては、アクシデントマネジメントが義務でなく「自主的な対策」と位置付けられていれば、コスト負担も自主的に調整できる。

●闘争を志向する活動家等は、リスクの大きさや対策ではなく、「リスクの存在」を攻撃する戦術をとることができる。

その一方で、リスクを前提とする合理的な対策を求めていた多くの国民の意見は顧みられなかった。立地地域の方はもちろん、原子力に不安と批判的な目を持つ普通の人たちも、リスクの十分な説明を得られなかったという意味でないがしろにされてきたと言えよう。

そして今回の事故となり、アクシデントマネジメントの不十分さが露呈した。これまでリスクの存在を前提とする議論が十分にできなかったことが原因のひとつであれば、これら関係主体はみな共犯と考えることもできるのではないだろうか。

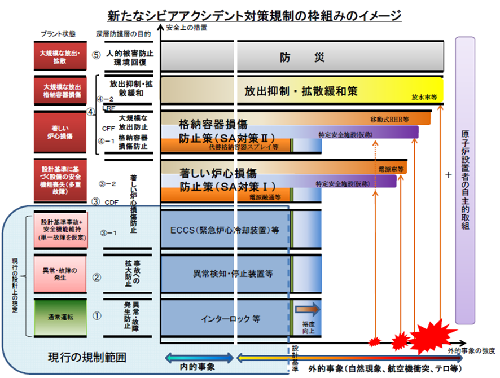

ここまで過去の問題ばかりを述べてきたが、前向きの動きもある。今回の事故の教訓として、シビアアクシデント対策を従来の事業者の自主的な取り組みから法規制上の要求にするための検討が行われている。本年8月には原子力安全・保安院がシビアアクシデント対策規制の基本的考え方をまとめ、現在は原子力規制委員会で引き続き検討されている。新しい規制の公布・施行は平成25年7月とされている。

このような対策はリスクの削減につながるものと期待されるが、「ゼロリスク」を基準に考えると「なし崩し的にリスクを受け入れさせるための手段である」という文脈を形成することもできる。リスクの存在を前提とした規制の枠組みが社会に理解されるかどうかの正念場というところだろうか。

従来、事業者ばかりにリスクコミュニケーションが求められてきた感があるが、どこまでのリスクを社会的に許容するかという線引きはもっぱら規制の問題である。規制当局による主体的なリスクコミュニケーションが問われる。

前回の拙稿の繰り返しになるが、リスクが顕在化したことは大きな不幸である。しかしリスクがゼロでないことを誰しもが認めることとなった状況は、リスクの存在を前提とした議論を深め、人々に知らせるよい機会でもある。原子力の安全確保に携わる方には、リスクに対峙する自らの仕事を、臆せずに社会に伝えて欲しいと思う。

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー危機

エネルギー危機