再生可能エネルギー全量固定価格買取(FIT)制度の正しい理解のために

久保田 宏

東京工業大学名誉教授

経済産業省資源エネルギー庁は、「固定価格買取制度の開始後の状況について(9月末時点)」を発表した。今年(2012年)の4月から9月までに約91.2万kWの設備が運転を開始し、その9割以上が太陽光発電で、さらに今年度後半にかけて大規模なメガソーラが複数運転を開始する予定であるとした上で、9月末時点で認定を受けた新規設備は約178万kWと“順調な滑り出しだ”としている。この発表データには、さらに、2011年度時点における導入量、年度末までの導入予測量のデータも示されている。しかし、これらのデータに、果たして“順調な滑り出しだ”とする根拠が示されているのであろうか?

固定価格買取(FIT)制度による自然エネルギーの導入の効用を定量的に評価するためには、資源エネルギー庁の公表データにあるような設備容量(kW)ではなく、発電量の値が示されていなければならない。そのためには、自然エネルギーの種類によって大幅に異なる設備容量と発電量の関係を表す(年間平均設備利用率)の値が、導入の対象になっている各自然エネルギー種類別の生産設備の実用の条件下で把握されていなければならない。

ここでは、国内でFIT制度の適用の対象になっている自然エネルギー(国産の再生可能エネルギー)発電設備の種類別の(年間平均設備利用率)の値を推定することで、資源エネルギー庁により公表されている発電設備容量の値を、発電可能量の値に変換した上で、各自然エネルギー導入の社会的効用を定量的に評価した。この評価結果から、その本来の目的が地球温暖化対策としてのCO2 の排出削減であるとして導入されたFIT 制度が、原発電力代替の自然エネルギーの導入のためとその目的が変更された(文献1 参照)が、結果として、その効果が最も少ない太陽光発電、特にメガソーラの事業化の推進を支援することになっていることを指摘した(文献2 参照)。

自然エネルギー発電設備容量の発電可能量への変換

自然エネルギー発電設備では、自然エネルギー源の種類によって、特に太陽光の場合、他の発電設備に較べて同じ発電設備容量の値でも、発電可能量が数分の一と小さい。各自然エネルギー源別発電設備の設備容量の値の発電可能量への換算を行うためには、(1) 式に示すように、 それぞれの発電設備に固有の(年間平均の設備利用率)の値が用いられなければならない。

(発電可能量 kWh)

=(設備容量kW)×(年間平均設備利用率)×(8,760 h/年) ( 1 )

ここでの自然エネルギーによる発電設備の(年間平均設備利用率)は、在来の大容量電力の生産に用いられてきた火力、水力、原子力などの発電設備の稼働率と( 1 ) 式による定義としては同じであるが、少し違った意味合いを持つことに注意する必要がある。

それは在来の発電設備では、例えば、消費側の需要負荷変動への対応力の弱い原子力では、エネルギーの利用効率を上げる必要から定期的な検査のための設備の運転休止期間を除いては、できるだけ高い一定稼働率での運転が求められ、通常、年間平均の設備稼働率として80 % 以上が目標とされている。これに対して、火力発電では、需要端の時間的な負荷変動に対処するとともに、季節的な電力需要の変化、特に夏期の冷房用の電力需要のピークに対応するために、設備容量に余裕をもたせ、年間平均の設備稼働率は50 % 程度の低い値に抑えられている。

一方、自然エネルギーとしての太陽光や風力による発電の場合には、時間的に変動する発電量のピーク時の発電能力の値で設備容量(kW)が表わされている。したがって、実際の発電可能量は、この設備容量に(年間平均設備利用率)の値を乗じた値となる。夜間には電力を発生せず、また天候にも左右される太陽光発電では、日本での国内の(年間平均設備利用率)の値は、下記するように10 % 程度の低い値をとり、風力発電でも30 % 程度となる。このような太陽光や風力発電の設備では、需要端の要求に応じた電力を安定的に供給するためには、負荷変動に強い火力発電を併用する、あるいは大容量の蓄電システムを用意する、さらには、原子力発電で用いられているような水力発電を揚水発電(余剰電力で水を汲み揚げて貯留する一種の蓄電)として利用する方法をとることが必要になる。このようなバックアップシステムには、当然、お金がかかる。この費用は送電側(現状の電力会社)が負担しなければならないから、本来であれば自然エネルギーによる発電電力の買取価格がその分安くならなければならない。

いずれにしろ、太陽光や風力発電などの自然エネルギー発電設備が用いられる場合には、このようなバックアップシステムのコストも配慮した上で、各エネルギー源別に異なるそれぞれの(年間平均設備利用率)の値を用いて算出した発電可能量を合計した値が、自然エネルギー電力導入可能量として求められ、それが原発電力あるいは化石燃料代替となり得るかどうかが評価されなければならない。

自然エネルギーの種類別の(年間平均設備利用率)の値

各自然エネルギー種類別の(年間平均発電設備利用率)の値は、国内におけるエネルギー経済統計データ(文献3)には示されていない。それは、同じ太陽光や風力などの自然エネルギー電力が、設備立地の地理的・気象条件等、設置位置の地勢、さらには技術の進歩に伴うエネルギー変換効率の値などによっても大きく左右されるからである。したがって、国内平均値としても、それぞれのエネルギー源種類別に発電設備容量と発電量の実績値を基に ( 1 ) 式に基づいて算出する以外に方法がない。

エネルギー経済統計データ(文献 3 )では、新エネルギーとして、太陽光発電、風力発電、(廃棄物発電+バイオマス発電)の3種のそれぞれについて、導入量が(万kℓ)と(万kW)の値で与えられている。例えば、2009年の太陽光発電で、64.2万kℓと262.7万kWとある。この万kℓの値を石油(原油)換算kℓとして、その発熱量を9,126 kcal/ℓ、発電量変換係数を2,105 kcal/kWh(国内の火力発電の発電効率40.88 %(国内での基準値)に対する値)として発電量に換算すると2,802百万kWhと計算されるので、( 1 ) 式から、(年間平均設備利用率)の値は12.2 % と求められる。同様の計算を、風力発電と(廃棄物発電+バイオマス発電)についても行い、求められた(年間平均設備利用率)の値を表1に示した。ただし、(廃棄物;バイオマス発電)の発電量変換係数は2,600 kcal/kWh(発電効率30 %)とした。表1には、環境省の「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書」(文献4 )に与えられた各自然エネルギー源種類別設備の(年間平均設備利用率)の値についても示した。ただし、太陽光発電については、全国の非住宅用の設備容量と発電量の値から( 1 ) 式を用いて計算、風力発電では、陸上と洋上でそれぞれ風速別に与えられた設備利用率の値を用いて計算した。また、中小水力は65 %、地熱は70 % と与えてある値をそのまま用いたが、これらの出所は不明である。

自然エネルギー事業化の成立のみを目的としてFIT制度が導入された

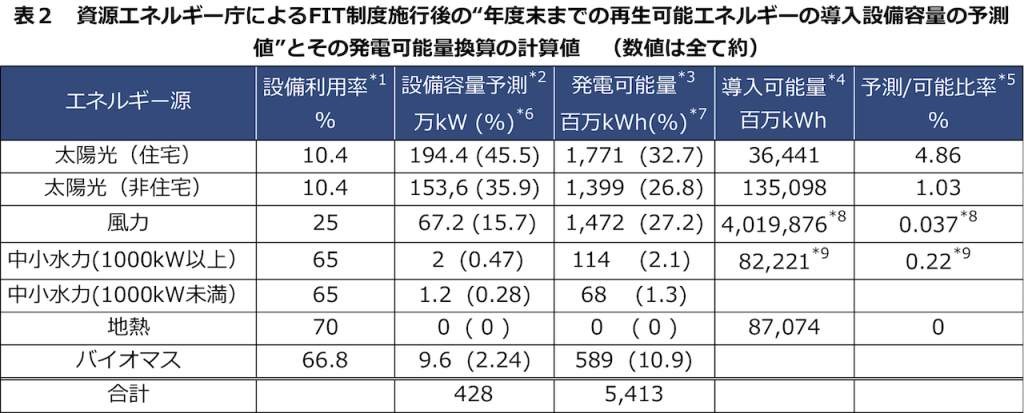

表1に示した環境省の「調査報告書」(文献4 )に与えられた各自然エネルギー源種類別の(年間平均設備利用率)の値を用いて、資源エネルギー庁が発表した“年度末までの再生可能エネルギーの導入設備容量の予測値”から今回のFIT制度導入後の「発電可能量」の値を( 1 ) 式を用いて計算し、表2に示した。この表2から、7月のFIT制度施行から年度末までの9か月間の自然エネルギー全体の導入予測の発電可能量換算値 5,413百万kWh を年間量に換算した値は7,217(= 5,413×12 / 9 )百万kWh となる。この値は、原発事故の起こる前の2010 年度の原発発電量 288,231 百万kWhの2.5 %(= 7,217 / 288,231 = 0.025 )になる。もし、この導入予測量が、資源エネルギー庁の言うように、このままの比率で“順調に伸びた”としても、原発発電量を充足するためには40 ( = 1 / 0.025 ) 年 必要となり、政府が目標としている30 年代原発ゼロのために必要な再生可能エネルギーの導入目標の半分程度にしかならない。

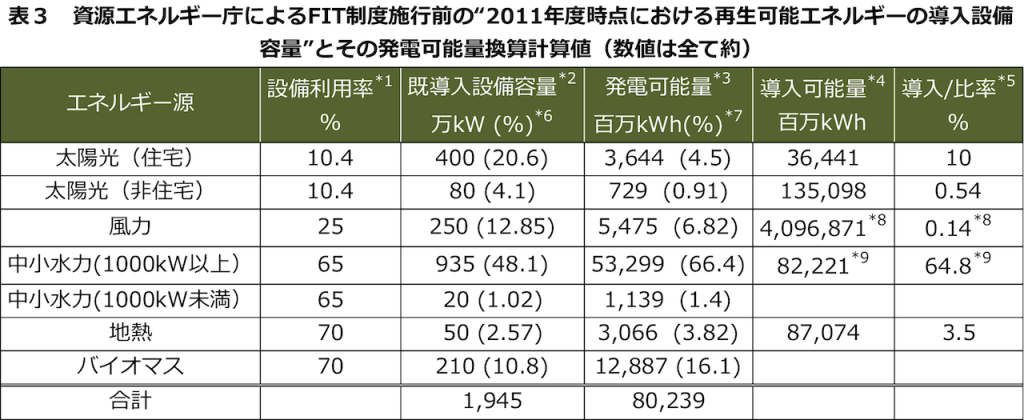

また、資源エネルギー庁が同時に公表したFIT 制度の導入前の“2011 年度までの再生可能エネルギーの導入設備容量”の値、および、この値から表2 と同様、表1 中の環境省の「調査報告書」の(年間平均設備利用率)の値を用いて計算した発電可能量換算値を表3に示した。ただし、本来であれば発電量の実績値があるはずだが、それが与えられていないので、発電可能量換算値とした。なお、表2 および表3には、参考として、環境省の「調査報告書」(文献4 )から設備容量の導入ポテンシャルの推算値を発電可能量に換算した値とともに、その値に対する今年度の予測値の比率(表2 )および2011年までの既導入量の比率(表3 )を示した。

FIT 制度の導入に当たっては、表3に示すような各エネルギー源種類別の設備容量導入実績値とともに、発電量の値が事前に調査されていなければならないはずである。それは、再生可能エネルギーとしての電力の利用・普及の目的が、原発電力の代替であるにしろ、地球温暖化対策としての CO2の削減であるにしろ、その目的に対するFIT制度の導入の寄与が、発電量として定量的に示された上で事前に評価されるとともに、目標値が設定されなければならないからである。今回の発表で、この発電量の値が示されていないことは、このような発電量の実績値に基づいた導入可能量の事前予測などが一切行われていないことを示しているとみてよい。

太陽光発電の利用・普及にのみ寄与するFIT 制度

表2および表3には、FIT制度の導入後と導入前の各自然エネルギー源種類別の設備容量およびその発電可能量換算値と、それぞれの合計量に対する比率(カッコ内の数値)も計算して示してある。表3のFIT制度導入前の太陽光発電(住宅用)と同(非住宅用)の設備容量の合計量に対する比率は24.7(20.6 + 4.1)% を占めているが、発電可能量換算値では(住宅)で4.5 %、(非住宅)では僅か0.91 % にしかならない。これに対して、表2の導入予測値の合計に対する太陽光発電の設備容量は、(住宅)で45.5 %、(非住宅)で35.9 %、合計で81.4 % にもなり、発電可能量換算値でも合計59.5 ( = 32.7 + 26.8 ) % になる。

一方で、表3 に示すFIT 制度の施行される前の2011年度までの発電可能量で合計値に対する比率が約67.8 ( = 66.4 + 1.4 ) % をも占めている中小水力発電が、表2の年度末までの予測では発電可能量にして3.5 ( = 2.1 +1.3 ). %しかFIT 制度の認定を受けようとしていない。太陽光発電、特にその(非住宅)のメガソーラでは、今までの補助金だけでは事業として成立しなかったものが、発生電力の全量を販売して事業利益を得ることができるように決められた高い買取価格が保証されるFIT 制度が施行されたことで、待ってましたとばかりに認定申請が出てきたものと推定される。これに対して中小水力発電は、今まで地域電力の供給にFIT 制度なしでも実用化が進められてきていたと考えられる。FIT 制度導入以前の中小水力発電設備容量の値は表3 に示すように、約955 (= 935 +20 ) 万kWで、環境省の「調査報告書」(文献4 )の導入可能量1,444万kW(表3には、この発電量換算値82,221 百万kWhとして示した)の 約66 % にも達していて、FIT 制度の導入による新たな開発事業を推進する余地が少なくなっているのではなかろうか?また、火山国日本でその導入が大きく期待されている地熱発電の認定申請が予測をも含めてゼロなのは、一体何故なのであろうか?これらの自然エネルギー発電についても、事業化の経済性が成立するように固定買取価格が決められたはずであることを考えると、これらの事業化を積極的に進める意欲を阻害する何らかの他の要因が存在するのではないかと考えられる。

さらにまた、バイオマス発電が、既存量(表3)としても、導入予測量(表2)としても発電可能量合計の中で一定の比率を占めていることに注意したい。国土面積当たり人口密度の極端に高い日本において、エネルギー利用できる国産バイオマスは、唯一、国土面積の70 %近くを占める森林から生産される木質系バイオマス(木材)である。とはいえ、この木材の大部分の70 % 以上を製材用材やパルプ用材として輸入に依存している日本の現状では、国産木材の自給率を高める林業の創生による外材の輸入金額の節減とともに、国産材の生産とその産業用利用による内需の拡大、雇用の促進を図ることが優先されなければならない。すなわち、エネルギー利用可能な木材は、林業生産において製材やパルプ用材とならない廃棄物に限られるべきである。また、この木質バイオマス廃棄物のエネルギー利用の方法としては、その発電による輸入石炭の代替利用に較べて、熱エネルギー利用による灯油(輸入原油からつくられる)代替利用のほうが、化石燃料の輸入金額を4倍以上も節減できる。さらに、国産材を100 % 自給できる林業生産の体制ができたとして、その際に発生する木質系廃棄物を発電に利用した場合の発電量は、2010年度の原発電力量の8 % 程度にしかならない。詳細は拙著(文献5 )を参照されたいが、このような現実を無視して、自然エネルギー発電の事業化を支援するFIT 制度の適用により、木質バイオマス発電を推進すれば、本来、マテリアルとして利用されて輸入品の代替となるべき国産材が、より高い価格で電力用に買い取られて消失してしまい大きく国益を損なうことになる。いま、その創生が強く要望されている日本林業を、創生どころか、かえって衰退させることになり、貴重な国産木材資源の生産地としての日本の森林の崩壊を招くことになりかねない。林業廃棄物は、本来、その生産地において製材工場での木材の乾燥用や地域暖房用などの熱エネルギーとして利用され、発電への利用は、この熱利用での余剰が存在する場合に限られるべきであろう。

以上から、今回導入されたFIT 制度は、再生可能エネルギーの生産のなかで、固定買取価格が最も高く、国民の経済的な負担を増すだけの太陽光発電、特にメガソーラの生産事業を推進する目的に機能していると言わざるを得ない。 FIT制度による再生可能エネルギー電力の固定価格買取価格の設定に際しては、この電力生産による事業利益が保証されているから、今後も、メガソーラの設置認定を受ける量は増加することが推定される。しかし、環境省の「調査報告書」(文献4 )による太陽光発電(非住宅)の導入可能発電量換算値と記した値(表2。表3)は、公共建設物、工場や倉庫の屋根や壁、低・未利用地として港湾、河川敷、鉄道、道路の沿線、さらには耕作放棄農地など可能な限りの設置位置を利用した場合の値で、実際にはその1/3 程度の約45,033(=135,098×1/3 )百万kWhが限度と考えるべきであろう。この値は2010 年度の国内総発電量1,156,885百万kWhの3.9 % 程度、同年の原発発電量288,230 百万kWhの16 % 程度にしかならならない。もし、将来、化石燃料に代わる自然エネルギーをFIT制度の適用なしで導入しなければならないとしたら、それは、表2、表3 に示すように、導入可能量が太陽光発電の30倍近くもあり、経済的な可能性の大きい(文献2)風力発電が主体となるべきであろう。

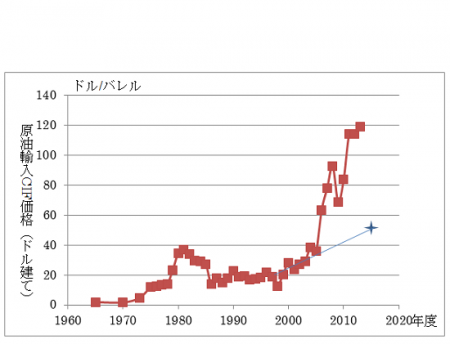

日本経済にとって、エネルギーの輸入金額の削減こそが求められるべきである

FIT制度によるメガソーラの導入は確実に電力料金の値上げにつながるが、実は、それだけではない。より問題なのは、メガソーラが事業利益を上げようとすると、設備価格の安価な中国製などの設備が導入されることになる。その場合の設備の輸入金額を概算してみる。FIT 制度の導入のための発電コストのデータから単位発電設備容量(kW)当たりの-設備建設費32.5万円、設備維持費20万円(年間1万円、20年使用)とあるので、発電コストの中の固定費の割合を 32.5 / ( 32.5 + 20 ) = 0.619 とし、発電コストを電力買取価格の 42 円/kwh に等しいと仮定すると、発電コストの中の固定費の占める値42×0.619 = 26.0 円/kwh が単位発電量当たりの設備輸入金額となる。これに対して、石炭火力発電用の輸入一般炭を用いた場合の発電コスト(燃料費)は、3.14 円/kWh(2010年の一般炭の輸入CIF価格から計算(文献 1 ))と桁違いの値となる。

何のことはない、FIT制度の下での輸入設備による太陽光発電による電力生産では、石炭火力の10倍以上の輸入金額が必要になる。FIT制度での固定買取価格が決まった時に大喜びをしたのが中国の太陽光発電設備の輸入業者だとメデイアが報じていた。いま、表2から、“順調な滑り出し”を見せたとするFIT制度の初年度のメガソーラの設備容量の年間の認定予測値204.8 ( = 153.6×( 12 / 9 )) 万kW(表2の9ヶ月分の値から)の半分程度を輸入設備と仮定し、その設備価格を32.5 万円/kW-設備とすると、年間輸入金額は約3,300 億円に達する。これに対して、このメガソーラの年間発電可能量1,865 ( = 1,399 ×12 / 9 ) 百万kwh (表2 の9ヶ月分の値から)に現状の火力発電の燃料費5.57 円/kWh を乗じて計算される発電用輸入化石燃料金額は年間 約104 億円となり、設備の半分を輸入品としたときの設備輸入金額の約1 /30で済む。

いま、貿易収支の赤字に悩む日本経済にとって、エネルギーの輸入金額の削減こそが求められるべきである。

- 引用文献;

- 1.

- 久保田 宏;科学技術の視点から原発に依存しないエネルギー政策を創る、日刊工業新聞社、2012

- 2.

- 久保田 宏;余りにも理不尽な再生可能エネルギーの固定価格買取制度、この制度の廃止を強く訴える。国際環境経済研究所

- 3.

- 日本エネルギー経済研究所編;「EDMC/エネルギー・経済統計要覧2012年版」、省エネルギーセンター

- 4.

- 平成22 年度環境省委託事業「平成22 年度再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書、平成23 年3 月」株式会社エックス都市研究所、アジア航測株式会社、パシフィックコンサルタンツ株式会社、伊藤忠テクノソリューション株式会社

- 5.

- 久保田 宏、松田智;幻想のバイオマスエネルギー、科学技術の視点から森林バイオマス利用の在り方を探る、日刊工業新聞社、2010

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー危機

エネルギー危機