「発展途上国」中国と「大国」中国

小谷 勝彦

国際環境経済研究所理事長

新聞やテレビで中国関連のニュースを見ない日がない。尖閣列島の中国漁船事件、アジア太平洋経済協力(APEC)の日中首脳会談における胡錦涛国家主席のニコリともしない表情を見て、中国は「大国」になったと感じた人も多いだろう。

米国においても、ハーバード大学の国際政治学者、ジョセフ・サミュエル・ナイ・ジュニア(Joseph S. Nye, Jr.)が“The Future of American Power”(Foreign Affairs, Nov/Dec, 2010)のなかで、「2030年に中国のGDP(国内総生産)が米国を追い抜いたとしても、広大な未発展の田舎がある限り、1人当たりのGDPは米国には及ばない」と述べているように、「大国」米国が中国を「ライバル」として強烈に意識していることが窺える。

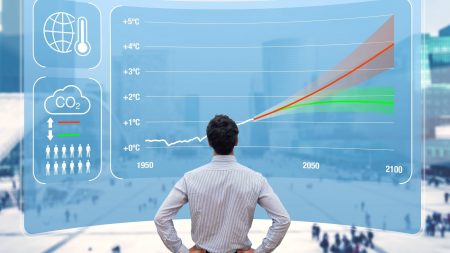

一方、地球温暖化問題に関して、中国は従来から「G77(途上国)グループ」のリーダーとして、途上国の代表という立場を取ってきた。「まだまだ自分たちは貧しく、これから成長する権利がある。産業革命以来、地球温暖化をもたらしたのは先進国であるから、温暖化対策は先進国の責任である」という主張だ。「途上国」である中国は京都議定書で、「共通だが差異ある責任」という観点から削減義務を免れてきた。

第16回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP16)における2013年以降の「ポスト京都」の議論においても、「先進国が率先して温暖化対策の義務を負うべきで、中国のような途上国に義務はない」と当然のように主張を続けた。

ところが、急速な経済発展とエネルギー効率の悪さから、中国は現在、米国を抜いて世界第1位のCO2排出国である。最早、この大国を途上国の代表と見なすのは難しい。温暖化の影響を受ける太平洋の島しょ国や最貧国とは立場が異なる。

2009年12月、コペンハーゲンで開かれたCOP15で、中国は2020年までにGDP当たりのCO2排出量(絶対量ではなく原単位)を2005年比40~45%削減することを提案した。さらにCOP15の提案を取りまとめる際に、中国の温家宝首相がインド、ブラジル首脳などとともにオバマ米大統領をホテルの部屋に呼び出した姿は記憶に新しい。中国の「大国」としての姿が目立ってきた。

世界にあふれ出す「大国之道」意識

2010年、中国は日本を抜いてGDP世界第2位になる。一方で、1人当たりのGDPが3000~4000ドルという途上国でもある。「途上国」中国と「大国」中国という二つの面があるのが中国の実態だ。

中央集権国家であり“超平等社会”の日本にいると、中国が地方ごとに大きな格差があり、不平等社会であることを理解しにくい。日本の25倍、EU(欧州連合)並みの広い国土に13億人が住む中国を、一つの指標で捉えるのは難しい。

臨海部は加工貿易で栄える地域である。北京、上海などの大都市の1人当たりGDPは1万ドルをはるかに超える。上海万博後の街行く人々の姿は、先進国の大都会と遜色ない。

また中部地域も急速に発展している。1950年代、アイゼンハワー大統領時代に米国が建設したインターステートに匹敵する高速道路網が整備され、四川省成都などの中部の街では、デパートやマンションが乱立する。一方、西部のチベット、新疆ウイグル等の貧しい地域は途上国並みの生活レベルである。

振り返ってみれば、17~18世紀、清朝の康熙帝の時代には中国は世界最大のGDPの国であったと言われている。ところが、アヘン戦争や義和団事変で欧米列強に蹂躙された結果、人々の心のなかには「大国中華」が、この100年間で東夷の日本にまで負けてしまったという「義和団シンドローム」の屈折した気持ちがある。その「中国は遅れている」という意識が、鄧小平による1978年以降の改革開放を邁進させた。

北京オリンピックや上海万博の成功は、中国の国威を高揚させ自信を回復させた。「大国之道」意識が世界に向けて溢れ出そうとしている。しかし、「昨日より明日が豊かになる」と人々が信じてきた「チャイニーズドリーム」も、実際は党官僚など一部の人たちに富が偏在し、恩恵にあずかれない人たちが大半を占める。貧富の差の増大は、政府の舵取りをますます難しくする。結果として、国内の愛国心に訴え、世界に向かって「大国=覇権」を唱える傾向がますます強くなる。

日本人の大半は「中国は好きになれない」という感情を持っている。しかし、感情的になることなく、中国の強さと弱さを冷静に研究し、米国やアジア各国とも連携しながら、「大国」中国と対峙することが、温暖化問題において重要だ。

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー危機

エネルギー危機